联合武道馆 — 编织|圬工两要素

圬工两要素

TWO ELEMENTS OF BRICKWORK

作者 | 許東明

本文原载于《建筑与文化》2015年12期“建筑评论”栏目。

建筑始于两块砖被仔细地放在一起。——路德维希∙密斯∙凡∙德∙罗

Architecture starts when you carefully put two bricks together. There it begins. Ludwig Mies van der Rohe, 1959. [1]

一次和同事闲聊,谈及一个很有趣的现象:为什么今天北欧当代砖建筑的表现力,较之上世纪二、三十年代乃至六、七十年代的现代砖建筑,普遍要逊色很多?对此,我的导师达克·尼尔森(Dag Nilsen)教授点评说:“今天很多建筑师不是把砖用作砖,是把砖当壁纸用。”

图-1、美国建筑师路易斯·康(1901-1974)

把砖用作砖?不禁想到康(Louis I. Kahn,图-1)1970年代在宾大课堂上那段关于砖的高论——“你对砖说,‘砖,你想成为什么?’砖回答你说,‘我喜欢拱’。你对砖说,‘你看,我也想要拱,但拱很贵,我可以在你上面,在洞口上面做一道混凝土过梁。’然后你接着说,‘砖,你觉得怎么样?’砖说,‘我喜欢拱’。”康继而谈到,在他看,材料的使用不是多选题,必须倾听材料的愿望,赋予材料荣耀而不能代之以偷省克扣(shortchanging)的方式使用材料。[2]

“砖,你想成为什么?”听来玄而又玄,如果回到材料与建造的原初追问,一切似乎又迎刃而解:“砖”和“砌筑”、“筑墙”密不可分——“砖”这种最古老的人工砌块,因应个体的人便于手工操作砌筑坚固、安全的“墙”而产生。那么,它最合乎自性的形式逻辑,必然是应体现“筑墙”这一活动的本质,即体现其核心不可穿透到达之厚重和结构重力传递之坚固有序。

按照这样的形式逻辑,衡量一座砖建筑设计的形式美学指标似乎可以被大大简化,无非围绕“体量”和“重量”这两个原则展开——坚固、稳定,核心不可触及的体量(Mass),与丰富但严格体现重力传递逻辑的表皮(Surface)。[3]

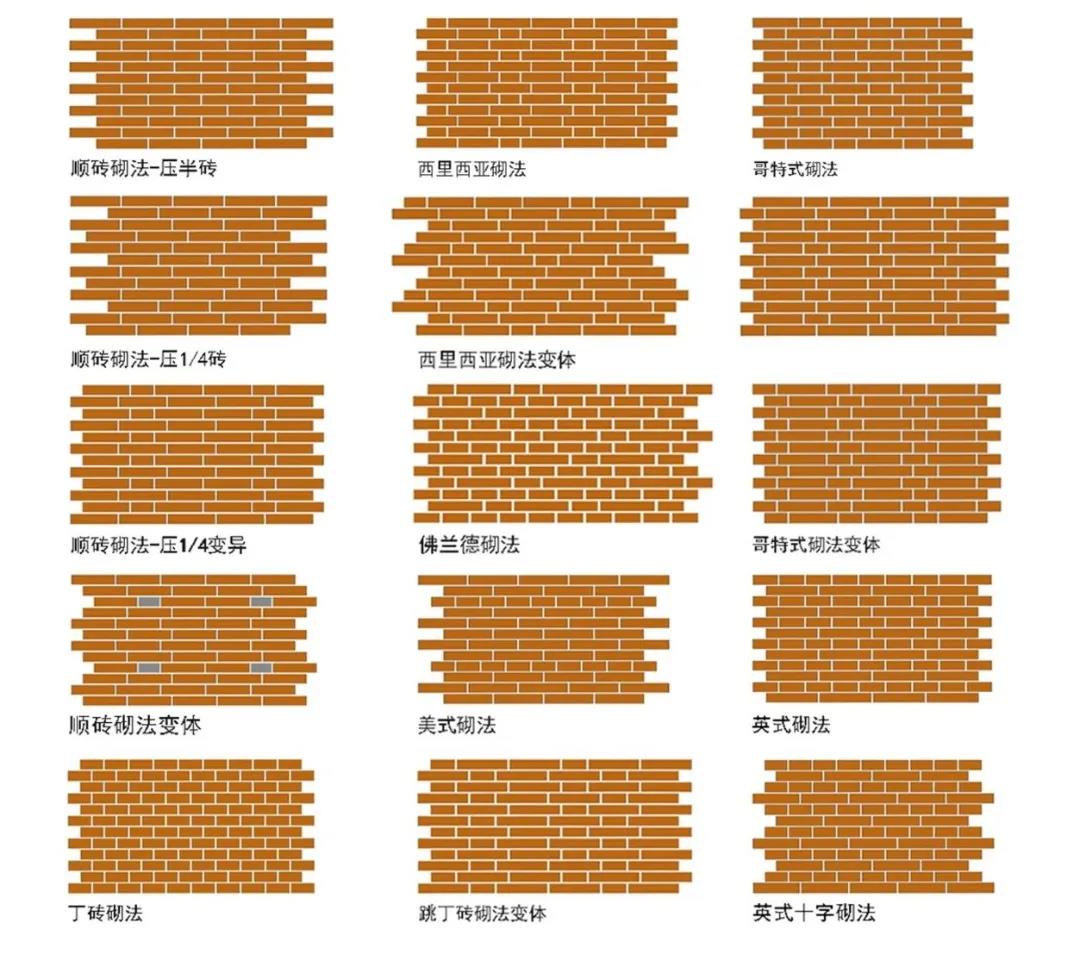

图-2、常用砖砌法

图-3、阿尔托实验性自宅(1952-1954年)

落实到操作,营造形式体量的“厚重”问题容稍后述之;而砌筑建造中十余种常见砌法及变异砌法(图-2),无不是贯彻并体现秩序稳定、重力传递这一形式逻辑,以营造表皮饰面的丰富性。如鲁道夫·拉姆克(Rolf Ramcke)在《砌体施工手册》中所指出,“对于用专业技术精心砌筑和接缝的砌体,任何一个敏锐的观察者都感受得到那种迷人的张力。……当那些懂行的观察者站在具有专门砌法的建筑物前,他们感受得到那种力量,只是这需要系统化的思维、空间眼光、专注、想象力,以及经验。”[4] 诡异的是,今天我们在大多砖建筑中最常见到的砌筑法基本只有压半砖顺砌一法——因其过于均匀的比例,这种砌法就砖表皮的视觉丰富性而言,恰恰是效果最易单调呆板的一种。究其原因,这当然和现代砖建筑构造的表皮饰面化有关,而设计者简化问题的惰力亦让人惊叹。

当然,砌法的选择并非形成砖表皮视觉丰富性的唯一途径,砖材表面质感肌理的选择安排甚或更为关键。以阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)为例,他在1952年着手建造的实验性自宅(Muuratsalo Experimental House, 1952-1954)中,即充分研究过如何发掘砖表皮的这类美学表达潜力——如他使用不同模数的砖进行编织(图-3),围合内院的墙面与地面一共被分为50多个不同部分,每部分均以不同方法拼砌不同的砖块形成触觉与肌理。而温习他的“红色时期”(1945~1953)对处理砖材饰面的技术总结,其中有两点让人印象深刻:其一是每面砖墙无序混入百分之五到八的报废焦砖打破呆板;其二是砌筑时通过每块砖在水平方向几毫米许的不规则斜倾,形成墙面的凹凸变化和丰富的视觉效果。[5] 在这一时期的代表作品麻省理工大学贝克宿舍楼(Baker House, 1947-1948,图-4、5)项目中,阿尔托这样描述对砖的使用:“砖块用日晒风干的表层粘土制成。在烧制时,把它们手工垒起,然后以橡木煅烧。砌筑墙面时,全部砖块不加分类地混在一起使用,墙面从黑色到黄色各种颜色不一,但主基调还是红色。”[6] 如此,足能避免最常见压半砖顺砌法可能造成的整面墙观感的呆板与单调(图-6)。

图-4、麻省理工大学贝克宿舍楼(1947-1948年)外景

图-5、麻省理工大学贝克宿舍楼外墙肌理与宿舍内景

图-6、阿尔托“红色时期”名作——芬兰珊纳特赛罗市政中心(Säynätsalon kunnantalo, 1949-1951)

高度工业化的流水线往往带来人工手做痕迹被彻底清除、千篇一律、高度雷同而呆板无趣的产品。有次曾听一位砖厂老总对客户矜夸其流水线上生产出的砖一百年也不会风化变色……我的疑问是,我们是否需要一百年甚至几百年不会丝毫风化变色的建筑材料?时间是最卓譎超群的建筑师。我想,一件古物、一幢老建筑最打动人之处,恰恰是时间在它们表面留下的古香古色的包浆(Patina)印迹。看考古家对古希腊帕提农神庙装饰细部堂皇富丽的复原模型(图-7),其格调品味很难和今日遗迹的气象相称(图-8);同样,只有当古罗马建筑浮华奢侈的大理石饰面经风雨消磨,剥落殆尽,那些曾经外貌粗俗的建造物才最终以裸露出结构与材料的真实而获得永恒之美……(图-9)借王澍化用海德格尔语录所谈,即他所理解的传统价值,是在完美之物开始破败开始瓦解的时候能够观察到的东西。[7] 就建筑的材料性而言,也不妨说建筑材料的恒久之美呈现于其在对抗时间、自然应力侵蚀下所表现出的质感。如何善用表达这种材料性特质,正是众多留心此道的设计者推敲琢磨的主题。

图-7、雅典卫城帕提农神庙考古着色复原模型(1883-1891年)

图-8、雅典卫城帕提农神庙(公元前447-前432年)遗迹

图-9、位于德国特里尔(Trier)的古罗马浴场遗迹(公元四世纪)

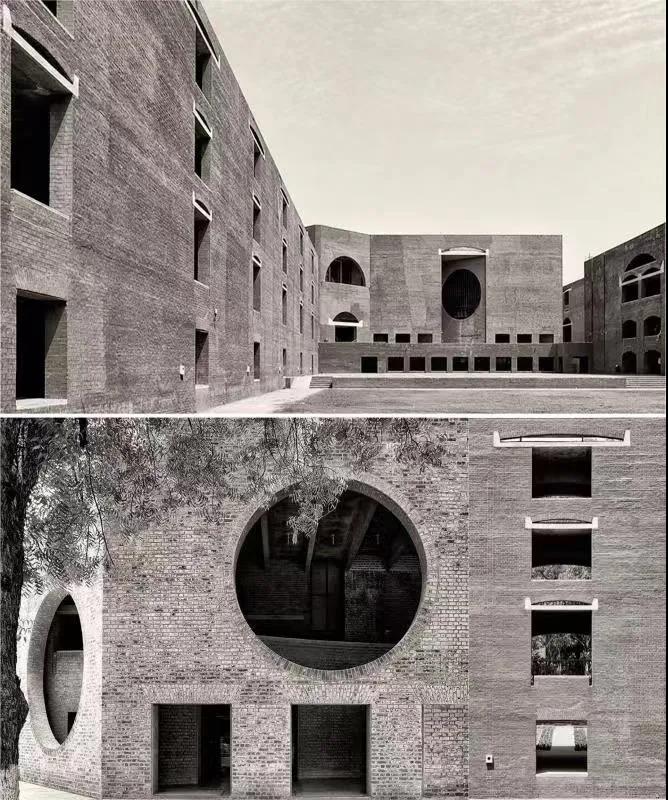

当然,把砖用作砖,形式体量的“厚重感”表达或更为关键。格雷夫斯(Michael Graves)在上世纪八十年代有段访谈,曾谈到“厚重”的古罗马遗迹对康的启示和影响——他说康有次和他聊,说他很后悔浪费了太多人生时间去做一名摩登建筑师(Modern Architect),他说,“麦克,我费尽九牛二虎之力,要把墙体做到足够削薄,直到我去了罗马……”[8] 然则,其时以钢筋混凝土和钢结构唱市场主角的美国,恐怕并無多少让他在砖建筑设计中表达这种“厚重”的空间。倒是英国法裔工程师布鲁内尔(Marc Isambard Brunel)1813年发展的那套更为廉价的配筋砖砌体结构[9] 在第三世界国家大行其道,俨然另一面貌的“全球化”,为康提供了这种舞台。因此,也不妨说是艾哈迈达巴德(Ahmedabad)和达卡(Dhaka)的现实语境成就了康追求“厚重”的愿望。(图-10、11)[10]

图-10、孟加拉国达卡国民议会建筑群——住宅(1962-1983年)

图-11、孟加拉国达卡国民议会建筑群——住宅及医院(1962-1983年)

康虽然在对砖的材料性阐发方面,话语很绝然,但他对于具体施工建造的态度,又是戒慎戒惧的——例如他一度因对配筋砌体结构应对地震应力以及风化问题不是很有把握,很犹疑要不要在印度和孟加拉的项目中使用砖砌体;而权衡之下,大概还是觉得是为最合理的选项——除了配筋砌体作为地方性适用技术相对经济合算的考量,印度次大陆基于其莫卧儿帝国时期伊斯兰砖石营造传统的余韵,不乏圬工技艺精湛的匠人,这些或都是促成他最后选择砖的原因。同样,也是基于抗震方面的考虑,他在艾哈迈达巴德项目中对大部分砖拱使用了钢筋混凝土拉杆梁做结构加劲,并把这种基于结构安全的妥协纳入为新的形式构图要素。(图-12、13) [11]

图-12、印度艾哈迈达巴德经济管理学院(IIM Ahmedabad)广场建筑群(1962-1974)

图-13、印度艾哈迈达巴德经济管理学院(IIM Ahmedabad)学生公寓(1962-1974)

粗瞥烧结砖的历史流变,[12] 这种至少有五千多年可查证据的古老人造砌块,[13] 首次达到制造与砌筑工艺、以及大型工程施工技术组织的成熟无疑是在古罗马。古罗马时代把砌筑施工作业的组织分成具有特定功能的不同部分,导致了以高度结构与功能复杂化为标志的建筑大发展。古罗马建筑中砖石砌筑的手法与工艺异常丰富,许多基本原则一直延用至今。[14] 或谓古罗马城以华贵奢靡的大理石贴面为外观特征,其实并不尽然,刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)在其《城市发展史》中点评过古罗马城不同时期砖建筑这种“真纯坦率(chaste straightforwardness)”和“骄奢淫逸(voluptuous)”风格的差别,[15] 后者应是前者技术完备后的高度装饰化结果。

图-14、位于今巴格达东南的萨珊王朝泰西封宫殿遗址(约540年)

图-15、伊朗亚兹德大清真寺穹顶(Jameh Mosque of Yazd, 1324-1365)

图-16、伊朗法拉什班德(Firuzabad)宣礼塔(12世纪早期)

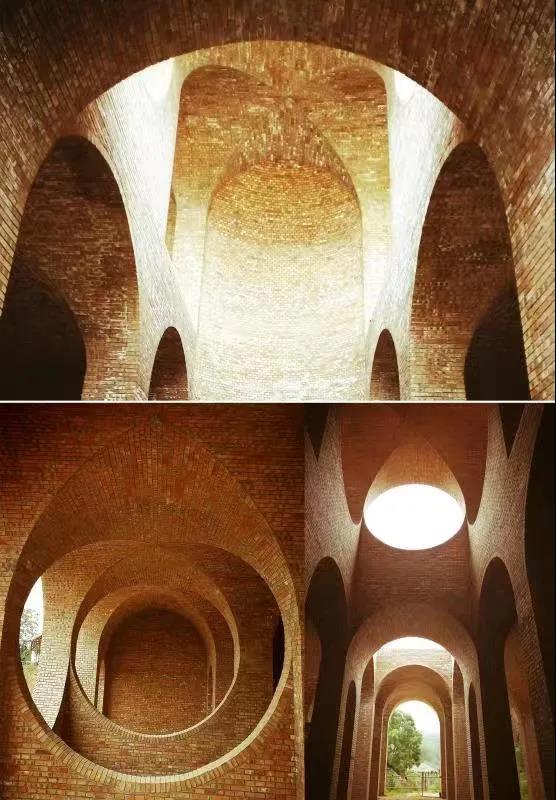

罗马帝国覆亡后,是随伊斯兰教勃兴而四处攻城略土的阿拉伯人,完整承接了从砖材生产、砌筑技艺到施工组织的知识经验,并结合小亚细亚、波斯萨珊王朝(图-14)、印度次大陆等不同地域的营造传统另有出人意表的发展。[16] 基于中古时代伊斯兰文明发达的数学与几何学,伊斯兰砖建筑编织性(Weaving)与实体感(Monolithic)兼具,[17] 概因其高度复数化装饰图案整体呈现为均质表皮的视觉观感,因此其编织感的装饰细节并不破坏体量(图-15、16)。而由古典时期直至前工业时代的十七世纪的砖建筑,基本由此而臻至。欧洲同期的砖建筑水准,则因知识技艺的丧失而全面退化。[18] 直至十二世纪下半叶,阿拉伯“百年翻译运动”影响西传,欧洲基督教学者和犹太教及伊斯兰教学者聚首西班牙托莱多(Toledo School of Translators)合作译经,重建欧洲黑暗时代(Dark Ages)被严重损毁的知识体系[19] ,后经意大利文艺复兴,[20] 再到产业革命,砖材挤压成型机和连续环形窑相继在1854年和1858年的柏林被发明,引发了砖材的生产革命,局面终于又再为之一变。从那时起到今天,从挖掘粘土到砖材煅烧的整个过程在所有工业化国家成为一个可被控制、调节的全自动化过程,作为技术发展的结果,砖的生产制造从根本上被改变。[21]

如本文开篇所谈到当代砖建筑的普遍今不如昔,今天的欧洲,传统建筑技术与手工技艺的退化,俨然成为新的问题。[22] 2012年耶诞,在奥斯陆友人家做客,男主人早年曾做过很长一段砖建筑施工管理。和他谈及对挪威知名现代建筑师谢·伦(Kjell Lund,1927-2013)砖建筑作品今不如昔的观感。他认为,基于不同营造传统,斯堪的纳维亚半岛诸国以丹麦人圬工最精,丹人(Danes)圬工多性情豪放,喜烈饮,逢其酒酣,其施工工艺往往亦随之踉跄变化,趣味无穷……惜今日欧洲工作场所严格禁酒,刻板有余,此景不存。他最后总结说,今天挪威全国不过三两家砖厂,技艺精湛的匠人难觅,因此使用砖作为建筑主材,已然是花费不菲而效果依然不尽人意的选择。谢·伦所设计砖建筑的昔胜于今(图-17),大概也与此有关。的确,一个建筑从设计到实施,设计者面临的是一个庞大的系统,每个阶段参与者的变化,都在影响它的最终面貌。

图-17、奥斯陆圣哈尔瓦德修道院(St. Hallvard kirke og kloster , 1958-1966年)

我想,全球化自由市场、类近的现代建筑师教育培养机制,以及日渐趋同的建筑材料生产和施工建造方式所构成的专业大背景下,较之于欧美日本这些发达国家,中国幅员辽阔地理空间下的现代化发展不平衡,以及由此带来的可能尝试不同营造体系的实践机会尤显可贵(图-18、19)。怎样充分利用并发展这种丰富性与机会,并由此做出吾人特有的表达,是值得每一位有心此道的同侪认真思考的。

而今天,我们确乎生活在一个高度人工数字化拼贴复制的世界。对照于建筑,在现代化的施工现场,主导模式是半自动化排列组合式的干法装配和预制,在这里,个体施工者的个性是不存在的。而设计几乎沦为纯粹的制图,设计意图和材料性分离,材料仅仅是数据库中一个随时可被更换的选项,不同元素可以被轻易抽取替代。这种“虚拟”的设计方法对建造产生的直接影响,是变化的减少,材料被随意覆盖与滥用,建筑越来越近于面貌雷同、缺乏情感的工业产品。因此,回到设计的原点追问,重建与施工现场的联系,真正实现材料与设计的互动,成为一个亟需探讨的问题。就这一点而言,砖以及砖建筑只是此中有必要被追问的话题之一。

图-18、陕西富平陶艺村陶艺博物馆主馆施工现场(2004年)

图19、陕西铜川蜗牛谷游客服务中心施工现场(2016年)

后记:

本文正文原载于《建筑与文化》2015年第12期“建筑评论”栏目。文章的题目,是征求主持该栏目的裴钊兄意见所定。文章中文标题选用了“圬工”这个与中国传统营造有更多关联的词,不过所谈内容全是中国之外的“圬工”实例。圬工也称圬人,即泥瓦匠人,典出《左传》“圬人以时塓馆宫室”,唐代的韩愈曾有一篇为圬人立传的知名古文《圬者王承福传》。中国传统营造中的圬工,[23] 和欧洲地中海文明乃至伊斯兰文明的传统砖砌体营造有重合,但并不尽相同。不过,现代砌体在近代引入中国后很长时期,Masonry在很多专业出版物的中文对译即“圬工”。文章的英文题目 The Two Elements of Brickwork,把 Masonry 一词易以 Brickwork,是因为后者所指内容更宽泛,可以涵盖大多并非砌体结构的现代砖建筑。

这篇短文的内容,并非一篇面面俱到的砖建筑简史评述,而更多是一个设计者个人的圬工鉴赏史。就作者不贤识小的体会:两要素是砖建筑的设计原则,是需要在整个设计营造活动去贯彻落实的原则。也即开篇所谈:衡量一座砖建筑设计的形式美学指标,无非宜围绕“体量”和“重量”这两个原则展开——坚固、稳定,核心不可触及的体量(Mass),与丰富但严格体现重力传递逻辑的表皮(Surface)。后面的内容,都是就此的阐释、引证和细化。窃谓这是基于对砖的材料性表达这一维度,可以去鉴别古今砖建筑形式设计优劣的原则。这原则并非作者个人发明,只是在柯布《走向新建筑》(Vers une Architecture)[24] 中所强调的“建筑师的三点备忘”,即“体量Mass、平面Plan、表皮Surface”之上基于砖的材料性所做的一个总结。如果我们认同康的“过去即如是,现在即如是,未来即如是(What was has always been, What is has always been. What will be has always been.)”,[25] 也即赖特所谓从古自今“伟大建筑固有的基本法则和秩序(at no point does it involve denial of the elemental law and order inherent in all great architecture)”[26],那么这样的原则无疑存在。

注释及参考文献:

[1] Mies van der Rohe, L., “On restraint in design”, New York Herald Tribune, June 28, 1959; “Architecture is one brick placed next to another.” See in A+U, Issues 372-373, A + U Publishing Company, 2001.

[2] And if you think of Brick, for instance, and you consult the orders, you consider the nature of brick. This is a natural thing. You say to brick, "What do you want, brick?" And brick says to you, "I like an Arch." And you say to brick, "Look, I want one too, but arches are expensive and I can use a concrete lentil over you, over an opening.” And then you say, “What do you think of that, brick?" Brick says, "I like an arch." It’s important, you see, that you honor the material that you use. You don’t bandy it around as though to say, “Well, we have a lot of material around. We can do it one way. We can do it another way.” It’s not true. You can only do it if you honor the brick and glorify the brick instead of just shortchanging it or giving it an inferior job to do, where it loses its character. See in “Lecture at Pratt Institute (1973)”, ed. Robert Twombly, Louis Kahn: Essential Texts (W.W. Norton & Company, 2003), pp. 266-280: 271.

[3] “Mass and surface are the elements by which architecture manifests itself. Mass and surface are determined by the plan. The plan is the generator. So much the worse for those who lack imagination!” See Le Corbusier’s description on Three Reminders to Architects: Mass, Surface and Plan, in Toward an Architecture (Butterworth Architecture, 1989), pp. 29-47: 47.

[4] “Any keen observer of masonry that has been laid and jointed with expertise will experience this captivating tension. … The same force are still felt today when knowledgeable observers stand in front of a building with an expert bond and make an effort to reconstruct this discriminating rapport, an effort that requires a great amount of systematic thought, spatial vision, concentration, imagination and experience”. See in Rolf Ramcke, “Part1 Masonry in architecture”, Masonry Construction Manual (Birkhäuser - Publishers for Architecture, 2001), p.32.

[5]参观刘先觉.阿尔瓦·阿尔托[M](中国建筑工业出版社, 1998年); 另见http://www.alvaraalto.fi/experimentalhouse.htm

[6] James W. P. Campbell, Will Pryce, Brick: A World History (Thames & Hudson, 2016), p. 271; 中译参观 [美] 理查德·桑内特著,李继宏译,《匠人》[M],上海译文出版社,2015年,页175。对于阿尔托在麻省理工学院这个项目的砖表皮处理,柯蒂斯(William J.R. Curtis)也有精详考察,他认为“虽然阿尔托(贝克宿舍楼)的设计灵感很可能来源于波士顿当地带有曲线形连续凸窗的传统红砖房,但建筑形式背后的思考却根植于他二战前的探索之中。这些曲线与他一直以来在从家具到基于芬兰地景的大型规划中,对拟人化的形式和源于自然的形式的探索有关。贝克宿舍楼其中一张图纸显示,整座建筑被茂密的绿色植物棚架所包裹,如同某种地质构造(geological formation)一般。斑驳的砖墙表面使建筑给人以古旧的印象,而风化所形成的结果也被建筑师考虑在设计之中。与美国风行的机械般的光洁(slickness)完全不同,这座建筑似乎要以一种更加永恒的人性主题抵御工业主义。在当时的美国,贝克宿舍楼毫无疑问应该被认识到是对源于格罗皮乌斯的国际式的挑战;但同样值得注意的是,这座建筑在美国几乎没有任何影响。”参观威廉 J. R. 柯蒂斯,本书翻译委员会译,《二十世纪世界建筑史》[M],中国建筑工业出版社,2012年,页454-455。当然,阿尔托这座建筑在美国或许并非“没有任何影响”,以小沙里宁(Eero Saarinen, 1910-1961)其后同在麻省理工学院的小教堂(MIT Chapel,1955)设计为例,其对于砖材饰面的处理效果即与前者有着极为相近之处。

[7] 参观王澍2011年12月18日在“第三届中国建筑思想论坛”上的演讲《一种差异性世界的创造》。

[8] “Thoughts about Louis I. Kahn”, A+U, Nov. 1983, pp. 218-219.

[9] “The principles of reinforced masonry construction are said to have been discovered by Marc Isambard Brunel, once a chief engineer for New York City, a great innovator, and one of the greatest engineers of his time”. See Narendra Taly, Design of Reinforced Masonry Structures, (McGraw Hill Professional, 2010), pp. 1-4; Also see in John A. Ochsendorf, "Eladio Dieste as Structural Artist", Chapter 4 in Stanford Anderson, Eladio Dieste: Innovation in Structural Art (New York: Princeton Architectural Press, 2004), p. 94, Note 4: The engineer Marc Isambard Brunel (1769-1849) constructed with reinforced brick in England in the early nineteenth century. See Tom F. Peters, Building the Nineteenth Century (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), pp-66-70. Joseph-Eugène-Anatole de Baudot (1834-1915) promoted reinforced masonry as a material of choice for architects in France during the late nineteenth century. See Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), pp. 54-57. 一般认为,现代配筋砖砌体结构(Reinforced Brick Masonry)的发明者是英国法裔工程师马克·布鲁内尔(Marc Isambard Brunel, 1769-1849)。1813年,布鲁内尔在传统砖砌体基础上发展出现代配筋砌体结构,并于1825年在伦敦连接泰晤士两岸的水底拱顶隧道(Thames Tunnel)项目中使用了这一创新结构技术。而配筋砌体结构体系的现代专利发明人则是法国工程师保罗·科坦桑(Paul Cottancin, 1865-1928),后者在1890年申请了配筋砌体与混凝土(构造梁、柱)体系(ciment armé)的专利。如弗兰姆普顿在《建构文化研究》一著中指出:“1890年,也就是在佛朗索瓦·埃纳比克(François Hennebique)1907年申请钢筋混凝土专利之前17年,工程师保罗·科坦桑完成了加筋砌块体系的专利发明,也就是一种被称为‘加筋水泥砌块’(ciment armé)的建造体系。该名称后来一直用来将科坦桑的发明创造与埃纳比克的‘钢筋混凝土’(béton armé)区分开来,正是通过后一个名称,埃纳比克获得了钢筋混凝土建造方法的垄断权。在不到十年的时间内,享有专利保护的埃纳比克体系得到广泛运用,而科坦桑的劳动密集型体系在1914年之后就很少有人问津。”参观 [美] 肯尼思·弗兰姆普顿,王骏阳译,《建构文化研究——论19世纪和20世纪建筑中的建造诗学》[M],北京:中国建筑工业出版社,2007/2012,页58;樊淳飞、许东明,“作为适宜性策略的配筋砌体应用实践”[J].《新建筑》2017年第5期,页18。

[10] “f. Construction: Assembly building: rough-shuttered fair-faced concrete, inlaid with bands of white marble (these bands mask construction joints and incorporate drip mouldings). Hotel and Hospitals: reinforced brick bearing walls with masonry arches and reinforced concrete ties, reinforced plain, ribbed, coffered slabs left exposed”. See “General Outline” in 1989 Technical Review Summary by Darab Diba, The 1987-1989 Aga Khan Award for Architecture on National Assembly Building Sher-e-Bangla Nagar Dhaka, Bangladesh, text available at http://www.akdn.org/architecture/pdf/0075_Ban.pdf accessed on November 11, 2015.

[11] Interview to Henry Wilcots, Domus 548, July 1975. “Experts say Louis Kahn had put in steel reinforcements in the IIM-A structure after he was told Ahmedabad lay in a seismic zone. The reinforcements were put in the library, classrooms and administrative wings of the main campus which constitute the heart of this architectural marvel. Because this was an exposed brick structure which would absorb moisture and oxygen, Kahn wanted to encase the steel in concrete to prevent the elements from corroding it. In those days, corrosion-resistant steel was not available. But sources say, the authorities refused to make changes as the overall cost of the project would have escalated by roughly 30%. The reinforcements were placed within mortar joints using rich cement mortar. But the mortar did not prevent the corrosion.” See in Robin David, “Louis Kahn's 40-yr-old IIM-A building develops crack”, The Times of India, Sep 13, 2013; full text available athttp://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/Louis-Kahns-40-yr-old-IIM-A-building-develops-crack/articleshow/22535517.cms accessed on November 3, 2015.

[12]参观James W. P. Campbell, William Pryce (Authors), Will Pryce (Photographer), Brick: A World History (Thames & Hudson, 2003); William Hall, Brick (Phaidon Press, 2015).

[13] 在美索不达米亚地区,沥青作为粘结料或砂浆添加剂的记录可以追溯到史前时代。在埃及尼罗河淤积物下面发现的手工模制的土坯泥砖,可以追溯到公元前14000年,而通过烧制来保存粘土砖的知识大约公元前5000年就有文字记载。可查的证据表明,使用烧制粘土砖至少已有5000年的历史。在大约公元前2500年,当人们随着青铜的发现可以很精确地切割琢石,烧结砖已经经历了一个相当长期的演变。通过发掘、研究在尼罗河,幼发拉底河,底格里斯河和印度河的河床里人类早期文明的考古遗迹,证明当时既有土坯砖,也有烧结砖。在公元前3000年的两河流域——幼发拉底河和底格里斯河交界的美索不达米亚,人们已经开始使用不同颜色的砖,甚至上釉的砖瓦。而公元前3000年的印度河下游也是先进文化的发源地,在其主要的中心城市摩亨朱达罗和哈拉帕(Mohenjo-Daro & Harappa),今天的巴基斯坦境内,人们用烧结砖盖起了五层高的房屋;大量的烧结粘土砖代替风干的泥砖应用于墙体、地面及运河建设中,并一直沿用至今。因此砖无疑是最古老悠久且最为我们所熟知的人造砌块。参观Ramcke, 2001, pp. 10-13.

[14] 在意大利本土及古罗马西部地区,典型的罗马砖砌体是以被用作混凝土墙芯面层材料的砖面“混凝土”(structura testacea)为代表的混合砌体,而基于地域建造传统,古罗马东部小亚细亚地区的砖则直接被作为独立的建筑材料使用。参观Ramcke, 2001, pp. 14-16;陈志华,《外国建筑史(19世纪末叶以前)》,中国建筑工业出版社,1997年6月,第二版,页50-54;[英] 约翰·B·沃德-珀金斯著,吴葱、张威、庄岳译,《世界建筑史丛书:罗马建筑》,中国建筑工业出版社,2010年,页86-90;页165-168 (原版信息:John Bryan Ward-Perkins, History of World Architecture: Roman Architecture, Phaidon Press, 2003)。

[15]在大西庇阿(Scipio Africanus,公元前236-前183年)时代,以及戴克里先(Diocletian,245-311年)和君士坦丁(Constantine,274-337年)时代的罗马城,俱是以罗马工程学的简朴(austerity)风格为特征。见Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects (Secker & Warburg, 1961), pp. 224-225; 中译本参观 [美]刘易斯·芒福德著,宋俊岭、倪文彦译,《城市发展史——起源、演变和前景》[M],中国建筑工业出版社,2005年第一版,页240-241。

[16] 参观Michael Rogers, The Spread of Islam (Elsevier-Phaidon Press, 1976); Antony Hutt, Leonard Harrow, Islamic Architecture: Iran 1&2 (Scorpion Publication Limited, 1977&1978); 陈志华,1997年,页260-275。

[17] 参考Gottfried Semper 1851年在《建筑四要素》(Die vier Elemente der Baukunst)著中的总结,不妨将砌体(穴居Cave)与木构(巢居Hut)的关系理解为实体砌筑(Monolithic)与建构搭接(Tectonic)的对应关系。

[18] Ramcke, 2001, p. 16.

[19] 极盛于中古时代的伊斯兰文明,保存承继并发展了此前古典时代多个古文明在各个领域的科学知识遗产。以阿拉伯“百年翻译运动”为例,这场大规模的东西文化译介活动,始于八世纪中期阿拔斯王朝在巴格达建立的智慧宫 (Bayt al-Ḥikmah),此后,在开罗、大马士革、伊斯法罕和托莱多,都有此类由不同宗教背景学者组成的翻译学院进行的文化迻译实践。其盛期历时约二百年,地跨欧、亚、非,交融吸纳了波斯、印度、希腊、罗马、阿拉伯等东西方古文明的知识遗产,将由古希腊语、巴列维语、波斯语、梵语、叙利亚语等书写的古典文献翻译为阿拉伯语。这种知识传承对于此后欧洲重建黑暗时代被损毁的知识体系乃至文艺复兴的发生,有着举足轻重的影响。参观 Karen Armstrong, Holy war: the Crusades and their impact on today's world (Anchor Books, 2nd edition, 2001), p. 459;希提 (P. K. Hitti) 著, 马坚译. 阿拉伯通史 (History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present) [M]. 商务印书馆1979年,详见第24章“阿拔斯王朝的全盛时代”,第27章“科学和⽂学的进步”,第28章“教育”,第29章“美术的发展”,第40章“智力的贡献”等章节内容;弗洛里斯·科恩 (H. Floris Cohe) 著, 张卜天译. 科学革命的编史学研究 (The Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry) [M]. 湖南科技出版社2012年,详见第六章中关于古代伊斯兰科学的讨论。

[20] 欧洲文艺复兴直至古典复兴时期的砖建筑,如同很多古罗马时代的建筑,砖更多是掩盖在立面饰材下的砌筑材料;即使作为表皮材料者,亦多纠结于古典“风格”、“样式”与砖建筑材料真实表达的矛盾之间,或可谓以词害意。

[21] Ramcke, 2001, p. 22.

[22] 在欧洲,随着传统建筑技术与手工技艺的衰落,因为使用与传统建材不兼容的现代材料和技术对历史建筑所带来的破坏,使得“工序的真实性”(authenticity of process)问题在历史建筑的维修保护中成为一个重要主题。例如二十世纪八十年代,挪威尼达洛斯大教堂(Nidarosdomen)维修中因使用水泥砂浆替代传统石灰砂浆所致之破坏,即促成挪威政府自九十年代始对其历史建筑的保护维修政策、规范进行了大范围的修订。而今天个别北欧建筑师甚至尝试在当代建筑设计中采用传统建造技术与工艺。参观Dag Nilsen, “The Cathedral of Nidaros: Building a Historic Monument”, Future Anterior, vol. VII, no. 2 (Winter 2010), pp. 1-17: 17.

[23] 参观张光玮,“关于传统制砖的几个话题” [J].《世界建筑》2016年第9期,页27-29。

[24] 据王骏阳考证:柯布Vers une Architecture一著字面意为“走向一种建筑”,可有“走向建筑”、“走向本质的建筑”、“走向一种建筑观”等多种译法。“走向新建筑”一名源于英国艺术家、建筑师Frederick Etchells(1886-1973)1927的译本Towards a New Architecture。参观王骏阳,“勒·柯布西耶Vers une Architecture译名考”[J].《新建筑》2014年第2期,页8-13。

[25] “Of all things, I honor beginnings. I believe, though, that what was has always been, and what is has always been, and what will be has always been. I don't think the circumstantial play from year to year and era to era means anything, but what has become available to you from time to time as expressive instinct does.” in Twombly, 2003, p.278. These words was originally stated by Kahn in “Between Silence and Light,” a lecture Louis Kahn gave at the School of Architecture, Pratt Institute, Brooklyn, New York, 1973.

[26] Frank Lloyd Wright, “In the Cause of Architecture” (1908), in In the Cause of Architecture, Frank Lloyd Wright: Essays by Frank Lloyd Wright for Architectural Record, 1908-1952, eds. Andrew Devane, Frederick Albert Gutheim (Architectural Record, 1975), p. 53.

图片来源:

图-1,Robert C. Lautman摄,美国国立建筑博物馆(National Building Museum);

图-2,杨晓梅绘;

图-3,https://www.alvaraalto.fi/en/location/muuratsalo-experimental-house/

图-4,https://en.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto

图-5,https://www.spillmanfarmer.com/blog/human-industry-aalto/

图-6,Malcolm Quantrill, Alvar Aalto: A Critical Study (New Amsterdam Books, 1983).

图-7,Roy Hessing 摄,The Willard Collection, 1883-1891, permanent loan from the MoMA, Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke München, Germany.

图-8、18,作者自摄;

图-9,Rolf Ramcke, Masonry Construction Manual (Birkhäuser, 2001)

图-10、11,"Louis Kahn in Dacca", Domus 548, July 1975.

图-12,Cemal Emden 摄;

图-13,Eric Firley 摄;

图-14、刘拓摄;

图-15、16,Antony Hutt, Leonard Harrow, Islamic Architecture: Iran 1&2 (Scorpion Publication Limited, 1977&1978)

图-17,Ulf Grønvold, Lund & Slaatto (Universitetsforlaget, 1988).

图-19、樊淳飞摄

关于作者

许东明

挪威建筑师协会(NAL)注册建筑师,挪威科技大学(NTNU)建筑遗产保护博士。乡土遗产保护国家文物局重点科研基地(山东建筑大学)特聘研究员,清华大学《住区》杂志“对话遗产”专栏主持。

联合武道馆是华侨城盒子美术馆推出的现当代艺术和人类学社会学横向连接项目下属二个分栏目“理想的”和“编织”,我们采用半月谈的新形式,每一期会根据研究方向来推出综合文章和作品图分享,“编织”部分延续邀请非艺术类人类学社会学历史和考古方向优秀的年轻专业学者参与,努力在艺术研究与教学上铺展一个新的思维局面。