联合武道馆—理想的|从现代艺术到颓废艺术:波尔克与抽象(三)

文章导读:从现代艺术到颓废艺术: 波尔克与抽象

作者|马克·戈弗雷 Mark Godfrey(泰特现代美术馆策展人)

编译|王子芸

出处|Sigmar Polke: Alibis 1963-2010

从20世纪60年代对消费社会的回应到70年代对旅行和公共生活的兴趣,以及1980年以后的实验性作品,西格玛·波尔克采取了截然不同的艺术创作方式。作者将波尔克和抽象的关联放在更广阔的艺术史背景下,再揭开其多元化实践的复杂层面,引发出他的艺术在当下的问题意义,讨论波尔克作为画家的身份问题、他与异国文化相遇中的政治和伦理、与德国历史的关系以及给予年轻一代艺术家的实验遗产。

从现代艺术到颓废艺术: 波尔克与抽象(三)

抽象和具象

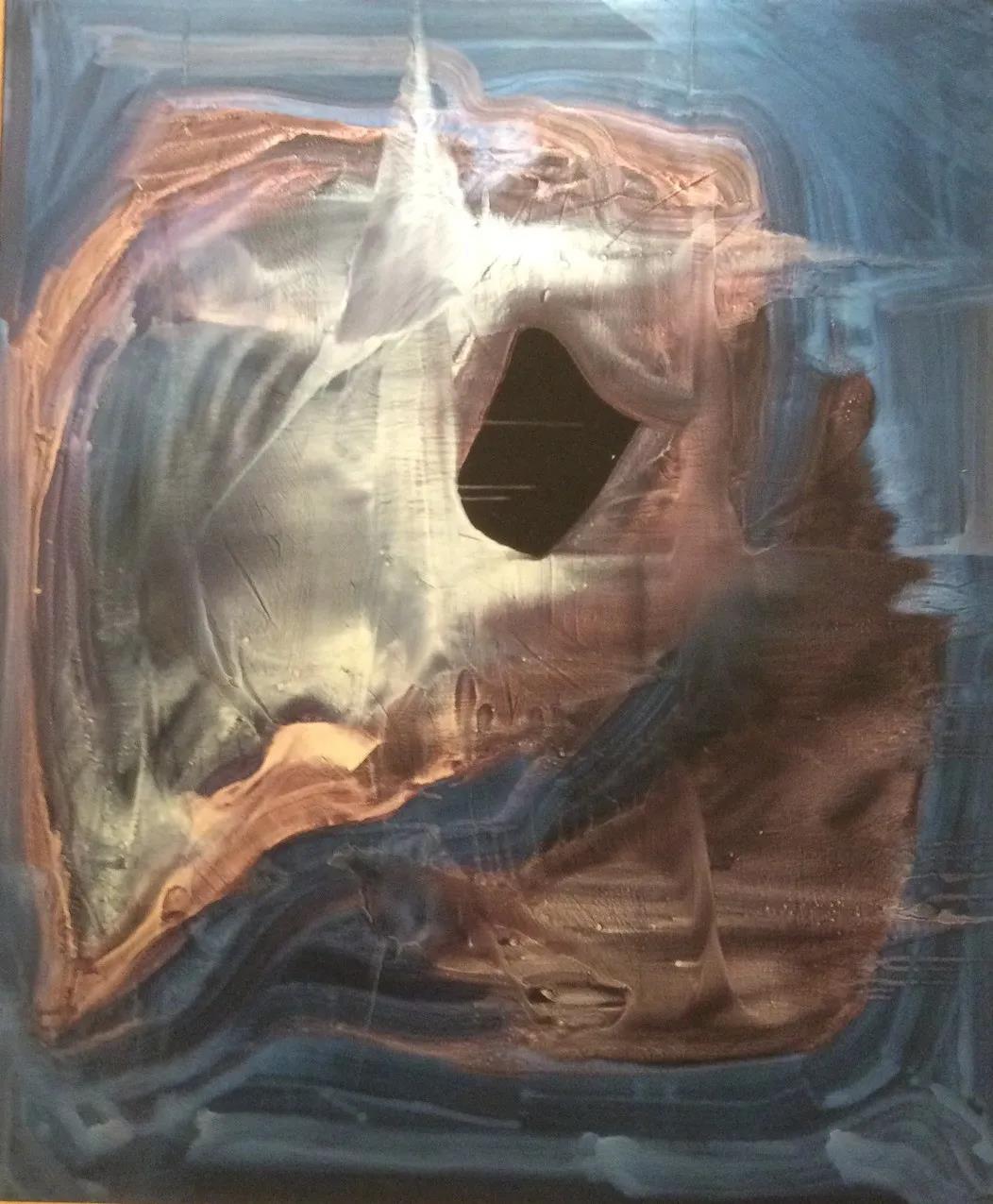

温速 1986年

想象一下,波尔克在他的工作室里,合上又打开这些笔记本,在对称墨色中寻找人形的形状。这引出了波尔克抽象的第三个原则:具象和抽象绝非二元对立的,而是处于一种如同摄影和绘画之间复杂且富于变化的关系之中。形状可以在偶然溅出的颜料中被发现,比如在第二幅《合成树脂绘画》中,浮现出了一个明显的鼻子和下唇的轮廓。在颜料的泼洒中寻找形状是一种个体主观的行为——某一个观者可能看到的形状,对另一个人来说却难以认同——而且它也是多变的: 某个形状可能当下看起来相当明显,瞬间随即消失。重要的是,在许多关于现代主义抽象的论述中谴责了这种想法,比如罗莎琳·克劳斯指责那些试图在杰克逊·波洛克的泼洒中找到形象的批评家 [1]。当波尔克在画这些画时, 这种谴责仍然是有影响力的,但是他乐于将颜料的偶然成形解读为形状,这是他抵抗这些论述的另一个标志。

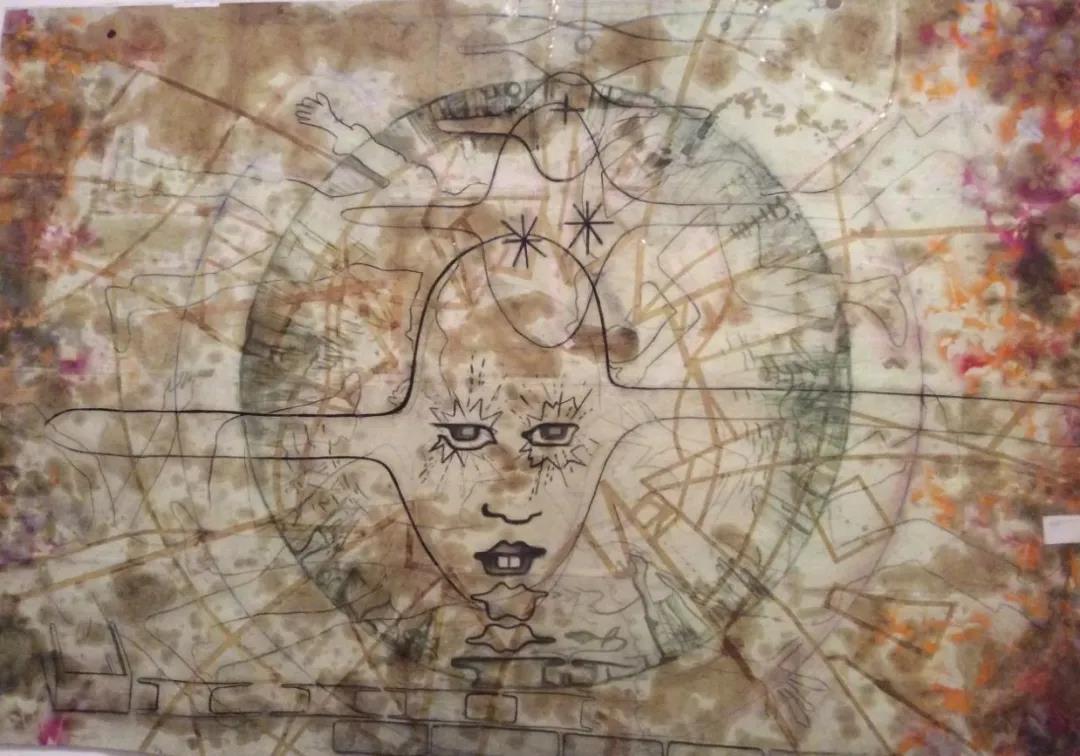

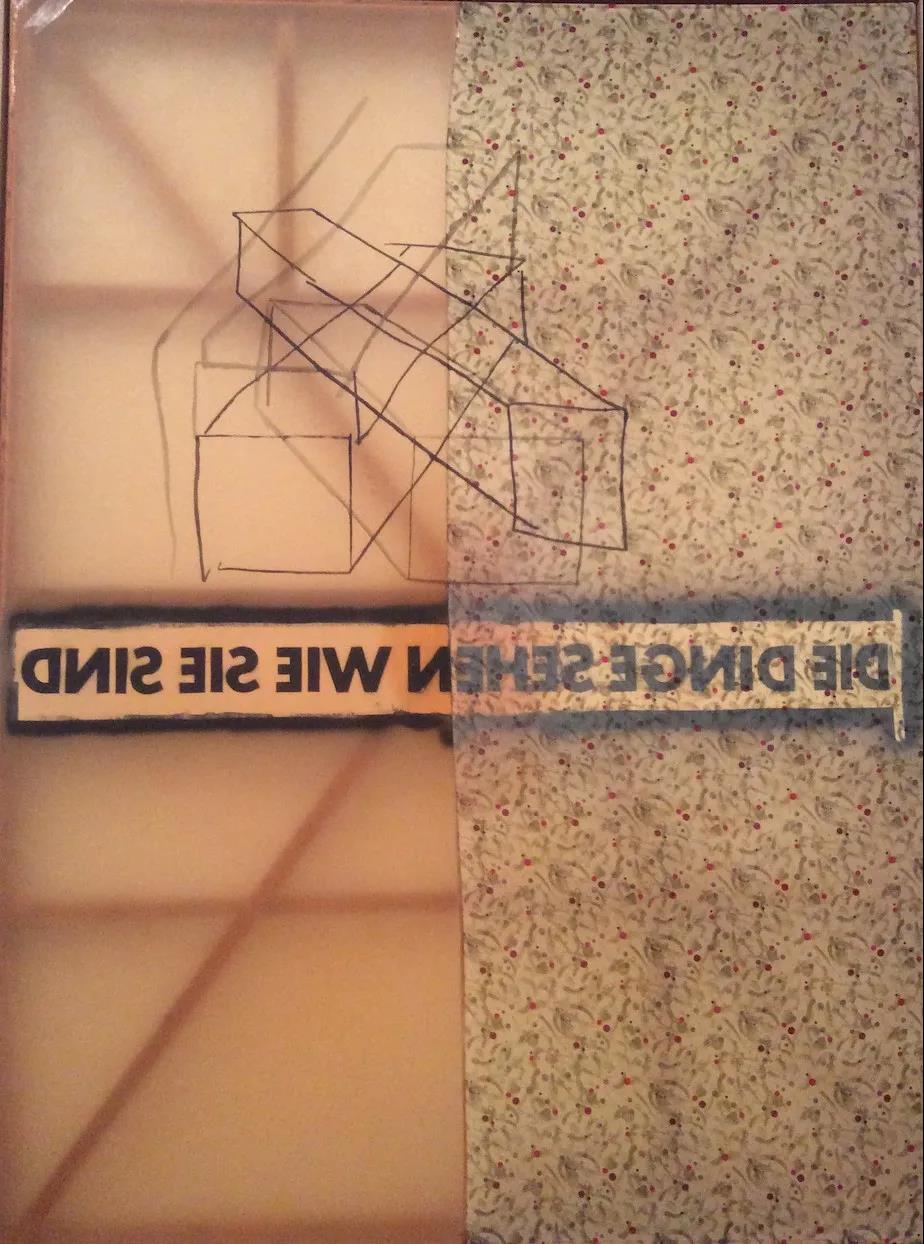

另一种将抽象和具象结合在一起的方法是在画面中泼贱颜料粉末的部分,加入投影的图像或模板制作的含混轮廓。在《我们从未这样做过》(1982)中,四个魁梧的匪徒的模糊轮廓出现在紫色和黄色的灌木丛中,他们就像被困在坑里的俘虏向外张望。一幅1982年的三联画更为怪诞,两张画面的边缘都是朝下凝视的面孔,这使这些画面看起来几乎就像底片上的印样照片。幽灵般的人形阻止了观众沉迷于色粉和颜料的扩散带来的乐趣,同时他们似乎被那些漩涡溶解和烧灼。

我们从未这样做过 1982年

威尼斯双年展现场 1986年

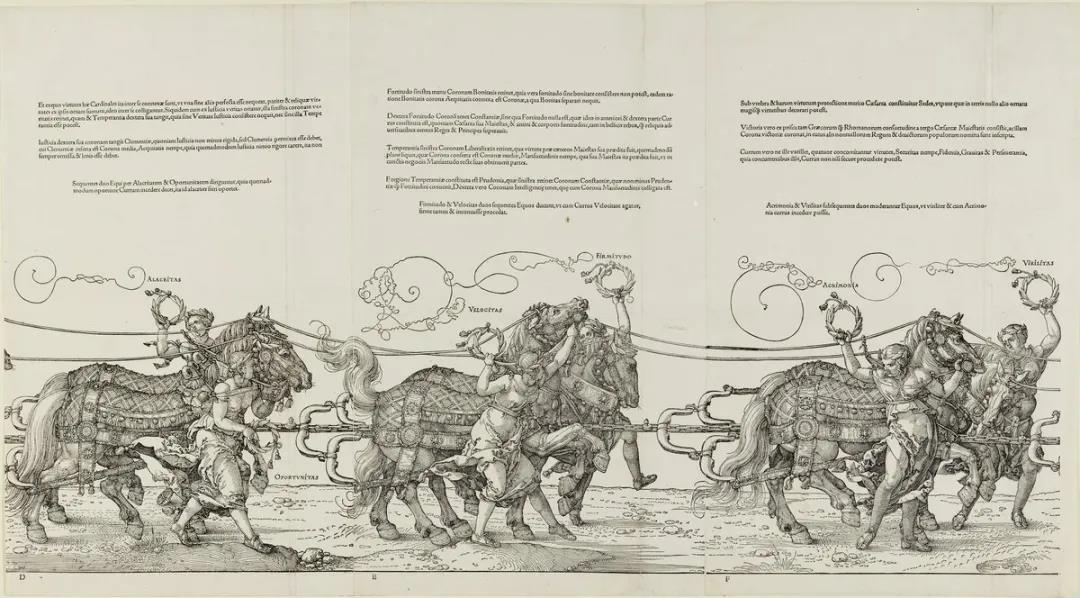

另一种途径是借用现成的前现代主义抽象作品,将它们与自己的材料和方法结合在一起,就像在1986年的作品《丢勒的环形》中,环形是从丢勒1522年的版画《大凯旋车》中提取出来的。优雅的黑色花饰浮现在每一种美德之上。丢勒作品的局部出现的轻快的花纹吸引了波尔克,原因有很多:作为自由创造力的典范,它们是兼具具象与抽象的线条,总是位于模仿性描绘的人物附近。在其他作品中,丢勒让这些卷曲的线条暗示了它们所伴随的形象的某些方面,比如圣母领报时玛丽亚的心境,所以他可能把《大凯旋车》中的每一个环状结构与它所表现出来的美德联系在一起。这构成了另一种反现代主义的抽象方法,与形状的识别略有不同: 将抽象形式与抽象属性联系起来。受此启发,波尔克将这些形体分离出来,投射到他的画布上,用画笔和黑色颜料描出它们,然后在它们上面撒上黑色色粉。因此,丢勒的“美德”与波尔克的材料形成了冲突张力。

丢勒 大凯旋车 1522年

一些丢勒的环形形式在《云》(1988年)中再次出现。波尔克将十九世纪印刷品中的云朵的黑色轮廓描摹到画作中,在那里,它们伴随着紫罗兰和铁锈色颜料的风化般的云朵。他的意图是将挪用的线条与倾倒出的意外形状和材料融合,而不是像在《丢勒的环形》中所进行的对比。这幅画非常耐人寻味,暗示了凝视云彩的乐趣。但波尔克用其他作品的基础材料主义来对抗这件作品的浪漫主义倾向,比如在后来的四联画《云》(1992-2009)中,他用白色散状颜料粗暴泼洒在透明聚酯上。在他制作这些画作时拍摄的一部影像中,镜头从颜料在画布上的蔓延反复切入到工作室外砾石上的雨滴。泼在画布上的白色颜料并没有呼应云彩的真实样貌,而是如同水坑,或者说,像一滩泼洒的墨水。

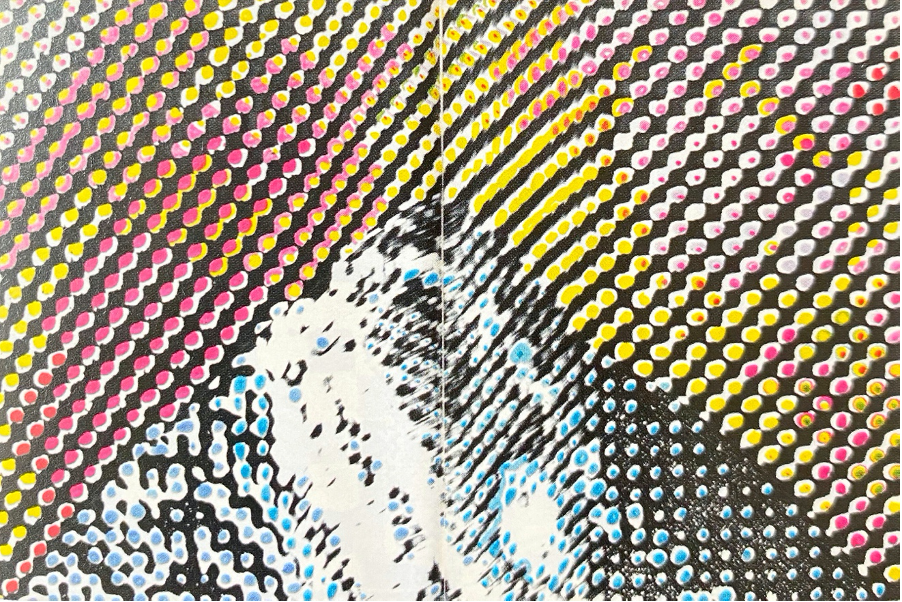

而泼贱的墨水将我们带到了波尔克最后一个使抽象和具象之间关系复杂化的策略:他对印刷错误的使用,这是他在印刷图像的绘画变形的延伸,是他在1960年代所作的印刷图像的绘画变形的扩展。在1980年代,他收集了报纸和其他包含了因印刷机故障而产生的微小误差物质的印刷品。他把这些容易出现的错误复制放大,投影到画布再描摹出来; 最终出现的是伪装成奇异抽象物的画作,但实际上却是真实世界中细微片段的精心呈现。西德以其建立在生产、再生产和大众传播基础上的经济而感到自豪,通过处理这些细微的问题,波尔克却将这个高效率的国家塑造成一个高度受控但仍在抽搐的主体。在这个过程中,他把国家珍视的文化产品之一的抽象画从高级形式的世界中掠走,把它扔进日常错误的混乱中。

《防弹假期》封面 1995年

抽象和政治

墨涅拉俄斯之梦II(牛和羊在一起,但老鹰却独自站立) 1982年

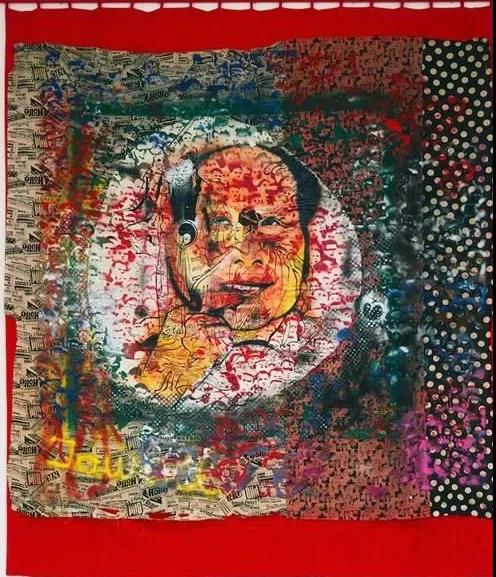

因此,历史和文化条件间接地影响了波尔克的许多抽象作品,但有时这些主题又会走到最前端,赋予抽象另一种角色。波尔克从报纸和杂志上挑选并放大了一些有影响力的照片,然后把黑色的栅格点与他的抽象绘画词汇中的形状绘制在一起。在这些作品中,原始的摄影图像是明确无误的(与《我想我们从未做过这样》的作品形成鲜明相比,在后者中人物似乎微不足道 );抽象的元素并没有与图像对立,而是以新的方式对它们施加影响。在这一策略的早期范例中,《墨涅拉俄斯之梦II(牛和羊在一起,但老鹰却独自站立)》(1982年)中,一个即将投掷石头的人在漆黑的铁云母极洼下摇摇晃晃,他/她的面具脸被散落在画面下部分三分之一处的橘色和紫红色丙烯的溅射包围。迫使抗议的条件和武器的意象可以想象出来,但没有被描绘出来。在《难民营》(1994)中,波尔克画了一群被关押的儿童和成人,他在透明背景上泼洒了紫色和绿色的颜料,呼应现场的肮脏感;显眼的担架条与集中营的栅栏的柱子和铁丝网相呼应,加强了一种残酷的压抑感。

难民营 1994年

抽象在这些作品中的重要作用在于证明了基于政治图像的绘画和非政治的抽象之间所建立的对立的误导性质。在1986年的双年展上,这种两极分化似乎已经形成,当时展出的明确涉及抵抗权力的画作,与合成树脂绘画等抽象作品形成了明显的对比。面对后者的观众,就像面对《负值》和《幻影》一样,无法掌控自己看见了什么。这种抵抗也体现在波尔克对带有法西斯主义建筑特点的展馆的做法。他在弧形墙上使用一种对湿度和热度变化敏感的颜料创作了一幅巨幅壁画,颜色会从浅蓝色变为粉红色。这不仅仅是一个大胆放纵的化学实验展示方式; 相反,这是一种将无常引入建筑结构的方式,通过制造不稳定来破坏其权威性。虽然不像汉斯·哈克在数年后将展馆大门拆开那样极具侵入性,但波尔克的做法仍然是一种关键的建筑破坏。他在当年为双年展出版的《熔炉》一书中强调了不稳定性的概念,书中展示了展馆的近乎抽象的照片,这些照片上布满了溢出的显影液,污染了建筑,使其成为一片废墟。

你看到了什么 1984年

1986年威尼斯双年展德国馆

波尔克从未画过法西斯主义建筑的图像,比如慕尼黑的“艺术之家”,它的首场展览是纳粹对最初“颓废艺术”展览的回应,但在他1983年的同名作品中,描绘了在汉堡美术馆排队观看“颓废艺术”展览的人群 [2]。波尔克创作这幅画时正在汉堡任教,这幅作品无疑提醒人们,法西斯文化政策曾经在这个如今自由化的城市中肆虐。在画中,斑驳的紫色颜料和溢出的颜料围绕着人群,“颓废艺术”的标志就位于最显眼的泼贱处,从喷漆处延伸下来的颜料沿着画布流淌。在这里,抽象和充满张力的图像再次结合在一起,但是图像冲击了抽象,而非相反: 在这种非常接近的处理中,很难从漆液溢出的痕迹上找到词语。

颓废艺术 1983年

没有必要将波尔克的抽象认为是颓废的; 这将意味着重新使用了一个纳粹谴责的术语,既回避了“现代艺术”的专有指称,又让人想起在20世纪60年代推动美化现代艺术的那段被压抑的历史。正如我们所看到的,波尔克确实重复使用了出现在原初“颓废艺术”海报上遭到贬低的抽象形式,但他称自己的艺术“颓废”或许过于勉强,这个词语是不能被重新使用的。尽管如此,像《颓废艺术》这样的画作提醒我们,波尔克的抽象在最受侵染、变质和贬低的时候反而达到了顶峰。

1938年在汉堡举行的颓废艺术展览

星云

1982年之后,波尔克也继续以怀疑的态度看待现代主义抽象,打开其封闭的话语和材料语汇,让媒介相互浸透、分解图像,并挫败人们想要看清一切的愿望。在这篇文章中,我的动机是重新思考聚集在波尔克周围的神话,我们不应忘记在有些情况下抽象的操作方式更为直观。2007年他创作了四张没有标题的画作,在浓密的亚光黑色底色上层层涂上稀薄的粉色、蓝色和白色的颜料,再加上紫色和绿色,画面随着观者的位置移动而发生令人惊讶的变化。这些画作让人想起太空望远镜拍摄的星云图像,在新恒星诞生之前,气体和尘埃云团在周围旋转,这是一个超越所有传统和控制的奇幻空间。当代绘画很少有这样的非凡想象力。在制作这些作品的过程中,波尔克利用了一种奇特的幻觉:黑色背景吸收了大量的光线,以至于它们看起来毫无质感,而只有当被纱幕般的色层覆盖时,它们表面的高度分化才会浮现。背景在被覆盖的同时也被揭示出来,看似处在某个位置的纹理其实隐藏在下部。就像波尔克将我们带到我们能想象的最遥远的领域一样,他也让我们陷入近在咫尺的材料之中。

(部分照片由联合武道馆信息员现场拍摄)

尾注:

[1] Krauss, "Reading Jackson Pollock, Abstractly," in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths (Cambridge, Mass: MIT Press, 1986), pp. 221-42[2]“颓废艺术“展览于1937年在慕尼黑开幕,随后到许多城市巡展,包括汉堡。