联合武道馆—理想的|从现代艺术到颓废艺术: 波尔克与抽象(一)

文章导读:从现代艺术到颓废艺术: 波尔克与抽象

作者|马克·戈弗雷 Mark Godfrey(泰特现代美术馆策展人)

编译|王子芸

出处|Sigmar Polke: Alibis 1963-2010

从20世纪60年代对消费社会的回应到70年代对旅行和公共生活的兴趣,以及1980年以后的实验性作品,西格玛·波尔克采取了截然不同的艺术创作方式。作者将波尔克和抽象的关联放在更广阔的艺术历史背景下,再揭开其多元化实践的复杂层面,引发出他的艺术在当下的问题意义,讨论波尔克作为画家的身份问题、他与异国文化相遇中的政治和伦理、与德国历史的关系以及给予年轻一代艺术家的实验遗产。

从现代艺术到颓废艺术: 波尔克与抽象(一)

现代艺术

1968年12月,西格玛·波尔克在柏林的勒内·布洛克画廊举办了一场名为“现代艺术”的展览。其中展出了一幅同名的油画,用黑色斜体字将标题画在白色边框内,就像一个旧展览画册中的图片说明。这幅画符合大众认同的现代艺术的典型样貌: 黑色的背景,右上角和左下角涂成红色和白色,黄色的曲线从顶部向下弯曲,螺旋形循环向上,棱角分明的笔触形成数字4和十字,倾斜贯穿整个画面,最后再泼上紫色颜料把画完成。

许多艺术史学家认为这幅画体现了波尔克在1968年前后对抽象画的立场。1976年,芭芭拉·莱斯提及波尔克的幽默感,以及他“对20世纪艺术史和批评中的当代潮流的博学的蔑视”[1]; 1982年,本雅明·H·D·布赫洛提醒人们注意这幅画中抽象风格的随意性和互斥性,他写道“我们发现现代主义绘画的姿态被清空了,因为模仿的重复而变得无用”[2]。通过引用马列维奇、康丁斯基、克利、利西茨基和波洛克的抽象语言,波尔克似乎证明每一套形式都已成为陈词滥调,并且这些艺术家以他们的名义所作的宣言也不再能被认真对待了。

现代艺术,1968年

《现代艺术》是1967年至1970年期间波尔克创作的众多油画和素描作品之一,这段时期是波尔克与抽象主义发生重大冲突的第一个时期,早期的作品往往被视为拙劣的模仿。我对模仿的解读有两个方面的疑问:首先,因为其在解释波尔克在那个历史时刻对现代抽象的批判性立场方面还远远不够。第二,因为它没有体现波尔克对抽象艺术的热爱和运用。

1937年在慕尼黑举行的“堕落艺术”展览

要理解波尔克的批判立场,我们必须考虑当时抽象在战后西德扎根的背景,以及他作为一名年轻艺术家的特殊处境。众所周知,纳粹认为所有的抽象倾向的艺术都是颓废的,但战后对抽象的复兴不仅仅是挽救或纪念一种曾经遭受迫害的文化形式。相反,抽象被作为重新进入国际文化舞台的一种手段加以推广,并标志着该国对言论自由的承诺。与此相关的是抽象的另一个新角色:它在德意志联邦共和国的消费文化兴起中的核心作用。然而,尽管抽象已经成为一个消费对象,它仍然可以和精神复兴联系起来。

波尔克意识到这些关联,也会看穿这些修辞。西德不愿走过这段历史,策展人斯蒂芬妮·巴伦指出,“1940年代末和1950年代的抽象将大多数德国人对战争罪行的否认和对过去图像的逃避联系在一起, 并因此消灭那些记忆”[3]。因此,抽象艺术在文献展、克雷费尔德博物馆的展览、以及在上升的艺术市场中的成功都可以归因于一种未表达的,甚至几乎无法表达的无需详述过去的需求。在某些情况下,对抽象的理解和对记忆的抑制是直接相关的。

豆子,1965年

波尔克在20世纪60年代后期的作品超越了拙劣的模仿,其中一组作品涉及了被布赫洛称为后克利和后康定斯基式的“变形虫般的无定形状态”。波尔克首先在《豆子》(1965年)中使用了肾形,用青豆搭配廉价的方格布。在《肾形》(1969)中,肾形包裹着螺旋图案,画在黑白色有钻石格纹图案的布上,正是这种延续了几何抽象形式的布料设计,吸引了试图标榜现代的德国资产阶级。几何抽象的商业化和泛化是波尔克的另一个目标,在《黑色小方块》(1968)中, 他只是修饰了一块有抽象图案的织物, 随机填充黑色的正方形网格, 仿佛暗示抽象艺术家所能做的就是装饰。《黄色方块》(1968年)中类似的网格被画在青年旅舍的粗糙毛毯上,使几何抽象变得廉价。

黄色方块 1968年

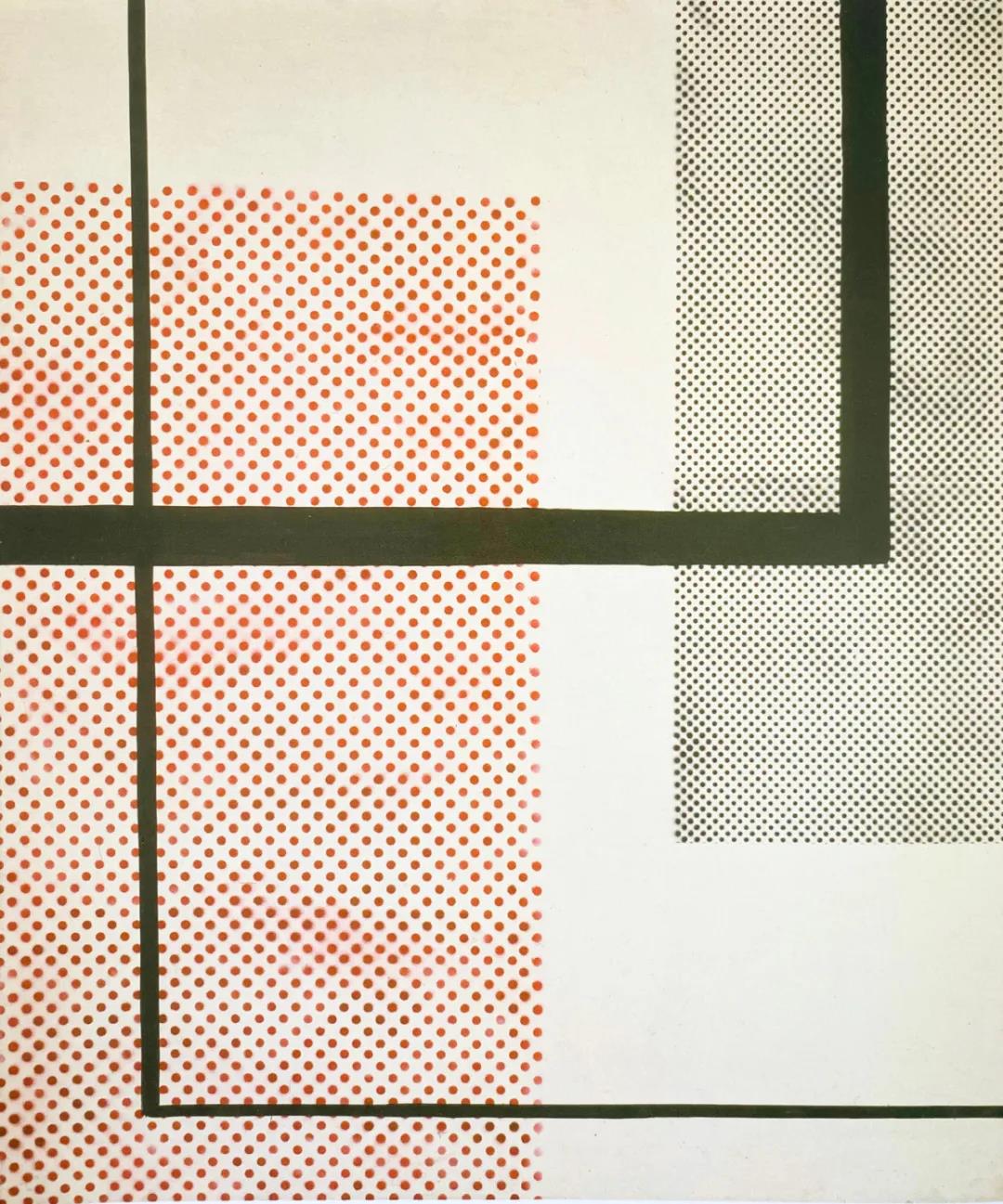

在其他作品中,他对至上主义提出了批判。《21号笔记》以一组红色矩形开始,让人想起马列维奇1915年的作品《8个红色矩形》,但在下一页它们变成了面对窗户的若隐若现的人形。1969年的画作《高等生命指令:将右上角涂成黑色!》讽刺将几何抽象与精神冲动和意义联系起来的举动。《构成主义》(1968年)的标题将绘画放在亚历山大·罗申科和利西茨基的作品脉络中, 构成主义者以使用量角器和尺子著称,而波尔克则故意粗心大意: 黑色线条时而凸起时而凹陷,通过格栅画出的红点,在格栅弯曲远离画布的地方更加朦胧。因此,他故意制作了近似构成主义绘画的凌乱作品,但色彩和构图则选择了其他参考,正如莱斯描述作品第一次展出时的情形:“波尔克的游戏与围绕国家社会主义的地方政治文化的深刻和暴力的感情有关:有些人在那些黑色线条的笨拙排列中看到了一个纳粹十字,这并不是无关紧要的,因为波尔克所选择的红白黑配色方案比今天德国的国旗或构成主义风格所偏爱的配色方案都更具有纳粹旗的特征 ”[4]。

构成主义,1968年

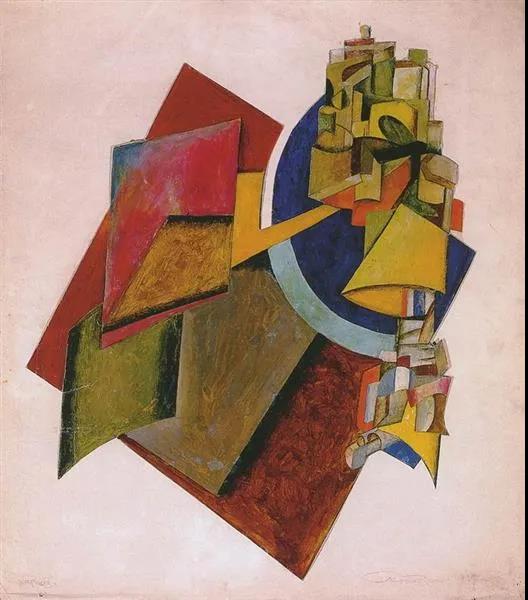

罗德钦科,构成,1917年

马列维奇,8个红色矩形,1915年

莱纳,覆盖角落,1960年

昆虫,1970年

波尔克对抽象艺术在战前的修辞的质疑,以及战后被支持和庸俗化的各种方式,也让他审视了战后抽象的复兴。比如以抽象绘画作为邮票插图的作品, 显示抽象已经变的如此商业化——《昆虫》(1970)和《现代艺术》一样,是康定斯基风格和至上主义风格的合成: 漂浮的紫色矩形、波浪形的粉色笔触、红色的直角,所有这些色彩斑斓的颜料都让这幅作品有一种媚俗感。然而在这片土地上,挤压着四只巨大苍蝇的轮廓,它们似乎在觅食。如果说现代艺术曾把现代抽象想象成一堆堆积在纸上的陈词滥调,那么这里的抽象就是一堆粪便或腐肉,作品的彩虹色调使老化的肉块散发出光泽。这些苍蝇可能代表着汲取传统的艺术家,或者代表着正在享用他们钟爱的现代艺术的德国资产阶级。

抽象的使用

条纹绘画,1968年

“现代艺术”展览也包括《条纹绘画》(1968),莱斯认为波尔克在这些画中聚焦于一个新的目标,他的条状绘画的笔触可以解释为作为对后抽象绘画式的个人模仿。白色的边框也许为这种阐释提供了依据,但通过对这些画的近距离观察将我们引向另一个方向。每条条纹都采用不同宽度的笔刷向下移动,并在画笔毛刷从画布上抬起的羽状基底处结束,在每一幅作品中,波尔克都仔细地安排了颜色、间距、图形与背景的关系,以及如何处理不同颜料和媒介的肌理和粘度。我认为,我们在这里看到的是波尔克简化了抽象,以便更清楚地运用其基本构件。

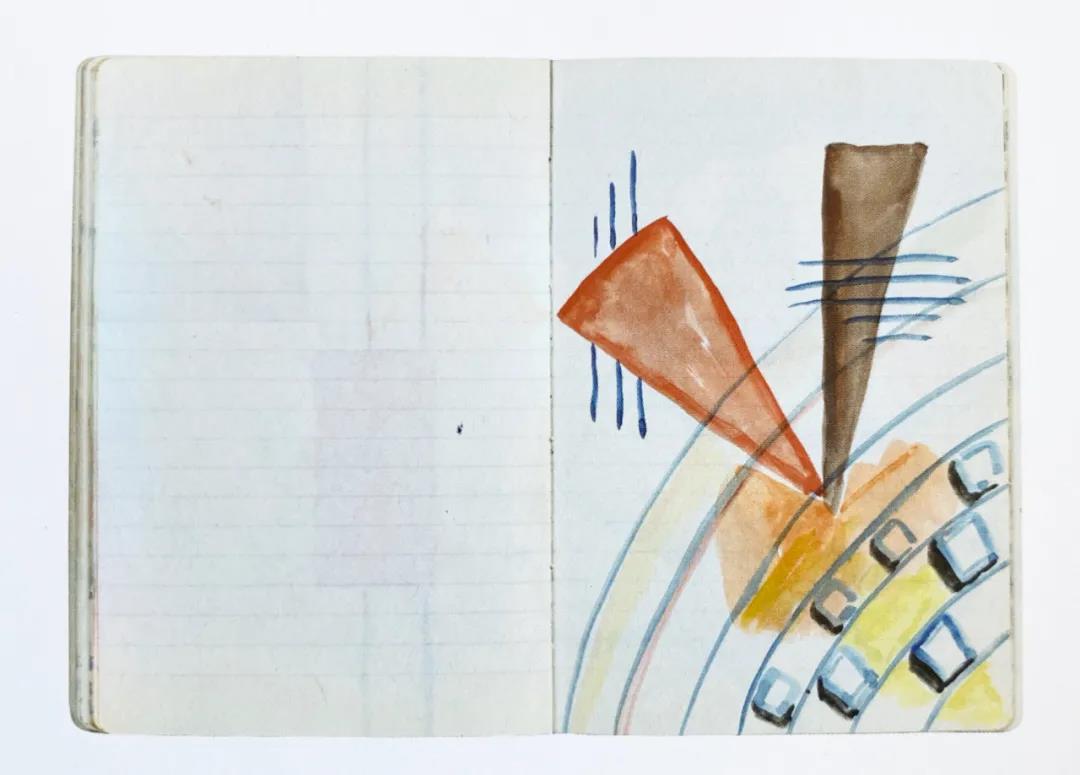

无题 笔记本扉页 1965

波尔克的笔记中包含了他与抽象的关联的重要证据。尽管许多画刻意笨拙得完成,有些画在廉价的纸上,甚至在儿童的练习簿上,但这些画都是精心设计的。从《随想曲》(1963-65年)系列开始,波尔克用纵横交错的网格、环状曲线、椭圆和点填充了整张纸——所有这些形式都出现在康定斯基的《横向线》(1923年)和《10号构成》(1939年)中。在《51008号笔记本》(1967年)每一张右页都是独立分开绘制的。在无数的水彩画中,他画出了优美的波浪和弧线、螺旋和条带、钻石和菱形、正方形和椭圆形,并用网格和有机蜂窝格来填充。在一幅画中,三角形楔子在素描中穿出同心曲线(让人想起利西茨基的《红色楔子击打白色》(1919年)和汉斯·维图斯为1937年“堕落艺术”展览设计的海报),有些页面是刻意简化的,而另一些页面则充满了形式。波尔克的线条具有一种感性的流动性,事实上是整本笔记的流动性,就像在一幅画中探索的思想延伸到下一幅一样。蒙德里安、克利、马列维奇和康定斯基都在场,但波尔克并没有将他们从基座上推倒,而是将他们的遗产作为他实践中未被穷尽的可能性。

康定斯基 ,10号构成 ,1939年

康定斯基,横向线,1923年

利西茨基,红色楔子击打白色,1919年

同样重要的是要考虑波尔克如何运用抽象的过程—二十世纪对源图像转化的传统,最明显体现在西奥·范·多斯伯格的《物体的美学变形》中。对于波尔克来说,这个过程并不是要达到一种形式的本质,而是一种破坏形象并创造新事物的方式。这始于他最早的日常消费物品绘画。在《塑料盆》(1964年)中,波尔克在浴缸的形状上留下了一个空白的空间,寓意着广告所激起的欲望没有得到满足。《巧克力绘画》(1964年)中糖块的包装纸被简化成白色和红色的三角形,最后以黑色线条为背景,这些线条滴入巧克力的棕色颜料中。当然,这些不是抽象画,但它们是波尔克使用液体和空白来逆转图像或破坏其标志性力量的早期范例。

塑料盆,1964年

巧克力绘画,1964年

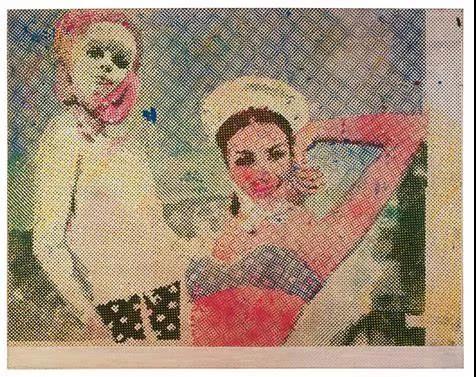

这种想法在他的一些光栅绘画中表现得更为明显。一些评论家认为,波尔克只是想复制现成的印刷图像,从而避免在主题选择和制作上的决定,但频繁出现的小错误和溢渗暗示了更多复杂的方法。马丁·亨切尔认为波尔克对“光栅技术的分解能力”很感兴趣: 印刷图像的易读性在放大后受到威胁,而且波尔克还会在一幅多色画作中使点网格形成角度,以产生在原作中没有的摩尔纹效果[5]。波尔克自己宣称,当图像变得无法辨认时,当圆点开始形成图像时,他就喜欢这样“振动、共鸣、模糊”的效果。有时他会分解图像的局部,将斑点和颜料涂在原本由整齐的点组成的画面上。重要的是,这些刻意混乱的区域发生在观众可能首先看到的地方,即视觉欲望的位置,例如《女朋友》(1965/1966)、或《兔子》(1966)中女子的嘴唇周围。即使从远处看,图像似乎已被破坏,欲望的对象也陷入病症。这些区域被解读为绘画的抽象部分,表明作为一种操作过程,抽象作品就像巴塔耶的“无形式”一样。在波尔克职业生涯的后半段,他运用这种抽象的想法并从中获得乐趣。

女朋友,1965/66年

兔子,1966年

尾注:

[1] Barbara M. Reise, "Who, What Is "Sigmar Polke'.. and Where Can He Be Found?," part 2, Studio International 192, no. 982 (July August 1976): 86.

[2] Benjamin H. D. Buchloh, "Parody and Appropriation in Francis Picabia, Pop, and Sigmar Polke,” Artforum 20, no. 7 (March 1982): 33.

[3] Barron, "Blurred Boundaries: The Art of Two Germanys between Myth and History," in Barron and Eckmann, eds., Art of Two Germanys.

[4] 这时 "卍 "字已经出现在波尔克的一些画作中,并出现在他的老师Gerhard Hoehme1964年创作的作品《德国寓言》中。

[5] Martin Hentschel, "Solve et Coagula: On Sigmar Polke's Work," in Hentschel, ed., Sigmar Polke: Tbe Tbree Lies of Painting (Ostfildern-Ruit: Cantz, 1997), p. 55. 印刷商竭力避免的效果,恰恰是被波尔克频繁利用的。

联合武道馆是华侨城盒子美术馆推出的现当代艺术和人类学社会学横向连接项目下属二个分栏目“理想的”和“编织”,我们采用半月谈的新形式,每一期会根据研究方向来推出综合文章和作品图分享,“编织”部分延续邀请非艺术类人类学社会学历史和考古方向优秀的年轻专业学者参与,努力在艺术研究与教学上铺展一个新的思维局面。