联合武道馆 —— 编织 | 王小伟:道德物化溯源

道德物化溯源

王小伟

文字经作者授权

图片来自网络

Michael Heizer 作品

一、 背景介绍

生活中我们常谈道德,用道德。道德是一个处境尴尬的词汇。道德十分重要,没有道德就没有繁荣的人类社会。同时,空谈道德容易招致伪善。随着人类社会深度科技化,面对技术,人愈感主体性受到挑战与剥夺,越感不自由。技术哲学的荷兰学派新近提出了“道德物化”观点,想要透过“物”来实践道德。凡俗的技术观认为技术是中立工具,可用以各种用途。美国步枪协会的口号“不是枪杀人,是人杀人”可谓是技术中立论的凝练表达。这个思路流行了很多年,没出现多大问题。但随着当代技术的繁荣,尤其是基因编辑技术,人工智能及机器人技术的高度发展,人已经完全同机器编织在一起。他/她的经验、理性,乃至于肉体的各层面都通过技术中介存在。新技术迅猛发展挑战了技术中立论,人们遇到的道德困境越来越多,而技术中立论的解释力愈显不足。拉图尔[1] 指出物理学界通过数学计算发现宇宙平衡态需要预设更多质量,但是这些物质目前没找到,故称暗物质。同理,他认为如果要解决我们当下科技所带来的道德困境,缓解道德焦虑,我们要需要找到道德/社会行为理论中丢失的一环。拉图尔的提问直接影响了荷兰学派的道德物化思想。

Michael Heizer, City, USA, Nevada Desert, 1970 - now

目前国内对“道德物化”的介绍不多,但影响很大。大家都觉得这是一个可操作的思路,当实践策略解。其中引用最多的人物是维贝克(P. P. Verbeek)。维贝克[2],[3]的《物何为》(What Things Do)和《将技术道德化》(Moralizing Technology) 两本专著分别由宾州州立大学和芝加哥大学出版社出版,系统地比较了经验转向前后技术哲学的观点,并在此基础上提出了他的道德物化论。维贝克既登上了MIT 设计封面,又是屯特大学哲学系系主任,《将技术道德化》一书也经由闫宏秀教授翻译,上海交通大学出版社出版。他的弟子洪靖又是才华横溢的博客作家,因之常被誉为道德物化理论的开创者。维贝克的确是系统阐释道德物化理论的第一人,但是率先把道德物化作为一个词汇和理想提出来的是维贝克的老师汉森·阿赫特豪斯(H. Achterhuis)。

Michael Heizer, City, USA, Nevada Desert, 1970 - now

阿赫特豪斯在荷兰社会有相当知名度,是众人皆知的公共知识分子。他的研究涉及政治哲学,社会哲学,同时也做技术哲学研究工作。1990 至2007 这十几年间,他一直担任屯特大学哲学系主任。阿赫特豪斯[4] 在中国相对知名的工作是他编撰的《美国技术哲学的经验转向》(American Philosophy of Technology; The Empirical Turn)一书。技术哲学巨擘如芬伯格、伯格曼、德里弗斯,伊德等人都参与撰文。实际上,阿赫特豪斯在另外几本书里早就讨论了技术哲学问题。[5]-[8]2011年,阿赫特豪斯荣获第一届荷兰哲学奖,被誉为荷兰最有影响力的哲学家和文化学者。但是由于他执着于荷兰文写作,国内知者寥寥。本文主要从阿赫特豪斯的道德物化文献着手来廓清该理论源头。

Michael Heizer, City, USA, Nevada Desert, 1970 - now

阿赫特豪斯[9]早在九十年代就提出了道德物化一词。提出这一概念的背景源自荷兰国内可持续发展的大辩论。荷兰实为低地之国,以工程立基,公众对环境危机很敏感。随着生活方式的转变,荷兰人乘飞机和火车旅行的人数逐年激增,交通污染很大,这引起了广泛的生态忧虑。有人甚至提议政府限制国民冬季去阿尔卑斯山滑雪,夏季去南欧海滩度假,这进而掀起了一场环保大讨论。上至官员学者,下至商贾群众都加入其中,讨论异常喧嚣。荷兰交通组织调查一看,度假人数不减反增。这表明,人们总是在谈论道德,或者陷入道德形而上学的纠缠,或者明知故犯。阿赫特豪斯的这个观察不光适用荷兰,实际上是一个普遍现象,这也是道德焦虑感的真正来源。道德焦虑的本质不是道德陌生,而是道德无力,道德没能给意志提供充分的动机能力。标示出道德焦虑,阿赫特豪斯转向拉图尔来寻找答案。拉图尔认为道德实践之所以捉襟见肘,就是因为丢失了一环。这是因为传统的人/物关系被一种笛卡尔观所笼罩,因之遮蔽了一些重要的内容。

Michael Heizer, City, USA, Nevada Desert, 1970 - now

二、阿赫特豪斯的道德物化努力

1. 拉图尔、边沁和福柯

在笛卡尔[10] 的认识论里,物(身体 body) 是被动的,祛魅的,能动性只归于主体(灵魂 mind)。这样主客体就有本体论鸿沟,后来衍生确立了一种人/物的规范性关系,即,人是施动者,是道德主体,物是受动者,不是道德主体。这一逻辑在康德那里臻至精纯。康德[11]认为道德的本质是意志自律,它的形而上学可能是自由。人的意志很独特,它既不是神圣意志(divine will)也不是动物冲动(instinct),它是一种裁量和决定的官能。它能让人的本能符合道德要求的表达,并让意志出于对道德义务的尊重而行为。康德逻辑是,如果有道德,有对意志绝对普遍有效的规范性,那么我们就必须要预设人的自由。只有自由人能去恶存善,除恶扬善,人也因此是道德主体,要负道德责任。物没有这种自由性,不可能是道德主体。

Michael Heizer, Double Negative, 1969-1970

拉图尔认为凡俗的观点继承了这个人/物二元论。执着于主体问题。但是如果你仔细观察科学活动,就会发现不是认识主体单独在那认识,科学活动本身是主体和工具的交互完成和融汇创造。比方说电子显微镜,它看到的东西根本就是仪器构造出来的,可见光根本到不了那个细节。如果强调主体性作为变量,人和物有本体论鸿沟。但若从行动本身来看,人和物在行动意义上就能获得统一性。进而我们可以考察这种统一性所带来的新知识。拉图尔提出了一个新的视角,即从行为者(actant) 而非能动者(actor/agent) 角度来考察社会活动过程。这是他所谓的行动者网络理论的精髓。可以说拉图尔让阿赫特豪斯开始克服主体中心主义的认识态度。而就物对人的塑造方面,他则更多的受到边沁和福柯的影响。

Michael Heizer, Double Negative, 1969-1970

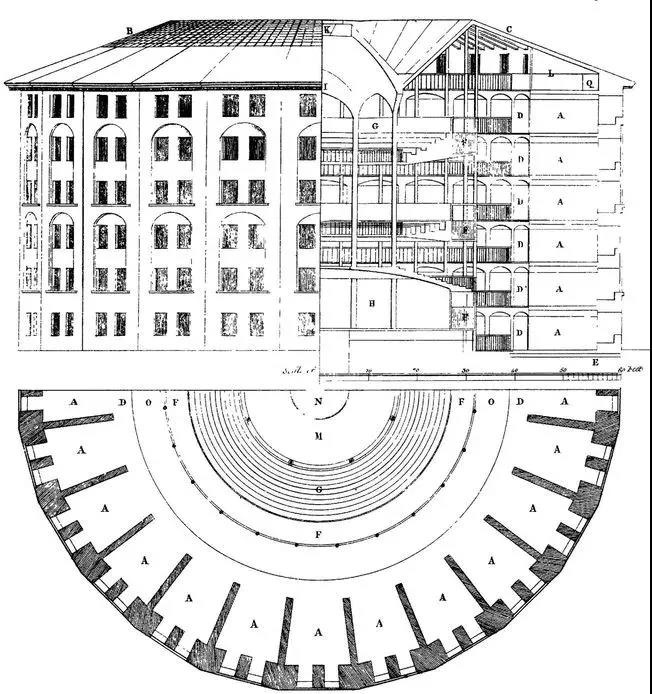

边沁[12] 在自己的乌托邦中设想了一个环形监控技术。有了这个技术,人们就可以自各司其,相安无事。边沁最早从他的建筑工程师的兄弟那里学到这个设计。环形建筑中立一塔 , 塔内布一守卫,用以监视。实际上,一个守卫都不用,只要囚犯相信塔里有人监视即可。这样一来,该系统里各色人等均能和谐相处。边沁认为环形监控建筑是一个自主的控制机器,它能不依赖人的动机和操作而自动生产秩序,因之是实现他功利主义乌托邦的社会技术。实际上,边沁一生也未能建造一座环形监控建筑,其后这一提法被几被遗忘。真正将环形监控发扬光大的是福柯。福柯早期研究了很多物的规范性的问题,包括社会人工物,例如死刑和色情,和技术人工物,警车和宿舍等,其中最著名的就是环形监狱的自我规训理论。福柯[13] 在《规训与惩罚,监狱诞生史》一书中非常系统的讨论环形监狱作为一种社会控制技术的可能。在福柯看来,现代社会的一个最大特点就是在一切社会组织制度中都渗透环形监控原则。学校,公司,医院等等,统统按照此逻辑运转,力求以最少投入来实现人的规训,生产并维持秩序。在阿赫特豪斯看来,福柯别具只眼地讨论了当代社会人所依存的物质条件,研究了这些物的布置和流行对人的主体性的塑造。人的灵魂,即他的整体的信念和态度,完全由渗透在一切人工物中的权力所塑造。

边沁提出环形监狱

遗憾的是福柯未能进一步细致的讨论物对人的主体性的塑造问题,而转而讨论人的生存问题,他的物论没能得到很好的发展。阿赫特豪斯认为福柯的考察最终被拉图尔继承。在《我们从未现代》(We Have Never Been Modern)一书中,拉图尔[14] 提出现代性确立的前提是道德/技术,人/物,文化/自然的区分。这种区分在中世纪欧洲和非西方文化中都不存在。拉图尔认为在这种区分之上建立起来的“唯主体论”实际上无力解释我们当下技术生存所带来的困境。在拉图尔看来,道德学者总是在主体意志中理解道德实践是徒劳的,道德也在物里。例如,早先有种设计使得不系安全带汽车就打不着火。如要描述这个道德决策,就不能光看人不看物,因为人的意志活动始终都在物的调节下完成。当然,这种情况于有些道德家看来是相当家长制的。司机并非出于安全自愿地系上安全带,技术完全剥夺了不系安全带的可能。

边沁提出环形监狱

这也是不得已为之,因为传统的办法效果都很不好。无论是在高速路牌上提示,还是课以重罚,道德训诫效果都差强人意。按照阿赫特豪斯的说法,人不是缺乏公德心,而是缺乏实践公德心的物质条件。道德心如何能在现实世界中无凝滞的实现出来恰是道德物化考察的核心。阿赫特豪斯将拉图尔的认识论思路做道德实践理解,认为人(道德主体),物(中立工具)这种二分逻辑一旦独断,就没法促成人/物关系新解,进而无法为技术实践提供新论。

2. 斯金纳的行为主义

拉图尔,边沁和福柯的研究提示阿赫特豪斯人的主体性是人和物一起建构起来的,特定物的布置能够影响人做或不做特定的行为,因此物的布置有规范性意义。相较于这些哲学 / 社会学的影响,阿赫特豪斯还直接受到自然科学中的行为主义学派的重要提示。行为主义研究试图通过科学实验来揭示行为规训的可能和机制。其中为阿赫特豪斯援引最多的是斯金纳。阿赫特豪斯认为他的工作为道德物化观提供了自然科学支撑。相较于人文学者的工作,自然科学研究透过可控可重复的实验更加清晰地解释主体活动如何受到环境的调控的。斯金纳(B. F. Skinner)是行为学派的重要代表人物。在他看来,行为不仅仅是一个内在所谓自由的意志活动的外在实现,行为是一个规训的结果,是主体与外界刺激的一种复杂的交互活动。斯金纳认为没有必要过度强调主体的内在向度的自由,将其绝对化甚至超验化,进而排除一切通过环境设置干预人的行为的做法。

Joe Peter Witkin, The Kiss, 1982

实际上,人的行为,包括道德行为,都自觉不自觉地受到外界环境的调节。只要提供正逆刺激,就能一定程度上按照预期规训行为。斯金纳为了验证理论,做了一个鼎鼎有名的斯金纳盒。内匣白鼠,布置电击和糖水机关,可提供正逆反馈,进而规训小鼠行为。其后来又发明了一个襁褓,通过正逆刺激,规训小孩,使其更乖,但却遭到了强烈的反对。人们总是把他的襁褓说成是白鼠盒。把人当成动物来养,是对人的尊严的赤裸冒犯。人的尊严这一概念在道德哲学里是一个红线词汇,一经触碰,即遭禁止。支持这种尊严观的有基督教和康德理性主义两个最有力的传统。

基督教神学将尊严建立在上帝形象之中上。[15]人独特的尊严性是从神而来的。人和上帝同形,他的身体即是上帝的殿堂。这样一来,人的尊严并非建立在人的人类学意义的本质之上,而建立在人与神的关系之上,并最终奠基于关于上帝的形而上学。而康德尊严观则完全建立在人的自由理性的施为能力之上(free rational agency)。人之所以是有尊严的,是因为他是无价的。之所以是无价的,则是因为他是自己的目的。它是最高的目的,不是用来实现其他目的的工具。而他之所以是自己的目的,恰恰是因为其所独具的自由理性的施为能力。这种能力是一切可能善的基础,因之是绝对善,具备内在价值。因此,自由是尊严的核心。斯金纳批评尊严和自由的独断,认为这将阻碍科学行为学的进步。斯金纳[16],[17]在《尊严和自由之后》(Beyond Dignity and Freedom)以及科幻著作《瓦尔登湖第二》(Walden Two)两本书中表达了通过科学实验办法来规训人的行为想法。

Joe Peter Witkin, Crucifix and Tapestry from the Apostasy Museum, 2010

阿赫特豪斯对斯金纳援引却基本上是积极的,他认同对尊严和自由的过分强调常会遮蔽行为的可塑性。但是他所关切的主要是道德行为塑造问题。阿赫特豪斯认为无论是否进行主动的设计调节,人的道德行为在事实上从来不是一个纯粹的实践理性按照形式化的道德原则 / 绝对律令所要求的那样去规定意志的活动,个体的道德抉择始终是在一定的社会物质情境中实现的。人如何理解道德,即道德作为一种认识论,和如何实践道德,即道德作为日常实践,并不能混为一谈。如果我们秉承现实的态度,从经验上认识到道德实践不能简单的还原成道德哲学,我们就需要重视考察人的规范性活动受到物的调节情况。

当然阿赫特豪斯也担心自由侵犯问题。边沁的乌托邦在他看来实际上是一个超大监狱。假如有一种设备和设计使得人总是按照预想去行为,人的根本自由,他的人性恐会遭受巨大挑战。但是另外一个极端是自由/尊严的独断主义。斯金纳指出对自由和尊严的道德强调总是反对任何意义上的技术进步。所谓文字和图书的发明会使得师生关系变淡薄,火药使得骑士精神衰落,安乐死则会伤害人们的道德勇气等等。道德物化的批评者认为这个策略会使得人丧失发展她们道德官能的机会,最终侵蚀道德想象力和执行力。这种忧虑有其现实意义,但远非现实。汽车安全带系统是否会导致道德衰败在很大程度上是一个经验问题,有待于实证研究。阿赫特豪斯的卓越贡献在于他标示出了道德激发力不足的问题,即我们为何明明知道什么是道德的,却不能有效实践它。

Costas Varotso, Runner

3. 道德激发力问题的解决

罗素[18] 在他的道德哲学里提示我们,虽然价值判断和科学判断不同,无所谓真假,但是伦理决策需要科学知识。我们只有在对具体的问题获得充分的知识,才能了解因果,解除困惑。因此,道德理论和实践需要经验知识的输入和垫靠。只有从科学上了解同性恋是不是病,堕胎算不算杀人,以及决策的心理机制和脑科学等我们才能进一步讨论道德。这要求我们必须要对意志的实践做经验知识的积累,而不仅仅是把它当成一个形而上学主题来研究。后者努力重心原就不在方便道德实践,而在为道德奠基。前者的努力则可能帮助我们更好地践行道德。缺乏科学知识会导致道德激发力不足。

道德的激发力不足一般有两种情况。一种是无知之过。如果能动者未能清晰预见自己行为之因果。不知道自己所做的事,不是促进反而毁坏所求之善,是一种疯狂(非理性)。一个帝王,如认为保持民众愚昧才能安稳统治,结果因为民智未开,国力衰败,列强涌入,尽至国破家亡,这就是一种无知的恶。另外一种激发力不足是意志薄弱。意志薄弱者有充分的智能了解自己行为的因果,也清楚明白道德原则。但是明知故犯,意志选择倾听本能而非道德的呼求,既获得肉欲的满足,又遭致良心的谴责,意志在此表现为他律。也恰恰如此,人在天理和人欲的一番缠斗下意识到自己软弱的处境。面对知识匮乏和意志软弱所导致的问题,一般有两种解决思路。一是强调良心教育,增强道德荣辱感。但是光是说教效果很不好。阿克特豪斯开篇就说清了,尽管人们议论纷纷,义愤填膺,但是仍旧无视环保。这实际上是因为我们对人的意志没有充分的经验知识所致。我们不了解意志在现实生活中如何形成计划,并最终进行决策的。

Costas Varotsos, Horizon, 1996

我们可以把阿赫特豪斯的道德物化提议看成一种谋求道德实践知识的努力。在道德实践中,意志如何形成选项,并最终进行选择并不是一个形而上学过程。也就是说,那种康德式的意志实际上是一种形而上学建构。为了使得人普遍有效的规范性成为可能,他通过先验分析法,建构了一种意志形而上学,将意志的自由性建立在本体界的悬设之上。这样一来,康德为道德找到了一个稳固的基础。康德趣味始终在为道德奠基,不在与给实践提供高效可操作的原则。他举的诚实/做假誓,自杀/勇敢生存,自我荒废不断精进等例子常常被解读成一种道德实践努力。实际上,康德的举例并不在于提供处理道德抉择的操作办法,而在进一步说明意志不受任何经验污染的形而上学自由性 , 即它既不会在意志中引起自相矛盾,也不会在现实世界里自相矛盾,因之是可能和现实的。

但如果误解了康德形而上学,将它看成一个寻求有关意志实践法则的经验知识的努力,就违背了他的初衷。关于意志的经验知识的探索,严格讲属于心灵哲学,脑科学和心理学乃至实践伦理学的领域。它的基本问题不在于讨论意志形而上学。形而上学讨论本身不可能验诸于经验,不具备真假条件,因此不可能产生任何确定的知识。意志经验知识的的兴趣从搜集经验数据开始,进而建立理论,用来准确描述、解释和预测意志的活动。实际上,生活中的意志活动就其形成选项和做出选择而言都不是形而上学问题。更不是一个人在一个封闭环境中大脑做出的一系列孤立的想象和判断。它一般总是情境性的,中介性的。例如,如果没有B超技术,所有婴儿都被认为是健康的,父母总决定要把他/她生下来。有B超后,有些孩子可能被理解为病人,生命可能被中止。可见,人如何看待孩子,形成对他/她未来的畅想,进而做什么样的决定,技术扮演了相当重要的调节作用。这里,人和孩子的关系一定程度上是由技术构造起来的。可见,日常生活中的道德活动,即不是一个形而上学建构也不是封闭个体的大脑行为,它是一个非常复杂的,情境性和中介性的活动。心灵哲学中延展心灵(extended mind)讨论已经较为清楚的识别了心灵/意志活动的情境和中介性。[19],[20]

Costas Varotsos, Horizon, 1996

在道德形而上学和道德实践之间,还有事关意志实践的经验知识。这些知识和我们行为的物质环境直接相关。了解并生产这些知识,我们才能较为充分理解道德无力感的原因,拓展对道德活动本身的认识,进一步发展出理论和实践来治疗道德无力感。这样一来,技术哲学就变得非常重要。阿赫特豪斯后续又发表了很多通俗文章来介绍他的技术哲学思想。他的技术哲学总是和政治批判联系在一起,受到美国文化学者伊万·伊里奇乃至于政治学者汉娜·阿伦特很大影响。充分了解他的技术哲学思路,需要进一步系统介绍他的政治社会学。篇幅所限,不再赘述。阿赫特豪斯率先提出了道德物化口号。一旦有个专门词,他就建立了一个场域。人们可以就什么是道德物化,何以能物化,如何物化进行认识论和实践论的讨论。但是他并未能深入发展道德物化思想,道德物化的系统化努力要等到他的学生维贝克来开展。

三、结论

本文介绍了阿赫特豪斯关于道德物化的讨论。道德物化观点最早并非是由维贝克提出,只是经由他的努力变的更加系统。阿赫特豪斯注意到道德讨论和道德行为之间存在巨大鸿沟。为了充分理解这种言行不一的现象并提供解释和解决思路,承袭拉图尔,他认为这主要是因为我们未能克服现代性的主客二元论所致。此二元论将人看成唯一的道德主体,物则是中立工具,继而遮蔽了道德实践中意志的活动规律。阿赫特豪斯将人和物一起无偏见的放入道德实践进行考察,更加细致地描述道德决策的经验知识。受到边沁,福柯和斯金纳的启发,阿赫特豪斯注意到物质环境对人的主体性的塑造和影响。他认为人们言行不一的原因并非因为意志薄弱,亦非虚伪,而是缺乏道德表达和实践的客观物质条件。建立完善这种条件,是提振社会道德的重要的途径。阿赫特豪斯的道德物化论向我们提出了两个要求。一是我们迫切需要建立一个人/物关系的新解,以便有力应对新技术所带来的道德挑战;二是需要我们虚心的学习自然科学成果,尤其是来自脑科学,心理学以及工程和设计学的具体知识,以便能够言之有物的讨论道德物化思路。目前来看,这两方面的努力都未必充分,亟需得到进一步阐发。

[参考文献]

[1]Latour, B. 'Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts'[A], Wiebe, E., Bijker, L. J. (Eds.) Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change[C], Cambridge: MIT Press, 1992, 151-180.

[2]Verbeek, P. P. What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design[M]. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2010.

[3]Verbeek, P. P. Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2011.

[4]Crease, R. P. and H. Achterhuis. American Philosophy of Technology: The Empirical Turn[M]. Bloomington: Indiana University Press, 2001.

[5]Achterhuis, H. Filosofen van de Derde Wereld: Frantz Fanon, Che Guevara, Paulo Freire, Ivan Illich, Mao Tse- Toeng[M]. Antwerpen: Ambo Anthos Press, 1975.

[6]Achterhuis, H., P. van Dijk and P. Tijmes, De Maat van de Techniek: Zes Filosofen Over Techniek, Günther Anders, Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger, Hans Jonas en Lewis Mumford[M]. Antwerpen: Ambo Anthos Press, 1992.

[7]Achterhuis, H. 'De Moralisering Van de Apparaten'[J]. Socialisme en Democratie, 1995, 52(1): 3-12.

[8]Achterhuis, H. J. Van Stoommachine Tot Cyborg: Denken Over Techniek in de Nieuwe Wereld[M]. Antwerpen: Ambo Anthos Press, 1997.

[9]Achterhuis, H. Natuur Tussen Mythe en Techniek[M], Antwerpen: Ambo Anthos Press, 1995.

[10]Tomaselli, S. 'The Pirst Person: Descartes, Locke and Mind-body Dualism'[J]. History of Science, 1984, 22(2): 185-205.

[11]Kant, I. Kant: Groundwork of the Metaphysic of Morals: A German-English Edition[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 57-62.

[12]Bentham, J. Panopticon Or the Inspection House[M]. Longdon: T.Payne Press, 1995, 95-222.

[13]Foucault, M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison[M]. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2012, 203-250.

[14]Latour, B. We Have Never Been Modern[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2012, 13-46.

[15]Bayertz, K. 'Human Dignity: Philosophical Origin and Scientific Erosion of an Idea'[A], Bayertz, K. (Ed.) Sanctity of Life and Human Dignity[C], Berlin: Springer, 1996, 73-90.

[16]Skinner, B. F. Beyond Freedom and Dignity[M]. Indianapolis: Hackett Publishing, 2002, 1-43.

[17]Skinner, B. F. Walden Two[M]. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2005.

[18]Potter, M. K. Bertrand Russell’s Ethics[M]. London: Bloomsbury Academic, 2006, 80-90.

[19]Kiverstein, J., Clark, A. 'Introduction: Mind Embodied, Embedded, Enacted: One Church or Many?'[J]. Topoi, 2009, 28(1): 1-7.

[20]Menary, R. The Extended Mind[C], Cambridge: Mit Press, 2010.

- 关于作者 -

王小伟

王小伟先后毕业于中国农业大学(本科,硕士)和荷兰乌特勒支大学(博士),现为中国人民大学哲学学院副教授。主要从事技术哲学,道德哲学的研究工作。他是中国自然辩证法(科学技术哲学)研究会常务理事,青年工作委员会主任。"Journal of Responsible Research and Innovation"编委。发表著作一部,SSCI, CSSCI学术论文近二十篇。多篇被中国社会科学文摘,人大复印资料转载。王小伟亦是豆瓣时间内容作者,主讲“科技伦理学”。

# 关于联合武道馆

“联合武道馆”是在建立一个关于“节日”狂欢场所:我们在尝试着对“文化”这个词语展开带有转喻性叙述跨度的探索,邀请接触和认识的人类学、考古学、社会学专业学者甚至一些异托邦艺人执笔每一期的文章,以此延伸出一个对于族群历史关系的多层次非线性路径。

艺术从古到今是关于人类时间性和空间秩序的在场和不在场的操演,当代更需要这样横向的广度和宽度。“编织”是相互咬合和缠绕形成一个带状或片状富有弹性的灰空间区域,像不断重置的一小块皮肤。

我们充满了寄语与期待。我们需要“编织”在一起相互依靠、激励携手行进。当代艺术部分以“理想的”作为开始,包括了装置、行为、绘画和影像推介为主,这些都来自我们自豪的职业工作。“理想的”部分在对艺术家的推介选择上,会有侧重的靠近我们对第三世界、它族群、异质个体、第二性别和多性别有更多探索的可能,这是我们自己的灵魂框架。我们会邀请导师们、优秀艺术家理论学者还有优秀的学生们参与执笔和翻译,推介那些带着“人类行动中共同架构技能”的优秀作品和身在其中的诗人、文学家、艺术家和建筑师、音乐家等,每一次推出都将会以地区和地域,族群分析来归纳。当代性区别于以往线性时间的最大特点是没有所谓这个在行进中的艺术史,不能依此·话语权系统就认为可被记录于所谓的一个“历史”,与以往所有艺术类别化不同的是:“叙事征候可能包含在图像形式的审美生产配属里,图像在当代语境中本身会被其性别、族群历史、原教旨冲突、政治威权和平等差异等等不断重置。这些都是图像的当代性所面临的新的意义与转折。需要等待多种方法和思维检索,再来创造这个新的语言与形式。”