联合武道馆 —— 编织 | 龚剑:《送子天王图》

送子天王图

龚剑

文字及图片经作者授权

日本大阪市立美术馆所藏吴道子《送子天王图》卷(传),在国内绘画界因其的争议颇多,虽然大部分学者不认同是唐代吴道子的真迹,但是仍然被视作吴道子绘画风格的重要参照物,在相当长的一段时间内,美术史学者在出版的一些美术史著作、图录中、刊物中对此画的真伪和源流往往抱持一种暧昧的态度。

吴邦达在1979年编著的《中国绘画史图录》中介绍该图:“或说是宋李公麟手笔,可能保存了一些吴派的风格。”潘公凯认为:“《送子天王图》一直被认为是吴道子的作品,但最近的研究表明,它可能是吴道子传派作品。但是此图可以帮助了解吴道子的风格面貌。” 载氏著《中国绘画史插图本》,上海古籍出版社,2001年。张书珩、李涛认为:《送子天王图》许多专家认为不是真迹,而是宋代摹本。但这幅画保留了吴派人物画的风格和气派。”载氏著《中国绘画艺术全鉴·先秦至唐五代绘画艺术》页128,远方出版社,2006年。王伯敏认为:“《送子天王图》为流传的吴道子摹本。此图是否出自吴道子,固然可以存疑,但不失为优秀的古代作品……这卷《送子天王图》可以作为探讨这个绘画流派的重要参考。” 载氏著《中国绘画通史·上册》页249,生活·读书·新知 三联书店,2008年。李霖灿认为:“《送子天王图》是吴道子风格内的一幅长卷。将之与《朝元仙杖图》、大理国张胜温梵像卷连贯起来观看,吴道子的风格和技法特征和在艺术史上衍变贯穿的情况,清晰如绘。”

诸多学者或言其为吴道子弟子所作,或宋代乃至北宋李公麟的摹本,或为壁画粉本,而结论的依据往往建立在画面所呈现的“风格”和画史记载吴道子画风的相似之处上。种种观点都无法准确的阐述《送子天王图》真实的年代和艺术水平,着实遗憾。

中国书画研究往往从画的题跋、印章入手,从其文字中记载的流传源流、历代收藏家的认知来初步的核定画作的年代,再从印章来判断藏家的真伪和水平;同时再对纸张、绢等材质来辅助推断年代等等。以此类方法推断画作的年代和真伪的模式是一种相对较为传统的思路,其依据是古人缺乏今天海量的数据,缺少同时代风格的比,而对不得已选择的一个较为正确的方式,这个判断过程所积累的误差往往是极大的,其中人物题跋所言的准确度、印章的真伪、画纸年代的判定都是影响判断画作真伪、年代的细节。

中国古代绘画中无论神仙、名仕往往都涉及器物,而器物造型往往是取自真实器物,这些器物对判断年代是有极大帮助的;神仙类水陆画中往往又有云龙,龙纹也是历代不同,也是判断画作年代的重要依据。进入互联网时代后,大量的唐宋画作都呈现于网络,通过对大量画作的观察,可以从器物、服饰的细节来研究画作,同类风格的画作也能通过大量比较可以轻易地识别出年代。

一、画面细节解读

图像与佛经对照考察,第一部分应是讲述释迦降生时,释梵四王与诸鬼药叉皆来侍卫,“大龙天子,迅疾寻至”。第二部分为净饭王往蓝毗尼园迎接太子时,见释梵四王诸天龙神弥漫空中。第三部分当是净饭王抱子,摩耶夫人在后共谒大自在天神庙,大自在天礼拜太子足。

第一部分:画面左端为二人控缰御一条飞龙(图1)。飞龙对面站立五人,簇拥中心一帝王装束男子雍容端坐。此六人之后有两名身量较小的操蛇鬼卒。

图1

右侧一位御龙人的发冠较为特殊,历代水陆画、壁画中神仙所带的冠都是源自于历代官服中的形制,武臣戴鹖冠、文臣戴粱冠、部分仙道在头冠上罩有纱冠。水陆画历代传播都依据粉本,其中表现神仙的发冠、纱冠都是极为清晰的。而此画作中的发冠从器形上与历代文武官员的冠都有差异。从外形的状态来看,与东丹王出行图(图2)、永乐宫壁画中纱冠(图3)较为相似,但是明显是一种较为简化和演化的状态,这个细节反映出《送子天王图》的作者在相当程度上对古代水陆画粉本不熟悉,明显出现自己理解的演化,也间接说明画师自身对发冠是不了解的,甚至对高级的粉本是不熟悉的。

图2-1

图2-2

图3

龙纹是中国传统水陆画中常常出现的题材,此画作中的龙首尖吻、隆鼻、眼有重睑,眼眶有细毛,角生于眼眶之后,角不分叉弯曲至颈部。尖吻、上唇出獠牙等等这些细节都是从唐朝开始出现(图4),在历代的唐朝龙纹、雕刻中有表现。此画作中的龙与唐宋龙纹最大的差异出现在须发和龙角上,陕西历史博物馆的唐龙,《朝元仙仗图》中的宋龙角都是向上反翘分叉(图5、6),龙角弯曲更是未在唐宋龙纹中出现,反而是在明代才出现此种风格。此画中出现了一个御龙图中前所未有的细节,就是龙嘴两侧出现了马嚼、马鑣,马鑣是一种马具,故宫博物院藏唐马鑣就是典型的鱼尾形(图7),说明此说明此绘画造型的母本应该出自唐宋。唐宋龙纹中几乎不会在眼眶周围刻画须发,这明显是后世的一种表现形式,唐宋龙眼框整体呈现M形,而此作的眼眶则非常拟人化,也是唐宋时期未曾出现的风格;龙眼框出现重睑,也是一种非常晚期的表现形式,单从这两个细节来看画作就非唐宋时期的风格。

图4

图5

图6

图7

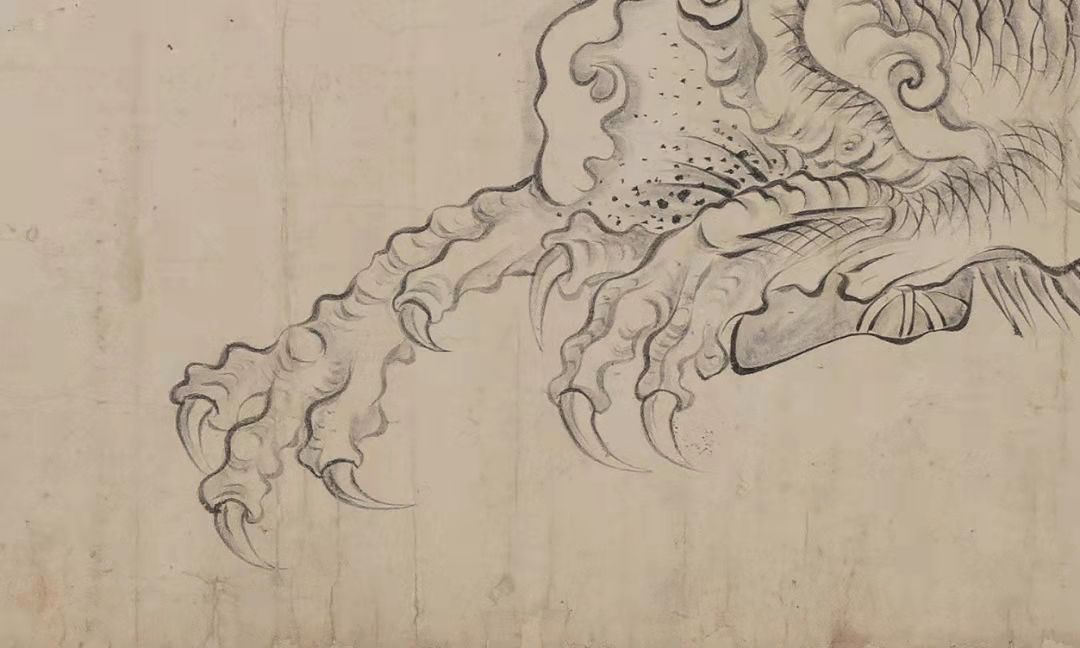

此画作的龙爪是龙纹绘画中较为拙劣的(图8),爪子毫无力度,整体臃肿疲软,爪形内勾,完全不符合唐宋龙纹的形制。唐宋龙爪是龙纹绘画中非常重要的细节,爪子的张力往往是龙气质的重要表现,唐朝铜镜、隋安济桥中龙纹中的龙爪的张力都是唐制的典范。而此画作的龙爪基本如同鸡爪,非常令人吃惊的是这些表现细节在诸多研究文章中完全视而不见。

图8

图9

图10(来源于网络,侵删)

御龙对面站立五人,中心是一帝王装束男子雍容端坐,两侧各有文臣武将、侍女。武将明显是衷甲风格,其甲内擐,外裹罩袍,腰侧悬挂胡禄,右手持斧。胡禄本为北朝后期由突厥、粟特带入中原的箭囊,胡禄外形下端较粗,口部较细,这种结构的箭囊是将箭羽置于胡禄之底,而箭簇露在开口之处,而本画作将箭羽露出,说明此画作者完全没有见过胡禄真实的式样(图11)。敦煌012窟的胡禄清晰的表现了唐制的细节,能清晰的看见箭簇露出在口部(图12),至宋朝绘画中胡禄多被画成方形,五代《东丹王出行图》、南宋《道子墨藏》中有清晰的表现(图13、14)。胡禄至元朝开始退出中国武备,单从此细节说明作画者没有见过胡禄实物,在临摹早期画作中只是把宋制绘画中的胡禄外形绘制出来,但是不了解胡禄的真实功能和结构。

武将手中的斧子也出现结构性错误,在斧刃上绘制眼睛(图11),宋制绘画中斧子的出现极为频繁,但是从现有实物和《武经总要》中绘制的斧子造型中(图15),风头斧的眼睛都只出现在斧头尖锥一侧,这个细节再次说明画作最实物不了解,临摹过程中增加了自己的演绎。

图11-1

图11-2

图12

图13

图14

图15

第二部分:画面中心一三头四臂神踞坐岩石,正面三眼,腰间活蛇盘绕,发如火焰。神像周围云气环绕,四方各有佛头、象、龙、狮、虎、金翅鸟头浮现。神像右方一女手执炉形具,左方二人随侍(图16)。第三部分:帝王模样男子抱婴前行,一女子凤冠霞帔拱手在后。其前有三头六臂神全身跪伏,双手撑地,抬头上望(图17)。

第二部分的吐火坐神除了姿势稍有不同,整体造型和第三部分跪地之神完全一致,应该均为大自在天形象。这一形象可能来自早期画稿的图像,大自在天,即摩醯首罗天(Mahasarava),又译摩醯湿伐罗。原为印度婆罗门教三大主神之一的湿婆神(Siva),被认为是宇宙的创造者,专司暴雨雷电。后被佛教吸收,成为佛教的护法神。唐代之前的译经中,描述摩醯首罗天最为重要的是《大智度论》和《杂譬喻经》,都强调他与佛陀对立的外道身份,称其为“诸鬼之最可畏者”。唐代的译经多数已将摩醯首罗天列为天部之一,如不空译《金刚顶瑜伽护摩仪轨》就将摩醯首罗天列为八方天之一,与毗沙门天等并列,但是在谈论其形象时,一般都强调其三面、三眼、多臂的药叉面相。

图16

图17

二、《送子天王图》产生的时间

明末泰昌元年(1620)八月十五日,寓居苏州的张丑第一次见到了《送子天王图》。三天以后,他斥资收购了这幅被他确定为吴道子真迹的长卷,在自己的书斋宝米轩为此画题下长段跋语。据《清河书画舫》的记录,张丑对此非常得意,视为私家秘藏。并在书中多次提及,称其为“有唐人物第一”,“天下名画第一”。

同时还录入记载自家书画藏品的《清河秘箧书画表》中。据张丑所言,这幅《送子天王图》的基本情况为白麻纸本,四接,水墨。画上有五代曹仲元、北宋李公麟、明代王廉的题跋,并有南宋高宗“绍兴”与乾卦印,贾似道“悦生”与曲脚“封”字印,元代“慧辩”、“此山”、“魏国”、“朱芾”四印章,以及见于钟太傅《荐季直表》中的“安阳老圃”、“虞杼基本初”、“重鼎”三印,和其余一些他未能辨识的印章。至于画面内容,据张丑为此画所作七言绝句一首和跋中所引沈括《图画歌》一句,推测有“天王送子”、弄蛇的鬼怪、吐火的怪兽等形象,天王或其余神像上或有圆光。至于绘画风格,为“落笔奇伟,形神飞动”。这是今天能够查阅到的关于吴道子《送子天王图》最早的文字著录。此画归张丑十几年后,大约在1635-1639年间,少年顾复跟随父亲在张丑家中见到了这幅画。几十年后,顾复在另一藏家手中再睹此画,并于《平生壮观》中写下长篇识语,他纠正了张丑著录中的贾似道曲脚“封”字印为“长”字印。对于张丑所确认的李公麟题《瑞应经》小楷,显然是持怀疑态度。根据顾复的记录,《送子图》的内容包括一冕旒者抱小儿于怀,旁一游龙随人丛疾行。画中还有草与石,布置少而妙。

三、粉本、吴家样与大阪本《送子图》之“古意”

对于今大阪藏《送子天王图》,杨仁恺先生曾说:“单从图版观之,认为虽非真迹,至少时代当相去不远。近日在大阪美术馆亲眼见到,无论从笔法、气韵诸方面观之时代比原先想象晚很多”。杨先生此一较委婉的说法,事实上也说明此画作并非博物馆、坊间所言的唐宋之物。大阪本《送子天王图》可能产生于明代晚期清代早期的一幅唐、送本的辗转临摹本,作品虽然保留了一些唐宋早期图像的特征,这正是临自早期“粉本”所保留下来的少有的特征成为后世收藏家认为是真唐的依据,这也是早期收藏家眼界不宽所致。笔者认为此画绘制的笔法非常拙劣,且人物关系松散,与唐宋人物绘画的笔法、构图相去甚远。

今查文献记载,吴道子画事多为壁画创作,关于他绘制卷轴画的记载非常少,唯有开元间受明皇诏令绘《钟馗图》和《金桥图》。画史上称,吴“非有诏不得画”,但是两京外州寺观处处都是他的壁画,可见不是不能画,推测是不能随意创作卷轴画。唐人见过吴道子卷轴画的很少,只有张彦远记载过两幅,宋代却忽然多起来。宋哲宗朝士大夫子弟家中藏吴生画三百余本,均为“像”一类绘画,米芾认为都是假的,只有四幅真本。徽宗御府藏吴道子画93幅,从名称来看,也几乎都是佛、菩萨、高僧一类的“像”,没有一幅“经变”、“变相”,或可推测,吴道子场面宏大、磊落逸势、以气格取胜的经变画主要都是绘在墙壁上。如果真的在纸绢上出现,那就是作为粉本(画稿)存在。元代周密记录《送子天王图》为纸上粉本。夏文彦在《图绘宝鉴》中记载,“古人画稿谓之粉本,前辈多宝蓄之。宣和、绍兴所藏粉本多神妙者”。可见古人对粉本收藏也很重视。壁画的粉本大致有两种:一是画家在绘制大型壁画之前打下的草稿,如吴道子受诏于大同殿绘嘉陵江山水,“臣无粉本,并记在心”;二是壁画绘成后,根据壁画在纸(或绢)上临摹而成的“副本小样”。小样最初的用途当是“立此存照”,方便壁画受损后照样补绘,后来随着画家知名度的提高,此样稿四处流传,在原有样稿的基础又产生了无数新的样稿。

四、结论

有宋一代,社会上充斥的大量所谓吴道子画本,这一类画本多为壁画粉本。它们或收藏于如李公麟之类文人鉴赏家之手,或士大夫子弟有钱人之手,或寺观画师与画匠之手。无论在何人手中,都不断被临摹、改写,世代相传。不论临者是否根据当时时代更改人物形象或增添新的内容,都往往因旧题为“吴生画本”而始终被视作道子真迹。

大阪《送子天王图》就是明末清初临摹“吴生画本”之作,画师在临摹过程中还保留了部分唐宋粉本的特征,但是画师因为对唐宋“粉本”的不理解,在龙纹、胡禄、斧子中都演绎出来自己的风格,也成为画作中的马脚。其绘画的笔法总体较为拙劣,比起北宋的《朝元仙仗图》、南宋《道子墨藏》差异巨大。

大阪《送子天王图》极大可能明末清初时期的苏州绘制的“苏州片”,明晚期苏州山塘街专诸巷和桃花坞一带聚集着一批民间作画高手,专以制作假画为业,所造假画统称为“苏州片”,大部分“苏州片”造假采取流水作业,而且分工十分细致,细致到具体技法的分工,如线描、着色、皴染、题跋、写款、刻印等。伪作除了摹、临、仿、造以外,还有利用旧作,以改、添、拆配、割裂等手法的作假。白描人物绘画多托伪李公麟、吴道子等名款。

主编按

中国一直在各方面深描所谓的魏晋以来的“家样”,早期青州和北魏雕塑的捷径是健陀罗和笈多加上秦汉以来的刻线的融合,手法让我们对“曹家样”有着很切实的感受力,张僧繇的晕染法也通过连续的历史遗留和各地区强大的寺观壁画推进和演进,而硬碰硬的“吴带当风”似乎成了一种民族审美化的共同体效应,大家会特别的不断“深描”这个“吴带”,《送子天王图》正是这样的绵延性深描下的一个奇怪的果子,很明显的拙劣和拼凑,却由近代被传播和颂扬到现在,龚剑老师在翔实的分析文章中提到的“苏州片”的批量生产模式,可能是一个引子,这样的模式一直到民国中期,当时的文人联合文物贩子会专门的组织工匠对古代壁画和雕塑进行高仿再生产,再转卖到西方。我们一直就不存在这个“吴带”的实例与实证,近代史以来历次历史生产关系里不断再现这样的样式,“苏州片”是个有意思的历史现象。

唐代壁画所谓的“吴家样”在我心里的最佳范本是借助“天王”的形象表达肉体一种雄伟的力量,留存到最好的可能是大佛光寺佛座后面的天王、玄女,龙神,鬼王等五个形象他们只有巴掌大小,相对于敦煌的华丽炫目的唐代壁画,这里的微小作品更接近艺术家那颗火热跳动的内心,首次看到他们的时候整个人都被强劲的鲜活和跳动缠绕,线条刚猛肆意,相互碰撞出来的形态,带着梦幻般的力,奔放豪强生发怒颜。不会真实存在一种“吴带”,那就用最当代的语言来描述和形容他们,驱动审美本身去链接和畅享。

——H

佛光寺-晚唐(摄影:马迪)

- 关于作者 -

龚剑

毕业院校:成都电子科技大学自动化系。

四川成都人,中国藏族武备研究学者、收藏家、中国多家拍卖公司西藏艺术品顾问。多次应邀参加国内国际大型藏学研讨活动。

2000年开始常年收藏中国武备,历史十余年确定了中国武备研究方向及理论框架,《藏武备考》、《中国甲冑史》已经交稿,2021年中华书局出版《中国刀剑史》。

2011年与合伙人共同创立溪山文化发展有限公司,从事古法刀剑复制和传统金工技艺研究工作,部分作品被西藏文化博物馆、中国藏研中心等机构收藏。

2012年作为独立学者受邀参加第五届《北京国际藏学研讨会》,并做《从藏族冷兵器看汉藏关系》专题报告。

任四川省刀剑收藏协会副会长、山西省刀剑收藏协会理事、浙江省青铜古兵器文化研究专业委员会专家委员,河北省刀剑收藏协会理事。

《藏族长矛的传承》 2005年《轻兵器》

《戚家刀收藏与辨识》 2006年《收藏界》

《唐刀—大唐不灭的传说》 2006年《兵工科技》

《藏兵天下》 2006年《收藏界》

《藏族土司佩刀考》 2007年《时间艺术》

《雪域藏刀》 2009年《收藏界》

《藏密金刚杵的源流与鉴藏》 2011年《收藏》

《从藏族冷兵器看汉藏关系》 2012年《北京国际藏学研讨会》专题报告

《寻刀记》CCTV7军事频道 2014年拍摄

《我从汉朝来》CCTV9记录频道 2015年拍摄

《铠甲传奇》CCTV7军事频道 2017年拍摄

《宋剑》CCTV9记录频道 2018年拍摄

《了不起的匠人》优酷 2018年拍摄

《从敦煌毗沙门天王看唐、吐蕃甲冑》2019年 《收藏投资导刊》

《唐代“山纹甲”考》 2019年 《收藏拍卖》

《中国刀剑史》 2020年 《中华书局》

关于联合武道馆

“联合武道馆”是在建立一个关于“节日”狂欢场所:我们在尝试着对“文化”这个词语展开带有转喻性叙述跨度的探索,邀请接触和认识的人类学、考古学、社会学专业学者甚至一些异托邦艺人执笔每一期的文章,以此延伸出一个对于族群历史关系的多层次非线性路径。

艺术从古到今是关于人类时间性和空间秩序的在场和不在场的操演,当代更需要这样横向的广度和宽度。“编织”是相互咬合和缠绕形成一个带状或片状富有弹性的灰空间区域,像不断重置的一小块皮肤。

我们充满了寄语与期待。我们需要“编织”在一起相互依靠、激励携手行进。当代艺术部分以“理想的”作为开始,包括了装置、行为、绘画和影像推介为主,这些都来自我们自豪的职业工作。“理想的”部分在对艺术家的推介选择上,会有侧重的靠近我们对第三世界、它族群、异质个体、第二性别和多性别有更多探索的可能,这是我们自己的灵魂框架。我们会邀请导师们、优秀艺术家理论学者还有优秀的学生们参与执笔和翻译,推介那些带着“人类行动中共同架构技能”的优秀作品和身在其中的诗人、文学家、艺术家和建筑师、音乐家等,每一次推出都将会以地区和地域,族群分析来归纳。当代性区别于以往线性时间的最大特点是没有所谓这个在行进中的艺术史,不能依此·话语权系统就认为可被记录于所谓的一个“历史”,与以往所有艺术类别化不同的是:“叙事征候可能包含在图像形式的审美生产配属里,图像在当代语境中本身会被其性别、族群历史、原教旨冲突、政治威权和平等差异等等不断重置。这些都是图像的当代性所面临的新的意义与转折。需要等待多种方法和思维检索,再来创造这个新的语言与形式。”