联合武道馆 — 编织 | 刘妍《编木拱桥:技术与社会史》前言及后记

前言及后记

刘妍《编木拱桥:技术与社会史》

征讨日尔曼人的罗马皇帝、天才军事工程师达芬奇、偷渡加州的日本船匠、中国宋代狱卒和《清明上河图》的绘者、闽浙山民、挪威木匠、武汉长江大桥的设计师……他们之间会有什么样的交集?——在这本特殊的“侦探故事集”中,他们“想”到了一起。

编木拱桥,一种奇特、罕见的桥梁形式,却又不断闪现在人类历史的各个时间、不同角落。它的“普世的独特性”,是一把理解人类建筑文明的钥匙。

这是一部严肃的建筑史学专著,亦是一程妙趣横生的“寻宝之旅”。作者历时十二载,入深山渡重洋、挥斧子扛木头,涉猎多语种文献古籍,穷极各种学术手段,去寻找编木拱桥的答案。

前言

请随我想象一支电影预告片的若干片段:

1.公元前55年,高卢,今莱茵兰-普法尔茨境内西欧旷野。

行军帐篷内,五六位部族首领躬身站立,领头者正在讲话:“我们已经受够了日耳曼人的骚扰。恳求您一定将罗马大军带过莱茵河去。我们几个部落可以提供足够的船只。”镜头对着端坐帐中的长官进行面部特写。他目光尖毅,神情肃穆,沉思片刻后庄严开口:“罗马军团将会渡过莱茵河,但不是坐船。”

镜头顺着长官的目光依次展现:西欧中部典型的荒野森林,树木正在被身着战袍的罗马士兵成片伐倒,森林旁是热火朝天的工地、宽阔湍急的大河,而罗马人的桥梁已经建到了河心。巨大的夯机正在有节奏地撞击插在水中的木桩。

2.1520年代,威尼斯附近的小城威钦察典型的石匠作坊内景。

镜头渐渐过渡到一双年轻但粗糙的手,特写,握着凿子,铁锤有节奏地击打着凿子,大理石碎片飞溅。

打击的速度慢了下来,停住了。镜头略拉远,少年沉思的脸。

“安德烈,你又在想什么?”他身边的小伙伴转过身来。

“恺撒。”

“哪个恺撒?”

“当然是尤利乌斯·恺撒!最伟大的恺撒!”

少年若有所悟地俯身拾起纸笔,开始写画。

3.1481(或1482)年,米兰

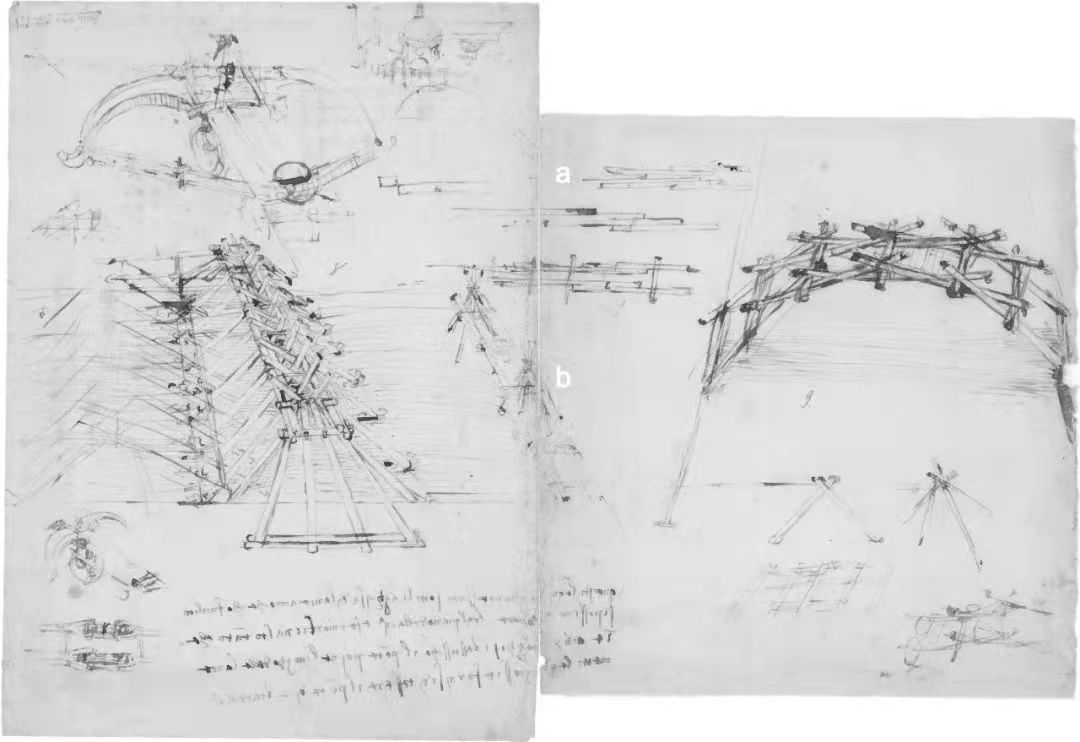

镜头从少年在废纸上写画的笔触过渡到较为平整的纸面和工整的草图,然后慢慢扫过图上其他一些零散的画稿:装置、武器、桥梁......

开门的声音,画稿的主人——一位穿戴整齐的年轻人迅速合上本子,跟随仆人进入一间装饰堂皇的会客厅,行礼并自我介绍道:“我,来自芬奇的莱奥纳多,申请成为您的军事工程师。我有很多技能。”他向前呈递自己的草图本子。

4.1032(或1033)年,山东青州

镜头从米兰大公过渡到中国地方郡守的面部特写。

烛花跳动,长者面上不可置信的表情,徐声询问:“你曾进言,可以解决汴水设桥的难题?”堂下躬身站着一位杂役打扮的男子,目光机狡:“大人,我可以用这把筷子搭一座桥。”

5.1857年,浙江泰顺

航拍视角,无尽山峦,满山竹木。镜头从高处急速下落,聚焦到山坳之中一个土房灰瓦的小镇。镜头飞过镇上炊烟人声交织的集市,盘旋在穿镇而过的河道上。一座巨大的木构桥梁正在建设,梁木交织横越河流,下部结构已经完成。

突然河心传来一片惊叫。整个桥身和半拆的脚手架一同徐徐向河对岸倾去。伴随着榫头折断的噼啪声。顷刻之间,轰隆巨响,跨河巨龙碎作数百浮木,卧波而去。

6.1870年代,东海道远州

晨光中的日本寺院。

一位身着僧衣、脚踏木屐的小僧正在扫洒庭院。他放慢脚步,望着静谧多彩的秋日园林。镜头定格在他宁静而享受的脸上,阳光满面。

7.1937年,福建寿宁

清潭,深渊,四根巨木立在水中。两岸各有一对圆木斜搭到巨柱之间的横梁上。河岸繁忙的工地上,颈上挂着曲尺的银发老匠人祭过土地鲁班,一个年轻的匠人走上前去,从村人手里接过一个红包,抓起放在桥头的海碗,仰头痛饮几口,将装工具的布包系在腰间,两锤打进一根竹钉,一钉一步,顺着独木斜梁,向河心攀去。

8.1898年,旧金山

玻璃窗外,繁忙泥泞的街道、马车、老式汽车、妖娆打伞的妇人。

镜头拉回到烟气氤氲的店铺内,四处是佛像、瓷器、画轴、东亚风格的木质桌椅、屏风......

柜台后的店员推了推眼镜,疑惑地望着眼前衣衫破旧的日本人:“您说什么?”

“我叫河合东一郎,我要找维克多·马什先生。”来者操着英式口音的蹩脚英语,“他说过他在这儿。”

9.1913年,洛杉矶圣马力诺河合东一郎正站在一座小巧的木构拱桥上,一丝不苟地安装栏杆寻杖。

镜头渐渐拉远,展示美丽的日式庭院全景:山顶有一座考究的日本房屋,园中小桥、草棚、石灯、佛像、修剪整齐的各色灌木。木拱桥位于庭院正中,并保持在镜头中央。

10.1955年,武汉

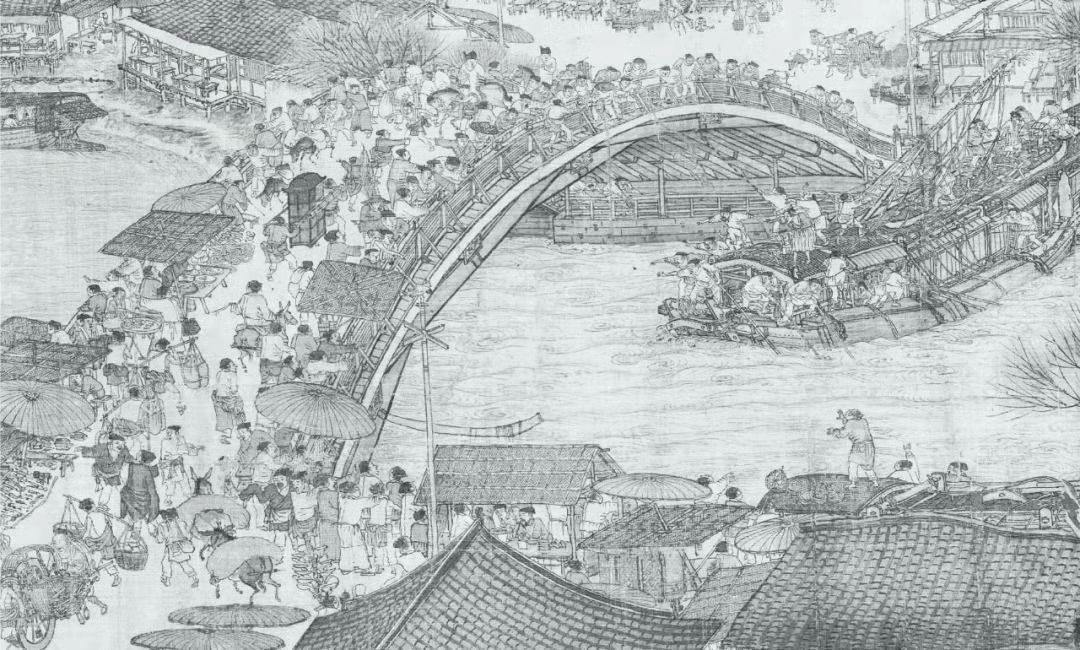

镜头中间的木拱桥渐渐过渡到(形态非常接近的)《清明上河图》汴水虹桥。黑白印刷的纸张已经卷边。

“小唐!”

正在仔细研读图画的年轻人猛地放下杂志。一个穿军大衣的年轻人冲进门来:“小唐!你听到消息了吗?长江大桥的建筑样式选定了,你的设计!是周总理亲自拍的板!”

11.2002年,北京

炎热酷夏,清华大学主干道,镜头从主干道繁忙的自行车流、法桐,滑到四教南侧相对安静的牡丹园,再向前,从窗户进入文北楼北侧大教室。

讲台上一位精神矍铄的老教授正在激情昂扬地说:“你们要知道,虽然结构工程这一门学科是一门西学,我们中国古人也有非常了不起的创造。”他在幻灯片上翻过一页,是《清明上河图》中的虹桥,“这座桥的结构非常特殊,今天的结构工程师都计算不清楚......”

镜头从台上的教授转向台下百余张年轻稚嫩的18岁面庞。

12.随着图像的淡出,一组复杂的几何图像浮现在屏幕上,随后是渐进的标题:编木拱桥传奇。

欢迎来到我的世界,编木拱桥的世界。然而此时,这还未成为一部电影:握在您手中的是我十余年学术生命的结晶。

2015年,在我开始撰写本书第一个版本时(作为我的博士学位论文),我观看了汤姆·泰克威尔(Tom Tykwer)与沃卓斯基姐弟(时)(the Wachowskis)于2012年执导的科幻电影《云图》(Cloud Atlas)。电影讲述了六个独立的故事,发生在六个全然相异的人类历史时空,并以蒙太奇的方式剪辑。令人惊讶的是,它们的主题完全相同——六个故事,其实是同一个故事。

看完电影,我沉浸在一种难以名状的共鸣引起的兴奋与震动中:“这正是我博士论文的结构!”——遗憾的是,学术写作指南中没有包含蒙太奇技术!

本书的核心是编木拱桥,一种在人类历史上罕见而非凡的结构形式。无论它们出现在何方,都被认为是不寻常的创造,甚至被当作独创。它们以适切的姿态,平行且独立地出现在多个不同的空间和时间。在所有这些不同的文化与文明中,编木拱桥以“独特性”和“普世性”的共性,成为建筑历史上一种无与伦比的现象。

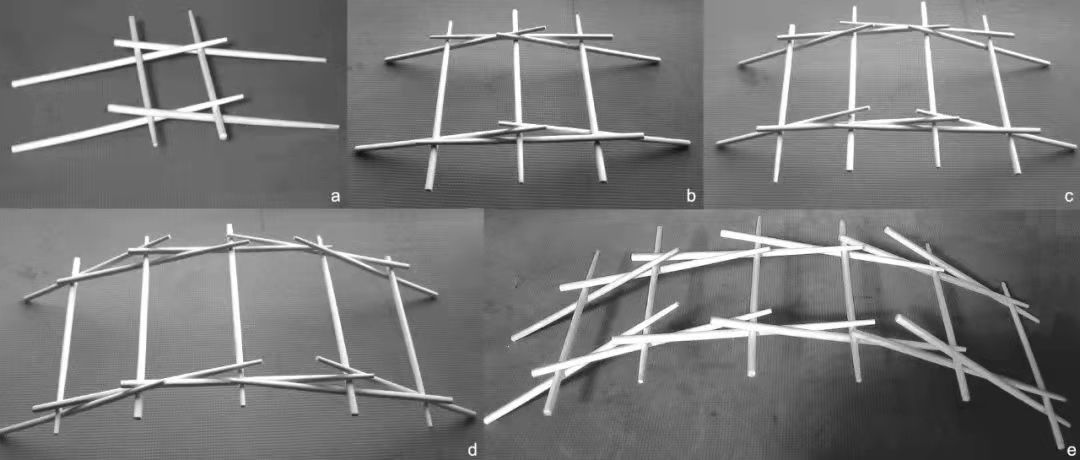

“筷子桥”游戏——编木拱的一种原型

本书将摹状与探讨来自不同时间与空间的编木拱桥,讲述它们的故事与它们的历史。

本书分为三个部分。上篇包括来自不同文化的四组故事。每组故事各着眼于一个或一组编木拱桥,跨越了宽广的时间或空间。第一个故事从古罗马延至意大利的文艺复兴;第二个故事构建于一段从日本到美国的越洋旅行;第三个纵贯了一位中国学者的完整学术生涯;第四个则是一组小品,盘旋在中国东南山地上空五个世纪。

这四个章节在叙述方面相互独立,就像一条链子中的四个链环,读者可以自由地从任意章节开始阅读。

下篇同样包含四个章节,但是整个篇章被设计为与前四章平行的第五环。这部分书稿的厚度亦侧面表明了这组对象的规模:在全世界的编木拱桥案例中,中国东南山区分布的数量最为庞大、历时最为久远。下篇的四个章节对这一组案例从四个不同的角度进行观察和解剖,分别以建造术、建造物、建造史与建造者为关键词。虽然在知识结构上环环相扣,这四个章节仍然体现了迥异的叙事风格,形成尽可能独立的叙事单元。

由此,上下两篇,形成五个独立的主体链环,其中第五环又由四个子环节构成。这五个链环在形式、气质和方法论上都非常不同。但是,就像《云图》中的故事一样,无论如何变幻,它们都具有相同的内核——我们的故事同样围绕着相同的主题,其亦正是我们的研究问题:每一座(组)足够特殊的编木拱桥,是如何诞生于世的?它们因何等原由、以何等姿态生长于各自的文化中?为了挖掘隐藏的历史,我几乎把自己变成了一名侦探,并尽可能吸收来自其他学科的视角与技能,收集来自世界不同角落的证据。

这段艰苦的旅程是值得的。在追寻这独特而普世的猎物的过程中,我深入踏足多种不同文化的腹地,并观览了许多通常的“旅行指南”不会指引的异常景观。当我将所有这些从不同目的地发掘的宝藏展放在一起时,它们魔幻般地构成了一幅更为宏伟的图景:一张以构造思维为核心的人类历史地图、一部特殊的技术史与社会史。

后记

那些年跑田野,曾在网络上很活跃。我的ID作“纸上匠”,自诩“伪科学家思路广,民间学者乐趣多”。我们几个建筑史学的师兄弟常以“伪科学家”自嘲,因为这个学科夹在文史、工程与艺术之间。闲话虽可随意调侃,但回到学术上,缺少学科主体的技术方法,总要向相邻学科凿壁偷光。话题一旦偏离自家术语门槛的小圈,就显得底气不足。而我呢,尤其心虚。

我本科专业“出身”为结构工程(土木工程),受过“最严格的”(系主任语)数学、力学与工程学训练。公式和概念早已还给了母校,但是思维模式却不易磨去。少时读书期间最喜欢的是物理,我喜欢用干净、明晰的“理论”和推演的思维去求解事物。初入建筑史学时,我就将注意力集中在技术史方向,一方面想要发挥自己结构工程的学科背景(不想让“沉没资本”真的沉没);另一方面我想要探究“物”的运作与演化方式。人类、社会与文化太过复杂而艰深,我自认为没有能力看懂,便妄图回避。

要谈论中国建筑的技术问题,编木拱桥事实上是一个绝无仅有的最佳选择。中国建筑的结构形式受到文化、制度、审美、信仰等层层制约,又在各个历史时期受到外来文化、区域文化的影响。中国建筑的结构原型,在这层层历史与文化迷雾下,已经很难看清了。

而在木拱桥这个题目下,因为谈论的对象是编木拱,它在桥梁中的位置是人类活动空间之下的结构体,便(似乎)回避了桥梁作为人类活动场所、地域空间节点与社会运作产物这些人文层面的问题。而受惠于编木拱的技术难度与任务挑战,技术理性得以最大化地压制文化、审美、信仰等层面的问题,成了一个近乎纯粹的技术问题,在中国建筑的一切门类与形式中,再无任何一个对象可与之相比。

浙江省景宁县章坑接龙桥

我撞上编木拱桥这个题目,冥冥中顺应了一系列的因缘。

2002年秋,作为清华大学土木系新生,我受教的第一堂课是来自刘西拉教授的“土木工程概论”。教授在激情洋溢的演讲中提及,在所有建筑类型中,桥梁是几乎唯一由结构工程师主导的结构形式,而在中国古代的优秀桥梁作品中,有一座出现在12世纪宋画《清明上河图》中的虹桥,是以编织肌理构造,其结构之特殊,今天的结构工程师仍然很难计算清楚。

《清明上河图》中的汴水虹桥

同年,在清华大学土木系第八届“结构设计大赛”中,专业组的题目仍沿袭历届传统,为桥梁设计与加载实验。我很想尝试刘西拉教授提及的虹桥结构。但我的同学们都更倾向于应用所学,选择经过力学计算检验、结构科学意义上最为经济合理的桁架或鱼腹梁结构。找不到合作伙伴,而自身对于虹桥又理解不透,一个人面对模型制作的重重困难,计划夭折。然而汴水虹桥及其结构疑题已深刻地烙印于我。

四年后,我以一项讨论中国古代木构建筑的力学计算模型的研究取得了结构工程学士学位。这个课题在整理发表后至今已得到结构领域同行的数十次引用,但我总是感觉我在探讨中缺失了一种能够触及本质的东西。

我在硕士阶段转入建筑专业、中国建筑史领域。大约从此时起,我开始产生挥之不去的疑问:为什么祖国的建造历史在我们于高校所学知识面前成了一种异域?

在东南大学求学期间,我有机会到邻校南京大学旁听赵辰教授的建筑史课程。作为此时“中国木拱桥”领域的领军学者,他将这种结构及其在中国东南山区的建筑实物纳入了建构课程的教学框架。几年后,在选定编木拱桥作为我在德国慕尼黑工业大学的博士题目后,我邀请赵辰教授作我的第二导师。

2009年夏天,刚刚硕士毕业之际,我第一次前往闽浙山区调研,在泰顺、景宁、寿宁、屏南等地走马观花地看过一些桥梁。当时母校东南大学承担了泰顺县文兴桥的保护修缮项目。文兴桥因巨大的变形而名声在外,于是我格外关注编木拱桥的变形机制。那个时段我的思考与写作还带有强烈的理工科训练的印迹:抓住一个结构特征要点,视之为变量,视其他一切形式特征为常量,观察变量的变化对整体的影响,去讨论这个特定因素的作用。我观察了编木拱在不同时代的历史桥梁上的形式变化,又用结构计算工具分析了它对结构变形的作用,并以之解释文兴桥变形的原因——这些分析,今天看来虽不能完全归为谬误,但却是结结实实走入了歧途。

我在这个阶段的另一个思维误区是所谓的“类型学”方法。建筑史学的类型学借鉴于考古学,其基本点是认为器物(建筑)的形式、构成等特征具有时代性与地域性,据此对其进行分类与排比,进而研究其演化规律、文化特性与历史社会背景因素等。然而由于缺少严格的史学训练,读书不求甚解,我对类型学的理解浅薄而粗暴。我以结构特征为着眼点作分类,用我有限的结构理解去解释这些特征及其演化原因,这其中又带有对“进化论”的追求,以为演化的走向一定会符合某种结构科学的理性。事实上,我硕士期间的另外两个小课题都是相似的研究思路:尽可能全面地收集案例——总结形式变化规律——解释变化的动因,而动因要么是去顺应一条粗糙的历史动向脉络,要么是我们习以为常的那些逻辑理性。

正是以类型学研究为目标,2011—2015年,我系统性地对闽浙木拱桥进行了测绘考察。我从庆元、景宁两个木拱桥集中的大县着手测绘,两年内完成了浙江省遗存木拱桥的测绘,之后再进入福建。先入浙江是因为当时福建的大部分木拱桥均已经有了该省文物工作者的考察报告的基础测绘。而近几年间被洪水与火灾毁掉的木拱桥,让我有了与时间赛跑去做文物记录的紧迫感。

我的田野工作安排在秋冬两季,每年3~5个月。一是因为我的德国签证要求每次离开德国不超过6个月时间。二是因为我需要从母校东南大学借用全站仪,要避开学院的暑假测绘实习。而不在春天测绘,则是担心山林里蛰伏了一冬、出洞活跃的老蛇。全站仪令我有条件以一己之力在最短的时间内准确地取得凌空巨构的基本尺寸。我先使用全站仪测取桥梁的外部尺寸,再爬入拱架内部,手工测量那些从外部被遮挡的构件,并观察内部的构造。那一段田野时光是我学术历程中最快乐的时光。外人看来辛苦,自身却感到无限浪漫。一座形式最简单的桥,现场的工作时间是6~8小时,其中在没膝的河水中作业3~4小时。加上路上时间,天亮到天黑之间一般可以完成一座形式简单、环境又不复杂的木拱桥的测绘。我不会开车,行路大多数时间依赖乡间的公交小巴。没有车的时候就靠走路,也无数次搭过好心人的顺风车——这让我感觉像是一只钻入了麦垛的田鼠。

我在夏季随身携带约90斤行李,包括全站仪、三脚架、攀岩绳索和设备、其他工具、笔记本电脑、大小相机和衣物。冬季再加上厚重衣物,行李大概要达到百斤。行走的时候,我手提全站仪,肩扛三脚架,身后背一个高我一头的旅行包,胸前还要缀一个高到鼻尖的书包——我可以以这身装备徒步走上几公里。我一般住在距离桥址最近的乡间招待所,也有数次在古桥附近的农家敲门求宿的经历。山间民风淳朴,一个年轻女性的身份,从未在野外给我招来任何危险或麻烦,反而更加容易受到乡人的信任与照顾。

那段时间我相信我和木拱桥课题的相遇是一种宿命。它对于我是最为理想的题目,而我对于它是最为理想的人选——不但因为我接受过结构工程与建筑史学的双重训练、经历中国与欧洲的求学历程,而德国博士学制在时间上有巨大自由去实践田野,并且少年时代业余马拉松、铁人三项、越野挑战等运动经历,也给予我超出常人的体力与耐力,独自进行长期田野测绘的可能。

浪漫亦不是没有危险。2011年,在田野中我出了事故。在景宁县长滩桥测绘时,我在拱架中爬行,因为天寒(这一天是冬至),手掌干硬,没有抓住梁木,跌落桥下。桥并不高,但右脚跺在了巨石尖锐的棱角上,将脚跟骨跺成粉碎性骨折。那是一个尚未通车的村子,摔伤4小时后,当地一位好心的修路的“包工头”开车将我送至乡上(他拒绝收钱,他说:“我要是为了钱,我还送你干什么?!”),又坐小巴回到县城,方见到医生。

所幸返家养好伤后并没有留下大碍——只在每一个下雨的寒日犯一犯关节炎。一年后便继续入山考察。

2011—2012年有三件事令我的研究思路发生关键的转变。先是2011年在屏南的廊桥学术会议上,我结识了来自德国的(英国人)Philip Caston教授——他竟然和我师出同门,是我的导师Manfred Schuller教授最早的博士学生之一。受他的邀请,2012年我们一同制作了两架木拱桥(景宁县接龙桥)的1:20手工木制模型。此前我已经在德意志博物馆(慕尼黑)木工部学习过3周传统木工,具备了初级的木工技术。而1:20尺度的模型可以按比例制作榫卯并探讨构造细节。借由模型工具和制作模型的经历,我对构造细节和施工方式产生了关注。

Caston教授对我的另一个影响是鼓励我用德国的“低技派”建筑考古学测绘方法去考察一座木拱桥,我选择了现存最古的如龙桥,与他当时的硕士学生于燕楠一同完成了这项工作。这段实践历经漫长的26天,前面的3周都因环境的艰苦、效率的低下和精度的粗糙而在疲惫的质疑中度过。但确实,只有在如此地毯式的现场工作中才可能在细节中发现魔鬼,在激动人心的发现和复原工作后,我真正进入了“建筑考古学”(Bauforschung)这个领域。这个学科对我最重要的启示是从容而全面的调查态度。直至如今,国内的建筑学测绘教育仍然在追求用尽可能短的时间完成外业(现场工作),而后回到书斋完成画图——我们的实用主义思维,最崇拜那些目光锐利的聪明人,他们能从短暂的考察中最快地获得关键信息。而建筑考古学则以“现场的观察”为第一要义,全面而系统地收集那些哪怕初看上去琐碎无关的细节信息,建立对研究对象完整生命周期的全面理解。

这一时期的第二件大事,是我开始步入匠人的世界。木工实习和模型制作的经历,使我具有了与匠人进行沟通的基础能力。我先后一共参与了3次造桥项目。第一次是在2012年跟随庆元匠人吴复勇师傅,当时我的观察点主要在如何制作、如何施工这些表面的建筑技术上。我很幸运,吴复勇师傅是一位“现代派”匠人,曾经在工厂工作,掌握现代制图法,甚至发明了专门的辅助设计工具,对木拱桥的结构构造也有一些独特的理解和手段。这使他的营造方法稍显不够“传统”,但有足够的沟通力与我这样的“外人”进行交流,是一位最理想的引我入门的师傅。

第二次是在2013年,跟随坑底匠人吴大根、郑多雄师傅。这一次,我更加关注师傅的设计方法和施工操控。主墨吴大根毫不吝啬地将家传的秘密倾囊相授,不厌其烦地解答我的追问。这一次之后,我感到我已经进入了师傅的头脑,可以在工地理解他的一举一动,自觉已经掌握了这一支匠人木拱桥营造的全部知识。

第三次是2014—2015年的德国项目,跟随桥匠中家族历史最为悠久的下荐匠人张昌智师傅。这一次我看到了两支匠人技术核心的相似,并且通过他们的局限和失误看到了传统技术的“破绽”,这给了我写作博士论文的信心。进入匠人的世界对我是一个极大的转变。它击碎了我过去对结构理解心虚的自负。说实话,在写作最初的结构分析时,我并没有足够的信心。我使用结构科学的工具推导出一系列结论,但对这些结论却并没有“相信”的“感觉”——然而既然推导的过程挑不出错误,它大概就应该是正确的。

结构科学的分析手法当然不是错误的。但是因为思维体系的差异导致了观察的偏差,从而错失了重要的信息。所有这些关键的信息只有在深入匠人头脑世界中后才能得到弥补。

在匠人的世界中,我感受到一种活生生的理解。他们所表述的观点未必完全符合现代结构分析的结论(这主要因为语言的局限),但站在他们的思维逻辑中去体会他们的运作模式,便可以理解那经由数代人实践而积累的知识,那是一个系统而由具体的细节支撑的宇宙。

博士课题在开题的时候,限定于闽浙木拱桥。当时除了中国木拱桥,中西方桥梁研究学术界只知道达芬奇做过类似的设计,并不知道其他案例。2010年无意中在网络上看到美国汉庭顿圆月桥的照片,开始追踪这一线索,终于在三年后有机会开展了深入的现场调研,后来又陆续收集到更多的案例材料。而挪威的案例,甚至是在博士毕业之后去北欧旅行时才偶然捕捉。有了这些实例为基础,尤其是有了达·芬奇桥与圆月桥这两个深入调研的意大利、日本案例丰富的材料,我决意将研究扩展为跨文化研究。

达芬奇的编木拱桥设计

汉庭顿日本园圆月桥

2015年秋,在完成德国的木拱桥建造项目后,我开始闭关写作,在6个月内完成了用德语写作的博士论文。论文的构架与本书大体一致(中文版补入了两个章节,并因此对其他章节有所重组),是一份相对纯粹的技术史研究。论文的德文题目直点“结构思维”(strukturelle Gedanken),正是关注到了相同的结构原理在不同文明中的不同呈现,根本的差异在于根植于建造者文化背景的思维方式;而学者对于这一对象的研究角度与此同理。

那6个月的写作是一段异常难熬的经历。一方面答应了承担次年春天南京大学的教学任务,有巨大的时间线压力;另一方面德国漫长黑暗的冬天本即有强大的致郁因素(事后非常后悔,如果在南欧随便找一个有大海有阳光的小城,不设时间线从容写作,大约也不会导致写作过程中的躁郁症和后来更加严重的抑郁症)。而写作是一场天人交战。最困难的部分并不在于要反驳导师或者自己过去的观点,而是要重建一套新的思维方式。我头脑中的认识是建立在这些年来的点滴思考堆叠之上,而过去的思考又有多少因为对思维方式的釜底抽薪而失去了可靠性?脚下曾经坚实的地面,轰然化作浮冰。

这份6个月内完成的文稿在2017年以“优异”(magna cum laude)成绩通过答辩,但作为写作它其实并不完善。旧思维方式下的分析推理残留在各个角落,有的显得突兀,有的浑然不觉。

一个没有斩净的心魔是,我一直在像求解数学一样追求答案,并用“对”“错”去判别答案。“对”的便不可有破绽,“错”的便一定想驳倒。这大概亦是我缺失系统的历史学、社会科学训练的苦果。说来也是惭愧,“鸡汤”言,“小孩子才分对错”——这道理都懂,但放不下执着。

其实在认识到思维方式的文化背景后,我就痛彻意识到建筑史的学术研究中并不存在纯粹的技术问题。技术是由人类文明所创造,那么必然根植于文明的特性——这本是浅显易懂的道理,但我却因为自己缺失的学术训练而想要逃避,想要躲入“技术”的小楼,直到在狠狠碰撞了墙壁之后才懂得了转身。

这些道理说出来浅显得难以置信,但却搭上了生命中太久太远的弯路。

另一个更难跨越的门槛是基于学识修养的历史想象力。半路出家入了史学的门,我未得到史学的大视野,却学会了谨小慎微地抠住史料“事实”,盲人摸象,死死地抓住摸到的片鳞半爪,视之为真理,不敢去想象超出眼前所见及其延伸线之外的图景。所以很长时间以来,我的历史观都是散落的一片片鳞片,之间有大片的空白,我无力用想象去填充,甚至无力去想象这片空白的存在。

2017年的暑期小学期,我带着南京大学的二年级本科生在福建省寿宁县南阳镇测绘报祖祠——一座位于木拱桥核心区的家祠内部的佛教殿宇;一座史载建造于清代,却体现强烈宋元风格的建筑;一座建于偏僻山区的高规格艺术品;一座我可以解答一切技术问题,却无法理解它为何会出现于此处的建筑。测绘教学之后,我辞去了南京大学建筑与城市规划学院的教研职位。

在此之后,在一段艰难的人生波动之后,我于2018年入职于南方科技大学人文社会科学荣誉学会(一个两年期的学术岗位)。感谢这个跨学科平台以及在此期间校内外各种学术交流的碰撞启发,我用了两年多的时间去努力“重装系统”,反思闽浙地区的人文历史与地域特殊性。也是讽刺,我自诩建筑人类学视角,但在闽浙山水间浸泡了这些年,累计也达到十几个月,却对桥梁之外的社会、历史并没有多少敏感度。我吃惊地意识到,虽然我可以细致地复原、描述二百年前的匠人建造一座木拱桥的完整流程乃至技术细节,但我无法动用想象力去营建那个时代这个地区的整体社会风貌。闽浙的匠人间错综复杂的谱系关系,飘浮在我对明清王朝和东南山区稀薄的了解的虚空中。我这才有意识地补习了地方经济史、文化史,梳理了地方志,并专门返回田野,走访、收集了匠人所在区域的宗族族谱。我了解了山区矿工的艰险生计,认识了两位有意趣的县令——崇祯时寿宁令冯梦龙、乾隆时景宁令张九华,结识了一支有着科举荣光的乡村士绅,以及一个个挣扎于生存与延续的稼-匠家族......当历史、地理、经济、文化、风俗等重重图层叠合到头脑中的地图时,这片脑中的土地开始呈现勃勃生机。那些我想要追问的问题,竟似可以自行在这土地上演化呈现,呼之欲出。

我不知道我在本书最终呈现的“结论”会有多长的时效,也许很快便会再度对它产生怀疑,甚至也许下一次田野旅行就会对它发生动摇——就像我在博士答辩后的旅行中“发现”了挪威的案例一样。但在这个主题上纠缠了十余年后,我决定必须在此时有一个中止。我没有做完所有的测绘,也没有圆满地解答所有的问题;但这是我这十余年学术生命的倾力之至——无论智力还是体力。我不断变化的学科、文化、地域乃至性别,都增进了我对木拱桥这种复杂的人类创造的认知层次。而我层层逼进描述、解剖它的过程,亦是对自己人生的反思与折射。甚至,它已经成为了某种意义上的我,它是我这三十余年生命历程的镜像或者隐喻。而我需要在此留步,告别。望这一点点可笑的反思,可余启示于旁人。

刘妍

2020年11月于滇池东畔

- 作者简介 -

刘妍

建筑历史学者,德国慕尼黑工业大学建筑考古学专业工学博士、东南大学建筑历史与理论专业工学硕士、清华大学土木工程专业工学学士。著有专著Woven Arch Bridge: Histories of Constructional Thoughts(Routledge,2021)、《编木拱桥:技术与社会史》(清华大学出版社,2021)。现执教于昆明理工大学建筑与城市规划学院。

关于联合武道馆

“联合武道馆”是在建立一个关于“节日”狂欢场所:我们在尝试着对“文化”这个词语展开带有转喻性叙述跨度的探索,邀请接触和认识的人类学、考古学、社会学专业学者甚至一些异托邦艺人执笔每一期的文章,以此延伸出一个对于族群历史关系的多层次非线性路径。

艺术从古到今是关于人类时间性和空间秩序的在场和不在场的操演,当代更需要这样横向的广度和宽度。“编织”是相互咬合和缠绕形成一个带状或片状富有弹性的灰空间区域,像不断重置的一小块皮肤。

我们充满了寄语与期待。我们需要“编织”在一起相互依靠、激励携手行进。当代艺术部分以“理想的”作为开始,包括了装置、行为、绘画和影像推介为主,这些都来自我们自豪的职业工作。“理想的”部分在对艺术家的推介选择上,会有侧重的靠近我们对第三世界、它族群、异质个体、第二性别和多性别有更多探索的可能,这是我们自己的灵魂框架。我们会邀请导师们、优秀艺术家理论学者还有优秀的学生们参与执笔和翻译,推介那些带着“人类行动中共同架构技能”的优秀作品和身在其中的诗人、文学家、艺术家和建筑师、音乐家等,每一次推出都将会以地区和地域,族群分析来归纳。当代性区别于以往线性时间的最大特点是没有所谓这个在行进中的艺术史,不能依此·话语权系统就认为可被记录于所谓的一个“历史”,与以往所有艺术类别化不同的是:“叙事征候可能包含在图像形式的审美生产配属里,图像在当代语境中本身会被其性别、族群历史、原教旨冲突、政治威权和平等差异等等不断重置。这些都是图像的当代性所面临的新的意义与转折。需要等待多种方法和思维检索,再来创造这个新的语言与形式。”