编织|永安寺传法正宗殿水陆道场的设计与呈现:以壁画和彩画为核心

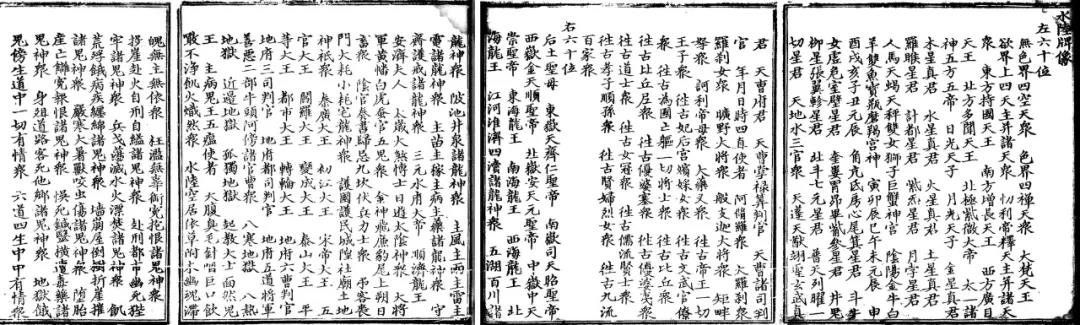

水陆法会召请神鬼、供养斋食的目的主要在于超度亡灵,并为众生祈福。明清时期北方地区举办规模盛大的水陆法会时,多以元本(元贞二年/1296年)明刊[1]的《天地冥阳水陆仪文》(以下简称《仪文》)作为修斋仪轨①。其中《仪文·坛图式》部分,通过主要针对寺院道场的“水陆牌像”(以下简称“牌像”)对所涉神鬼进行了分组排列②,由此为壁画的秩序化表达奠定了基础(图1)。作为对“牌像”神鬼类型和形象的必要补充,后期还出现了与之匹配的系列图像,如刊行于明成化年间(1465-1487)[2]的版画《水陆道场神鬼图像》(以下简称《图像》)③就与《仪文》内容高度契合。

值得注意的是,《仪文·杂文》“献状式”条内尚有“大明国山西太原府”的记载。结合现存寺院壁画的分布情况,可以认为自元代以来,特别是明代中期之后,北方地区以太原为中心,出现了一股营建水陆道场的风潮。究其原因,明代华北、西北长城沿线的明蒙对峙和战争活动,以及各类自然灾害无疑起到了重要的推动作用,尤以冲突和破坏最为激烈的宣大地区为典型。同时,明代晋王和代王的分封也加强了太原府与大同府两地之间的联系,进一步为相关图像的传播提供了便利条件。

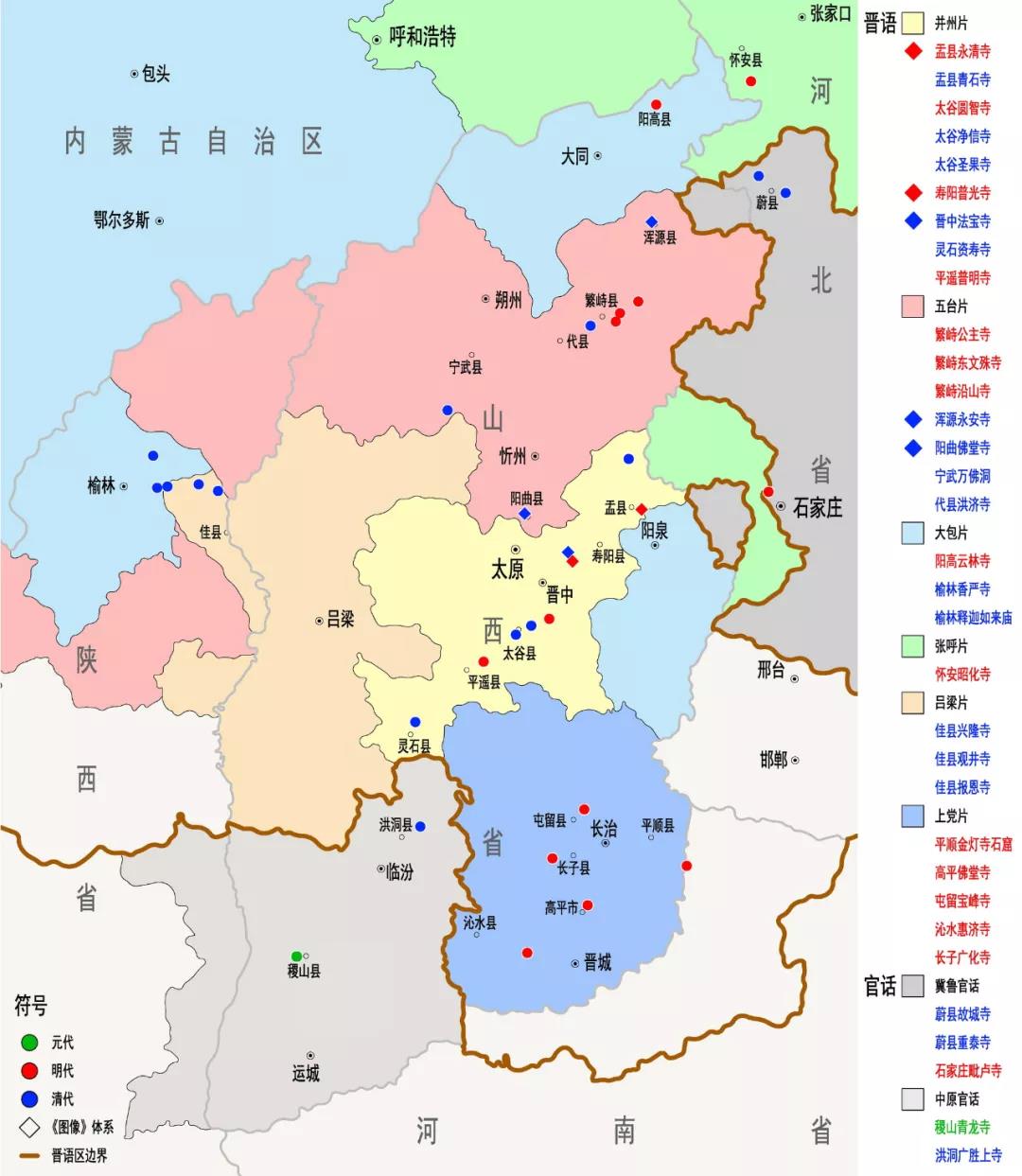

伴随着水陆道场的营建风潮,《图像》体系得到大面积的传播与运用,呈现出广泛而持续的影响力。仅就太原周边而言,明代晚期到清代中期的壁画作品即包括5处,分别为盂县永清寺(明万历六年/1578年绘)、寿阳普光寺(明崇祯三年/1630年绘)、晋中法宝寺(清顺治九年/1652年绘)、浑源永安寺(清乾隆时期新绘)、阳曲佛堂寺(清乾隆十年/1745年重绘),悉数在正殿设置道场①。此外,太谷净信寺正殿壁画虽经清代重绘,但由寺内明崇祯三年(1630)《画冥阳水陆记》[3]可知,原绘壁画无论后壁四圣、左右两壁六凡的内容和布局,抑或152龛的数量,均与《图像》高度一致。

水陆壁画的研究长期以来备受关注,以柴泽俊[4]、李凇[5]、金维诺[6]等学者的成果最为突出。近期刘栋对山西水陆壁画进行了初步的调研整理,提出部分壁画与《仪文》及《图像》存在联系[7]。壁画作为传统匠作体系的一个门类,其风格与流布往往具有鲜明的地域性特征。此类特征固然与行政区划有关,但其与人员流动及由此带来的文化传播更为密切,这一点很大程度上可以通过考察其与方言分区之间的关系得到分析和阐释。在中国北方,属于汉语方言的晋语区涵盖了山西大部地区及相邻各省部分地区。考察现存绘有水陆壁画(或凿有同类石刻)的寺院可知,其分布虽然在行政区划上横跨了晋、冀、陕三地,但除较早的稷山青龙寺和洪洞广胜上寺地处汉语方言的中原官话区外,余者均同晋语区存在明显的联系(图2)。

上述诸寺中,永安寺所在地浑源县在方言分区上属五台片。在行政建制上,浑源州明清时期属大同府。元代水陆法会在五台山地区已经较为流行,且颇受最高统治者的重视。据《元史》所载,英宗至治三年(1323)曾“敕京师万安、庆寿、圣安、普庆四寺,扬子江金山寺,五台万圣佑国寺作水陆佛事七昼夜”[8]。明代将当地州县的僧众管理机构僧会司[9]、僧正司[10]设置在永安寺,亦使其呈现出一定的官方属性。寺内的水陆道场遂在多种因素的影响下,呈现出风土与官式匠作体系的交互作用。

1.2 永安寺风土匠作的基本特征

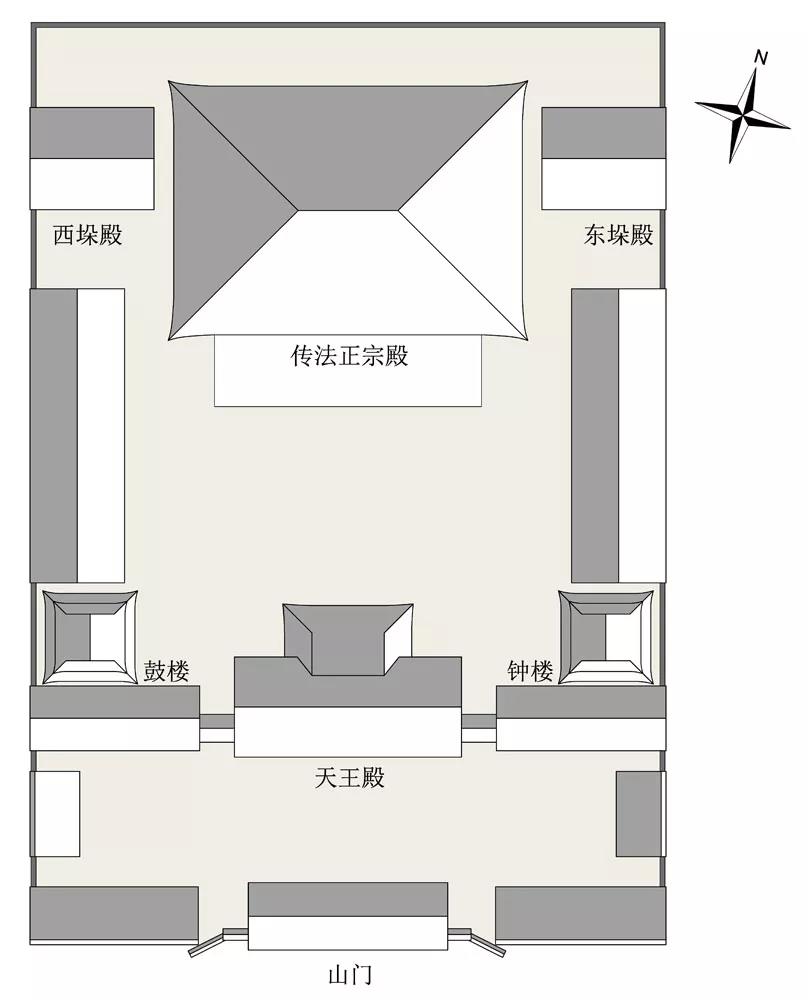

永安寺坐北朝南,位于浑源县鼓楼北巷。寺院重建于金元之交,正殿传法正宗殿创建于元延祐二年(1315),是一座形制较高,单檐庑殿顶、面阔五间的大体量建筑(图3)。明清时期,地方官员主导的修造活动使此寺成为名副其实的州城要寺,传法正宗殿是州民举办水陆法会的重要场所。宿白《浑源古建筑调查简报》对永安寺的修造沿革进行过详细梳理[11];赵明荣在其基础上,探讨了正殿壁画的绘制年代、对画方式及其与《图像》的关联[12]。作为与《图像》完整对应的典型案例,永安寺壁画在见证《图像》体系传播路径的同时,亦呈现出对相关仪轨的恭谨尊奉。寺院的官方属性,则使水陆道场的整体构建具备了一定的范式与档案意义。

风土匠作体系中的壁画、彩画和造像具有较强的关联性,在北方寺观通常由同一批画塑匠完成。同时,壁画和彩画的绘制较多采用对画方式,即中轴线两侧分别雇用两个存在竞争关系的画工团队。永安寺传法正宗殿清代中期的壁画和彩画即属此类。彼时的画工团队大多对佛寺和道观皆有涉足。就壁画而言,各类参考图像的收集和保存遂显得颇为重要。如作为画塑世家的陕北榆林万家,至今仍藏有一套与《图像》相差无几的清代画稿[13]。值得注意的是,画工擅长的领域毕竟有限,对寺观诸多图像的内涵及相应仪轨难以做到充分理解。在临摹及施绘时,往往会因误读而产生诸如持物错用、标志缺失等问题。

永安寺壁画虽然绘制精良,但东侧部分画工的恣意发挥显然影响了对重要人物身份的辨识。如《图像》针对“牌像”左第58位“往古孝子顺孙众”的表达主体以《仪文》奉请辞(起始多为“一心奉请”)为依据。《仪文》此组出自二十四孝的典故多达5则,包括王祥卧冰求鲤、孟宗哭竹生笋、丁兰刻木事亲、董永卖身葬父、郭巨为母埋儿。《图像》所涉4名孝子中,捧鱼之王祥(中排左1)、持竹叶之孟宗(后排左1)、捧女像之丁兰(中排左2)均与《仪文》描述吻合,此外增加了披鹿皮、持箭的郯子(后排左2),出自二十四孝之郯子鹿乳奉亲典故。永安寺此幅大为改观,王祥被绘作手捧元宝男性,孟宗被绘作身披黄袍男性,丁兰被绘作捧婴儿妇女,郯子被绘作持叶形扇妇女,东侧“往古比丘尼众”、“往古贤妇烈女众”也出现了将原有女相绘作男相的明显纰漏。(图4)

同上述寺观壁画匹配的彩画往往沿用各地流行的风土彩画。风土彩画作为一种与官式彩画相对应、与风土建筑相适应的彩画类型,通常体系完整、脉络清晰、传承稳定,具有明显的地域和时代特征,同时也与方言分区相适应。永安寺正殿风土彩画与晋北、晋中同类彩画风格相近,与《图像》在壁画中的传播相仿。此类彩画在纹饰的选择上通常与特定信仰无关,或对含义的表达加以弱化,或仅取福、寿一类通行的吉祥图案。究其原因,当在于满足不同宗教场所的普遍适用性。

传法正宗殿的修造可以分为元、明、清三个主要阶段,其空间意义则伴随着持续使用和信仰更迭而转变。元代藻井、佛台形制与唐辽旧俗相通。明代引入水陆道场的同时,应将原有造像、壁画、彩画进行了体系化的重塑。清乾隆时期虽然对壁画和彩画进行了新绘,但前者依旧再现了明代旧貌。后者作为晋系风土彩画的代表,根据参礼者的关注程度对彩画等级进行了空间划分,与壁画及原有造像相得益彰。

永安寺传法正宗殿内佛台遗迹尚存,但元代造像及其与壁画的整体配置关系则难以确知。根据相关线索推测,正殿初建时的主要目的可能与水陆道场无关。

永安寺重建后的第一代住持归云禅师属临济正宗法脉①。正殿“传法正宗”之名也可能出于对禅宗及临济正宗的标榜,更多的显示出弘扬正统、延续法脉之意。因“传法正宗”同“永安寺”结合,恐与北宋杭州灵隐寺明教大师契嵩居于永安兰若时,所著《传法正宗记》相关。且如元代虞集《断崖和尚塔铭》所述:“传法正宗,临济最宏。”[14]

现存元代藻井和佛台等重要元素的形制与唐辽做法多有共通之处,呈现出早期信仰和宗教仪轨的痕迹,同水陆道场的构建无明显关联。藻井当心间南北上平槫之间、重要性突出的八角井彩画尚存唐辽镜花组合的遗风。其中明镜在佛教中被视为正法和智慧的象征。莲花自盛唐之后,伴随着系列密教典籍的译解,更与各类曼荼罗密不可分。在辽属西京道、治所在大同府的河北宣化下八里墓群中,墓室天顶的系列镜花组合即为其中的典型代表(图5)。永安寺八角井彩画虽经清代重绘,但内层镜花组合中莲瓣的表达仍存辽代余韵,中层绘塑结合的龙纹亦较大程度上保存了初创时的原迹。

就原有佛台而言,据《传法正宗殿内神台平面图》①可知,其主体呈矩形,南向边缘的东西两侧各出一接近方形的小佛台与主体相连,整体近于凹字形(见图6)。在凹字形佛台南向,另有独立分布的两个基座。整体来看,殿内佛台继承了唐辽以来凹字形的造型传统。在细部做法上,凹字形的双臂与早期直线延伸的佛台相比,已演化为相对独立且突出于主体之外的方形,与之分置的基座则进一步凸显了这种分离趋势。其格局一方面体现出早期诸尊共聚一堂的凹字形佛台的影响,另一方面又凸显了宋金以来天王、力士等护法逐渐与主尊分离,转而单独设台供奉的趋势。由此可见,此佛台应为殿宇初建时的遗存。

传法正宗殿水陆画的初绘时间约在明代中期,恐与嘉靖时期的大规模重修有关② [11]。彼时殿内原有的造像、壁画、彩画,很可能在水陆道场营建风潮的推动下经过了系统性的改易。参考水陆法会在五台山地区的传播推测,永安寺可能在元代就已经引入了类似活动,由此也为明代的改造奠定了基础。同时,殿内设置并非尽属水陆法会体系,而是通过两类流行元素的纳入,反映出同期寺院道场的综合性特征。其中原塑三身佛造像与当心间扇面墙背面原绘观音的组合,可以追溯到明初僧录司所在地南京天界寺。隔架壁板正、背两面的三十五佛彩画同样较为常见,类似设置另见于明中期大同府僧纲司所在地善化寺。

目前学界一般认为永安寺传法正宗殿四壁现存壁画整体绘于清代,但具体的创作时间有两种不同意见。其一认为在康熙时期。《永安寺置造供器记》明确记录了康熙十五年(1676)壁画的绘制:“丙辰之岁,殿宇重塈,画工摅诚绘壁,协力冥阳水陆,诸神悉备,金碧辉煌。”其二以为在乾隆年间。赵明荣将壁画榜题中的信士名录,与乾隆二十八年(1763)《浑源州志》捐修志书名录进行比较,发现至少5人重名。同时,结合部分纹饰的风格,提出现存壁画的绘制年代应在乾隆年间[12]19-27。

事实上,康熙和乾隆两次绘制的间隔不过80余年,且期间浑源地区并无兵火、灾异之变,深藏殿内的壁画在正常情况下一般会保存完好。因此,二者应当仅有一次属于新绘,另一次则为修缮和补绘。如康熙朝为新绘,则乾隆朝当为补绘。反之康熙朝属明代作品的补绘,乾隆朝则为新绘。基于以上分析,笔者通过现场考察及综合判断,认为现存壁画当为乾隆时期整体新绘,且直接取代了先前旧作。对于壁画属性为新绘的判断,通过观察其层理关系即可得到明确答案①。对于绘制年代的判定,载有乾隆朝信士名录的各条榜题无疑可以作为核心标尺②。

然而从现存壁画的风格来看,乾隆朝所绘当非原创,而是对明代作品的再现③,由此也引出了壁画图像的来源问题。将现存壁画与《图像》比较可见,前者存在部分纰漏,可能是乾隆时期的画工先对康熙增补后的明代壁画加以临摹,再以此画稿为粉本新绘而成。由于嘉靖至康熙已百年有余,寺院在明清之交更遭兵燹,壁画漫漶在所难免。加之康熙时期的补绘,由此造成后期画工的误读也就不足为奇了。但这一推测建立在明代原绘壁画更加贴近《图像》的基础上,因此也不能排除明代作品已有此类缺陷的可能。

传法正宗殿外檐彩画多已漫漶,内檐彩画尚可见到清晰的叠压痕迹,展现出因建筑的持续使用而不断修造的经历。其表层彩画主体可归入旋子彩画体系,呈现出清代中期风土彩画风格,并保留了一定的明代晚期特征。殿内彩画和壁画均采用对画方式绘制,且同侧两类绘画具有较为明显的相似性,可视为二者于同期整体绘制的佐证(图7)。若传法正宗殿壁画整体新绘于乾隆时期的推测成立,彩画主体很可能也于同期完成。此外,前述隔架壁板两侧的三十五佛④彩画与壁画衔接,可能承自明代旧作。至于当心间两座藻井彩画,则部分保存了元代的原迹。

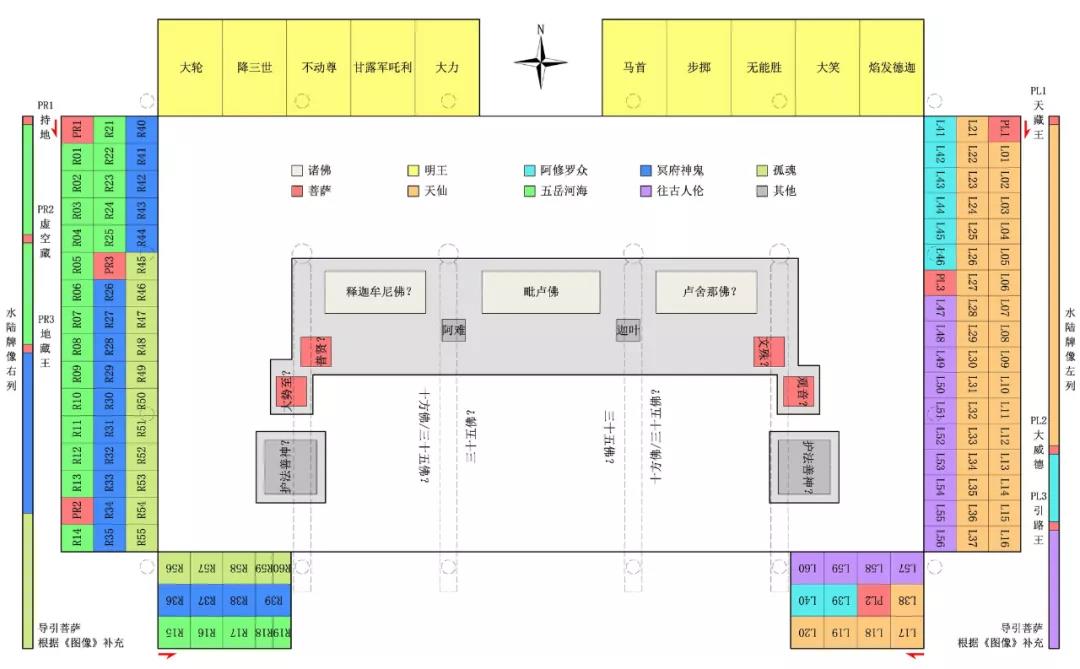

传法正宗殿以水陆法会召请的6组神鬼为核心,将造像、壁画、彩画结合起来,在建筑空间内构建了一个复合体系。第1组四圣(缺失者主要参考旧照及宿白[11]、俞剑华[15]研究成果,诸尊辨识另有专文详述)包括4种类型(图6)。

第一类诸佛以原塑于当心间及东西次间、以毗卢佛为中尊的三佛造像,和现绘于当心间两侧隔架壁板背面、东西相对的十方佛彩画呈现(图8)。隔架壁板设在藻井下方的四椽栿与三椽栿之间,其正面各安天宫楼阁一组,从空间布局上强调了诸佛的地位(图9)。东西两侧隔架壁板正背两面各绘立像13尊、坐像5尊①,当在纳入流行元素三十五佛的同时,与奉请辞之“十方三世诸佛”相呼应。

第二类菩萨以原塑于佛像外侧、东西相对的4菩萨造像,和原绘于当心间扇面墙正面的4菩萨壁画表达。造像和画像可能合为八大菩萨,亦可能各自独立设置。第三类护法以原塑于入口两侧、东西相对的造像表达,与4菩萨造像毗邻。参考旧照及台基尺寸可以看出,殿内所塑护法体量颇大,与高居佛台之上却较为小巧的菩萨造像形成了鲜明的对比。这种尺度差异与佛台造型类似,可能源自早期造像配置模式的影响。典型者如五台南禅寺大殿、义县奉国寺大雄殿、朔州崇福寺弥陀殿等,均以纤弱小巧的胁侍菩萨与高大威猛的护法匹配,与二者在明清时期体量相对均衡的配置模式差异显著。

第1组第四类十大明王,以及第2-6组六凡神鬼目前保存完整,当与《图像》一一对应①。十大明王以北壁当心间两侧的10幅壁画呈现,同东西南三壁所绘小幅六凡图像相比,重要性明显增加。六凡本应以中轴线东西两侧的126幅壁画呈现,但因西侧画工疏忽而漏绘一幅。相关图像受进深长度所限各分上中下三层,其中东西两壁均始于上层,由北向南排列,至南壁则由两端向中央聚拢,上层排满后便折回北端。中下两层均依此组织。在与参礼者大体等高的下层,作为被超度者的人伦和孤魂对称设置在原扇面墙前部的参礼空间内,无形中将同属六凡的参礼者纳入到拔济与祝福的行列中。

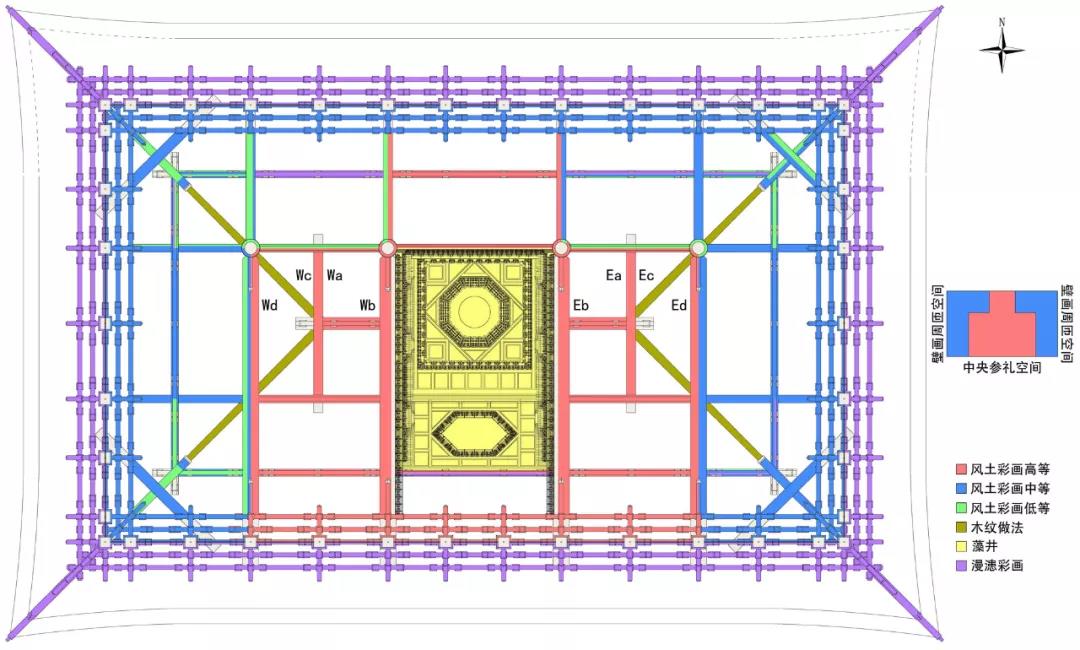

传法正宗殿彩画主体采用风土彩画,另含少量木纹做法(图10)。与同期官式彩画相比,永安寺风土彩画构图分段较多,比例相对自由;其纹饰均布如锦,色彩整体偏暖。彩画相对朴素,以金饰的减省和含义的弱化对壁画及原有造像形成了良好的衬托。值得注意的是,晋系风土彩画往往为降低成本、突出重要欣赏点而对建筑正面、造像周边及下部构件进行强调,从而形成外高内低、前高后低、下高上低、中央高而两侧低的等级差异。作为其中的典型,永安寺风土彩画的等级划分即以参礼者的关注程度为基础。

传法正宗殿外檐彩画虽然漫漶严重,但仍可看出其前檐、后檐、山面主要基于高、中、低三个等级,主体施4、3、2色。殿内亦根据关注程度划分为两类空间,分别以不同等级的彩画与之匹配。其一为中央参礼空间,在整个当心间及两次间原有扇面墙以南,呈凸字形。此空间以四椽栿、乳栿为重点,主体匹配高等级彩画。其二为壁画周匝空间,即中轴线两侧相互对称、与壁面相接的两个L形空间。此空间以阑额、丁栿为重点,主体匹配中、低等级彩画。

通过正殿内檐的空间划分和彩画匹配,可以看出彼时的画工熟谙建筑空间的使用方式,且不欲以彩画与更为重要的造像和壁画争奇斗艳。在中央参礼空间,画工通过色彩丰富、变化多样的高等级彩画来衬托南向作为核心的立体造像,以及北向硕大的观音画像(目前造像和壁画均已无存)。在壁画周匝空间,则以相对朴素的中等级彩画来凸显同为平面图像的壁画。在高处及背离中心的构件表面,遂适当采用低等级。同一构件两侧的看面常处在不同空间内,等级亦随之变化。

作为风土匠作体系的代表,传法正宗殿的壁画和彩画均以对画方式完成,且同侧两类绘画具有明显的相似性。因此,两队画工应当同时参与了两类匠作实践。总体看来,两队画工的创作观念差异显著。东侧画工偏于感性,追求细节和美观;西侧画工偏于理性,强调整体与秩序。

对画方式的提出和分析在壁画研究中屡见不鲜,自唐宋至明清均有涉及[4]76,在彩画研究中则鲜有提及。传法正宗殿两类绘画恰为其中的代表,且中轴线两侧画工的创作观念大相径庭。对比两侧画作的特征,东侧可以称为“画师型”,施绘者感性色彩较浓,其壁画作品与《图像》相比,在神鬼数量、持物、衣冠、性别方面均有一定程度的调整,部分则因恣意发挥而出现纰漏(图11)。在服饰方面,无论神鬼身份如何,均竭力遍铺各类纹饰,并施以缤纷的色彩。其彩画同样追求繁丽的装饰效果,注重单一构件的均衡、美观,以及纹饰的丰富性。西侧可以称为“匠师型”,施绘者更偏理性,其壁画整体性较强,神鬼形象相对严谨、调整较少,纹饰、色彩的运用也更加收敛(图12)。其彩画由建筑构造出发,强调构图组织对结构逻辑的遵从与表达,以及装饰的差异化配置。

在壁画中,就六凡的整体布局而言,东侧画工在东壁和南壁东梢间内,每层分别安排17幅和4幅图像(见图6)。图像的划分主要从均布于壁面的角度出发,并未考虑与建筑开间的协调。西侧画工原本拟在西壁和南壁西梢间内,每层安排16幅和5幅图像,但中层与上层衔接时漏绘一幅,导致此层在南壁只能减为4幅。其图像的划分与开间适应,西壁3间分别设置5、6、5幅。南壁西梢间为与西壁两侧开间统一而设置5幅,因此使部分图像颇显局促(图13)。就六凡的细部处理而言,东侧以火焰为背景,在上下、左右图像间以红黄二色交替,与同期彩画做法相仿。这样的处理使相邻图像分隔明确,但衔接略显生硬。西侧以云纹为背景,同层云朵红黄与青绿相间,使相邻图像的衔接更为自然,但划分不甚清晰。

在彩画中,两侧天宫楼阁斗栱的色彩组织与壁画创作观念相近,明确显示出两队画工对美观和秩序的不同追求。天宫楼阁檐下斗栱与平座斗栱上下相对布置,两侧斗均刷黄,栱则青绿交替。东侧画工将整组小木构件视为均衡的画面,其檐下斗栱不仅横向青绿交替,纵向亦与平座斗栱青绿交替,恰如壁画中火焰在相邻图像间的双色交替。因为部分楼阁斗栱取偶数,所以其柱头铺作的用色并未统一(图14)。西侧画工对建筑构造更加注重,其转角铺作统一用青栱,使部分楼阁当心间、补间铺作色彩一致,且檐下与平座上下相对的部分斗栱亦色彩一致。同时,东侧系列素方色彩的变化趋于复杂,其檐下和平座斗栱间均以青绿两色交替。西侧简繁有别,居于高处的檐下素方普遍刷绿,更为引人注目的平座素方则青绿交替。

“画师型”与“匠师型”施绘者差异显著的创作观念使东西两侧对称构件的彩画不甚统一,分别体现在等级、构图、纹饰、色彩等诸多方面。整体看来,中轴线两侧对称构件的彩画等级与构图相仿,其差异性会伴随着参礼者关注程度的降低而逐渐增大(见图10),具体表现如下:

以等级而言,在变化较大的壁画周匝空间内,东侧出于花团锦簇、富丽堂皇的追求而较多采用中等级。西侧则将被关注程度较低的构件彩画降为低等级,从而形成逻辑清晰、简繁有序的三级划分。

就构图来看,在中央参礼空间内,两根太平梁设在次间中央,两根平梁设在当心间三椽栿之上。因为次间两侧三椽栿之上的平梁和枋件在视觉上存在呼应关系,所以两队画工均将之纳入其中,进行了一体化组织(见图10)。东次间偏重局部构造,系列构件随中央太平梁一分为二,各自组织构图。构图方式趋同的两组构件分别为太平梁西面与三椽栿上方平梁(Ea、Eb)、太平梁东面与东侧枋件(Ec、Ed)。西次间偏重整体构架,在完整开间内组织构图,并将中央太平梁分离出去。构图方式趋同的两组构件由此转为相向设置的三椽栿上方平梁和西侧枋件(Wb、Wd),以及太平梁本身的东西两面(Wa、Wc)。

在壁画周匝空间内,梢间系列水平构件的构图组织颇具代表性。正殿梢间转角铺作设有附角斗栱,承袭了辽金时期晋北地区的同类做法。东侧阑额、普拍方构图仍从局部出发,未与上方栌斗形成对应(图15)。算桯方构图则与散斗对应,因此使同开间内居中的彩画元素上下错位。西侧阑额、普拍方由整体出发,其构图以柱头铺作栌斗至附角栌斗间的一段为主体,又将附角栌斗至转角铺作栌斗间的一小段独立出来。由于算桯方构图仍与散斗对应,同开间主要水平构件的构图得以上下呼应。然而单从阑额本身来看,其构成元素左右各异,所增方心也偏于局促。如前所述,构造对美观的影响亦体现在西侧壁画图像的划分中。

传法正宗殿彩画纹饰以梁枋类水平构件的找头和方心为典型。与清代官式彩画相比,其找头纹饰的类型较为丰富,除作为主体的横列旋花外,还包括样式有别的纵列花瓣,以及各类补充纹饰①。在中轴线两侧对称设置的中等级阑额找头中,东侧两旋花之间常绘如意头,旋花各路花瓣细节迭出,样式偏于繁复,其边缘多绘作单段近于直线的曲线,色彩亦变化较多。与之相比,西侧旋花整体趋简,边缘多绘作多段弧度较大的曲线(图16)。

方心重要纹饰以当心间两侧四椽栿所绘龙纹为典型,其肢体伸张、强健有力,五爪圆撑如轮,周身火焰缠绕(见图7)。东侧行龙神态夸张,其头部硕大、龙口大张、膊旁火焰柔和。西侧行龙则循规蹈矩,其头部较小、龙口微张、膊旁火焰曲折。在北壁壁画中,东侧大笑明王所乘之龙的整体形象和细部特征同《图像》差异较大,但与东侧彩画龙纹颇为相近。西侧降三世明王所乘之龙的姿态,以及龙角、眉眼、须发等细节与西侧彩画龙纹同样具有显著的相似性。同时,类似特征亦表现在两侧栱眼壁所绘龙纹。

明清晋系风土彩画中,斗栱色彩多样、遍绘纹饰的做法较为常见,与官式彩画的简化处理大相径庭。传法正宗殿东西两侧高等级斗栱的色彩组织截然不同:东侧斗的边缘统一用绿,栱的地色和边缘色彩纷繁,整体冷暖相间(图17);西侧色彩颇有规律,斗、栱边缘普遍以青、绿匹配,各栱均用红地,色彩整体偏暖。在相邻看面,栱的红地增加了明度的变化,或为宋代解绿结华装一类做法的延续。此外,两侧耍头纹饰有别,分别采用兽面和锦纹。两侧中等级斗栱的差异同样体现在纹饰中,东侧依旧变化较多(见图15)。

明清北方风土匠作体系中,壁画、彩画和造像往往由画塑匠统一完成。各类寺观常以旧有空间为载体,通过壁画与造像的改易来适应信仰的更迭;风土彩画的设计则与建筑空间的通行使用方式相契合。在永安寺这一典型场所内,特殊的官方属性使《图像》体系在壁画和彩画中的综合运用呈现出一定的范式和档案意义。在绘制过程中,对画方式的采用则使中轴线两侧的同类匠作呈现出迥然不同的创作观念。

由上述视角切入,我们可以看到,与建筑相依存的壁画和彩画并非独立存在,其研究亦非仅限于独特的构图设计、灵活的艺术处理,抑或卓越的表现技法。学界通常视为单一整体的绘画作品,实际上往往包含着更加丰富的层理与内涵,且以富有活力的风土匠作为代表。在同一空间内,花团锦簇、意图摆脱介质束缚、颇具艺术特征的装饰手法,与循规蹈矩、遵从构造逻辑、侧重差异化表达的绘制观念可以协调共存、相映成趣。

对画方式的运用引出了风土匠作体系中竞争与协作机制的问题。同时雇用两个画工团队无疑可以通过竞争机制的引入为使用者带来更为优质且价格合理的作品。这就对相应市场活动中,竞争团队的特色展现提出了要求,永安寺“画师型”和“匠师型”施绘者创作观念的差异当由此产生。整体看来,偏重感性的画工团队主要擅长壁画类匠作,偏重理性的团队则更擅长彩画类匠作。值得注意的是,从壁画中东侧天仙、人伦与西侧冥府、孤魂的配置差异,似可推测使用者在雇用画工时,对五彩缤纷的装饰效果更加青睐,而非严谨合理的刻画,甚至能够包容其中明显的纰漏。

为避免同一空间两侧作品风格相差过大,必然要求对画双方进行充分的协调。这在很大程度上有赖于长期稳定的合作关系,以及对特定匠作的深入了解,永安寺乍看相差无几的壁画与彩画即为两队画工合作顺畅的结果。对画双方对协作的倚重亦当促成了壁画中《图像》类粉本的共同使用,以及彩画中各类口诀的流传,由此增加了外来从业者参与的难度。这种特殊的保护机制,也有助于不同方言区内特定风格的形成。与趋于“标准化”的官式营建和挥洒自如的乡间营造相比,对画方式更适于在具有一定规模的建筑空间内实施,尤以永安寺等州、县级重要建筑为典型。

“风土”概念对地域文化的强调,使之得以跨越“乡土”而包含州、县一级具有官方属性的建筑。在不同的历史时期,风土与官式匠作体系彼此关联,恰如方言与官话的交互作用。由相关概念出发,发现、恢复往昔被割裂于各学科的孤立元素之间的文化联系,将建筑空间视为由各类元素和使用者共同创造的,具有文化整体性的作品,可能是一条值得探索的途径。

(特别感谢山西省古建筑保护研究所研究馆员吴锐先生提供勘测资料,以及在调研和写作过程中的鼎力协助。感谢北京工业大学研究生郑丽夏在调研和资料整理过程中的辛勤付出。)

关于作者

艺术从古到今是关于人类时间性和空间秩序的在场和不在场的操演,当代更需要这样横向的广度和宽度。“编织”是相互咬合和缠绕形成一个带状或片状富有弹性的灰空间区域,像不断重置的一小块皮肤。

我们充满了寄语与期待。我们需要“编织”在一起相互依靠、激励携手行进。当代艺术部分以“理想的”作为开始,包括了装置、行为、绘画和影像推介为主,这些都来自我们自豪的职业工作。“理想的”部分在对艺术家的推介选择上,会有侧重的靠近我们对第三世界、它族群、异质个体、第二性别和多性别有更多探索的可能,这是我们自己的灵魂框架。我们会邀请导师们、优秀艺术家理论学者还有优秀的学生们参与执笔和翻译,推介那些带着“人类行动中共同架构技能”的优秀作品和身在其中的诗人、文学家、艺术家和建筑师、音乐家等,每一次推出都将会以地区和地域,族群分析来归纳。当代性区别于以往线性时间的最大特点是没有所谓这个在行进中的艺术史,不能依此·话语权系统就认为可被记录于所谓的一个“历史”,与以往所有艺术类别化不同的是:“叙事征候可能包含在图像形式的审美生产配属里,图像在当代语境中本身会被其性别、族群历史、原教旨冲突、政治威权和平等差异等等不断重置。这些都是图像的当代性所面临的新的意义与转折。需要等待多种方法和思维检索,再来创造这个新的语言与形式。”